Duographie

Maurice Blaussyld et Samuel Richardot sont deux artistes a priori si différents qu’on ne saisit pas ce qui les réunit. Disons-le d’emblée, tous deux ont un rapport au silence.

Celui du premier est hiératique, celui du second est coloré. Lorsque la Fondation d’entreprise Ricard m’a proposé de les réunir dans une exposition, j’ai imaginé cette Duographie comme la rencontre contrastée de deux silences dont la cohabitation semble inattendue. Si celle-ci n’est évidemment pas le fait du hasard, elle tient aussi à ces sortes de coïncidences qui sont révélatrices : comme je passais du temps avec chacun d’eux de façon concomitante, des connexions se sont faites, dessinant la possibilité d’une duographie.

« Le silence

n’existe pas. Il se passe toujours quelque

chose qui produit un son.

Nul ne peut avoir d’idée

une fois qu’il se met à écouter véritablement.

C’est très simple mais extra-urgent ».*

Le silence est toujours silence de quelque chose, et renvoie donc à une expérience toujours unique.

Formes épurées, tonalités neutres de gris, noir et blanc : les œuvres de Blaussyld (installations, sculptures, dessins) dénotent une économique esthétique maigre et itérative, l’artiste travaillant en outre un corpus restreint d’œuvres, depuis 30 ans. Elles s’imposent par leur mutisme. La « Peinture Noire », originellement inspirée d’une enceinte acoustique désossée, est en réalité un volume dont le dos est ouvert. Avec ses deux trous, elle s’offre comme une béance : sa forme en A n’étant pas étrangère au langage. Elle compose aussi une face grotesque, qui évoque un totem, un masque, ou encore un cri muet, comme celui de Munch. Or, « Peinture Noire » n’est pas son titre, mais un nom, c’est ainsi que l’artiste l’appelle couramment. Cette désignation, qui crée un flottement, participe de l’œuvre et de son fonctionnement paradoxal : sculpture et peinture à la fois, ou plutôt ni l’une ni l’autre. Ce nom l’affilie à la peinture suprématiste de Kazimir Malevitch, en quête d’une réalité pure et d’un monde sans objet. « Peinture Noire » est ainsi apparition et éclipse d’un objet.

L’artiste conçoit ses œuvres comme des apparitions reproduites lors de chaque exposition.

Chaque apparition est donc unique, l’idée coïncidant avec sa réalisation :

cette pratique semble pour le moins platonicienne. Blaussyld définit son art comme une ontologie tandis que son vocabulaire est celui d’une mystique, néanmoins sans dieu : « vision », « apparition », « être », « un ».

On comprend progressivement que ces mots qui énoncent une visée – la vision – sont en même temps les instruments avec lesquels l’artiste façonne ses œuvres. La parole fait ainsi partie de l’œuvre qui en est l’émanation. Cette extrême cohérence peut fasciner ou laisser indifférent – c’est tout un avec cet art hiératique – elle autonomise une œuvre qui révèle sa complexité si on l’approche car elle ne se donne pas au premier regard.

L’art de Blaussyld est clairement énigmatique. Il est en effet

travaillé par une contradiction irrésolue, laissée en suspens : une

dialectique impossible selon laquelle « le positif s’obtient toujours par

la présence du négatif, mais qui nie cela même qui s’affirme » (Emmanuel

Levinas). Il y a du Blanchot chez Blaussyld qui partage avec l’écrivain non

seulement des initiales et un prénom, mais une obsession pour le silence et la

mort. L’artiste expliquait à Bernard Lamarche-Vadel que son « art a

une relation à la mort ». Une violence sourde se dégage de cet art tendu

vers un point d’intensité contradictoire dans lequel on reconnaît aussi la

violence du neutre barthésien.

L’installation « 1′ sentiment de la distance » est un dispositif de vision : véritable autopsie de l’acte de voir. Une boîte blanche, de 24 m2, disproportionnée dans les espaces de la Fondation, impose sa présence massive.

Une paroi de verre couverte d’un large papier millimétré laissant deux bandes

de jour latérales permet de voir l’intérieur. Au sol, à gauche, un gros

magnétophone et, face à la paroi, l’image, petite, en noir et blanc d’une

autopsie. Cet agencement pour le moins glaçant évoque un dispositif de

torture kafkaïen. Or, il produit de façon inattendue une impression

tactile : on voit, on sent une absence envahir ces 24 m2, le

silence se faire chair, telle une épiphanie négative.

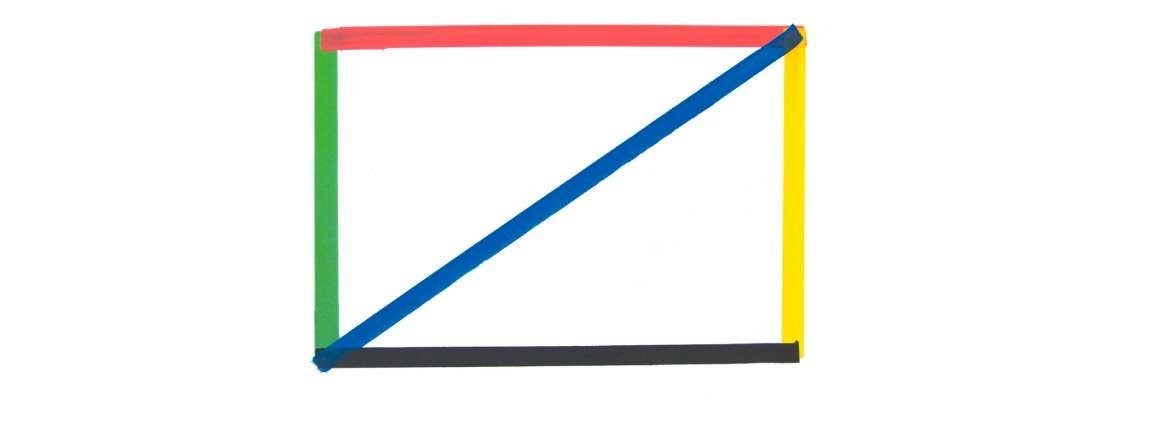

L’art de Richardot nous emmène vers un tout autre horizon de silence auquel les grands fonds blancs de ses peintures renvoient. Celles-ci se caractérisent par une composition éclatée : le silence est parsemé d’apparitions fragmentaires, palpitantes. Des figures flottent et se détachent dans un espace indéfini, sans profondeur, neutre ; leur répartition éparse semble aléatoire. Ainsi, dans « Palladium », se côtoient un grand zigzag bleu-rouge noir-jaune, deux petits nuages blanchâtres, des traits réguliers polychromes et un bandeau de rayures : toutes ces figures révèlent des arrière-pays de couleurs, sous l’écran blanc…

Les fonds ne sont seulement pas des fonds, ils participent d’une économie

picturale mouvante et métamorphique. Récurrents d’un tableau à l’autre, les

motifs colorés et graphiques composent un vocabulaire, comme une grande famille d’individus tous différents – rayures, zébrures, losanges arlequinés,

marbrures, ronds, lignes droites, bouclées ou erratiques. Maigre et sans

matière, la peinture de Richardot, qui affirme sa condition de surface, est

plate comme une image, jouant aussi des effets illusionnistes. Parcellaires,

les motifs esquissent et esquivent des ressemblances : ils sont ainsi

singulièrement familiers, suggérant la fulgurance du souvenir, une mémoire de l’oubli ou l’abandon à ce qui vient.

L’art chromatique et graphique de Richardot est éclatant et gai… dynamique… bondissant, il touche une mémoire sensible, réveille des souvenirs de peinture, de textures ou de moments joyeux.

Il vient chercher le regard ; car ses figures, quoiqu’indéfinies, sont

précises avec leurs contours nets, leurs coloris francs et leurs détails qui

trompent parfois l’œil.

Les coloris s’affrontent, parfois brutalement, se superposent ou fusionnent. La géométrie est contrariée, fracturée et hybride, emportée par une liberté du trait. La peinture de Richardot, avec ses aplats colorés, évoque bien sûr Matisse et les cartoons, mais on y rencontre aussi des morceaux d’Odilon Redon, de Morris Louis, dans certaines toiles imprégnées d’écoulements polychromes all-over. On reconnaît aussi un peu de Seurat dans les lumières et les éclats d’ambiances de cirque, de jeu, de loisirs balnéaires, ou de Picabia dans l’esquisse d’un ballon, mais aussi du Gerhard Richter… Or, ces réminiscences, trop elliptiques pour être des citations, sont surtout le fait d’un regard mis en action par une peinture qui joue avec elle-même, c’est-à-dire avec l’illusion, l’artifice, la représentation, et donc avec ses regardeuses et regardeurs.

La peinture de Richardot est le théâtre d’un jeu d’improvisation qui nous ramène aussi au présent. Les tableaux sont en effet bousculés par leurs titres qui renvoient à des situations concrètes et hétérotopiques d’autocréation collective : Football, Barbecue, Palladium,

Bidonville.

La rencontre des deux artistes est pour le moins stimulante, deux silences communiquent : l’un, métaphysique, opère à distance et lentement ; l’autre, plus spontané, associe l’instant présent et une mémoire esthétique. Quoique très différents, ils se retrouvent néanmoins dans un art non représentatif, suggestif bien qu’incisif, un art du seuil qui fait place au silence, à une diversité de silences… Car, faire silence est « extra-urgent ».

_________________________

*John

Cage, Silence : Discours et Écrits,

2004, pag. 147, édition Denoël (première parution en 1970).