Ordo ab chao

Exposition personnelle d’Aníbal Brizuela.

Pour la première exposition monographique que nous consacrons à cette figure majeure de l’art brut argentin qu’est Anibal Brizuela (1935-2019), nous présentons un ensemble inédit d’une quarantaine de ses oeuvres sibyllines. Entre dénonciation et exaltation, Brizuela remet de l’ordre dans son chaos apparent, faisant ainsi singulièrement écho au travail de l’artiste péruvien John Ricardo Cunningham (1918-1991) que nous présentons dans le cabinet de curiosité.

Aníbal Brizuela vient de s’éteindre en Argentine, à l’âge de 84 ans, après plus d’un demi-siècle d’internement psychiatrique. Encore peu connu sous nos latitudes, il est pourtant la figure majeure de l’art brut argentin et sa renommée a dépassé, là-bas, le cercle des seuls spécialistes de ce domaine. Son oeuvre a ainsi fait l’objet de plusieurs expositions dans des haut-lieux d’art contemporain, d’un long métrage documentaire et, plus récemment, d’une monographie.

On ne lui connaissait aucune famille et les circonstances l’ayant conduit à passer quarante années parmi plus de sept-cents autres patients à l’hôpital psychiatrique d’Oliveros demeurent obscures. La genèse de sa création est tout autant immémoriale et ce n’est qu’à la faveur de sa reconnaissance tardive, et des ventes d’oeuvres qui en ont découlé, qu’il passera la dernière décennie de sa vie dans une petite communauté thérapeutique plus accueillante.

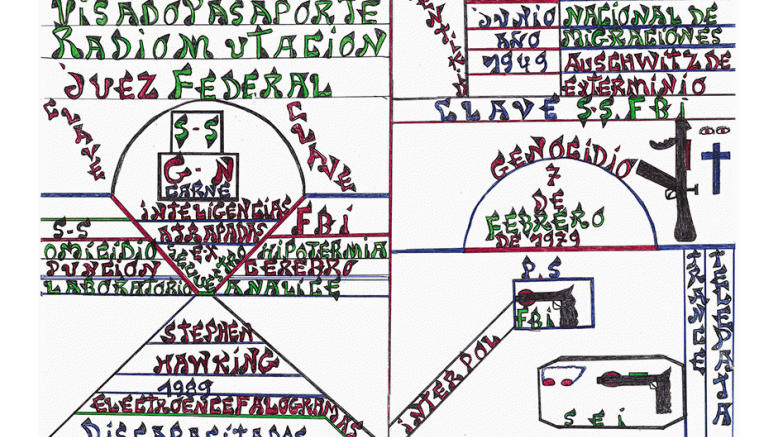

Quelle était l’idiosyncrasie d’Aníbal ? Si la démarche relevait initialement du dazibao – puisqu’il cherchait avant tout à interpeler le passant en affichant ses dessins dans les couloirs de l’hôpital – les motifs géométriques subtilement décentrés, comme la typographie acérée, relevaient manifestement d’une grammaire formelle plus privée. Pour ne pas dire absconse. Car Brizuela cultivait l’ellipse, scandant des mots et des acronymes, souvent sans lien apparent, tantôt menaçants, tantôt invocatoires. Tandis que les dessins surgis de sa

petite iconothèque personnelle – armes, croix, cercueils, seringues, têtes – en soulignaient le propos.

Sans que l’on sache vraiment si ce foisonnement polysémique devait rendre compte du désordre du monde, ou si ces antagonismes qui l’ébranlent n’étaient pas davantage le reflet du trouble dont Aníbal cherchait à se libérer par la conjuration. À moins que ce ne fut une forme de résilience hautement poétique, mêlant la Vierge noire, convoquée ici ou là, au souvenir de l’expérience extraterrestre que l’artiste fit, plus jeune : « Un jour, je pêchais au bord de la rivière et j’ai vu une soucoupe volante. (…) J’ai regardé ma canne à pêche et lorsque j’ai relevé les yeux, elle n’était plus là. (…) Quand je ferme les yeux, le sanctuaire apparaît. Les chiens n’entrent pas. Les lumières s’éteignent et les portes s’ouvrent. À l’intérieur, les formes. Elles bougent toutes seules. Elles sont connectées et elles me connectent. »