Phoenix écrase Babel

Confrontation sportive entre de jeunes critiques en formation avec le lieu, les artistes et le commissaire de l’exposition Phoenix vs Babel. Une expérience vive et inédite à l’échelle 1 de la pratique critique.

En présence de Joseph Mouton, leur mentor en écriture (poète, critique et professeur à la Villa Arson), de Patrice Joly, le commissaire de l’exposition Phoenix vs Babel, et de Corine Pencenat, critique et responsable de cette opération pour la formation du master professionnel Critique-Essais.

Le Master Critique-Essais proposé en Arts Visuels à l’université Marc Bloch de Strasbourg se déroule cette année à partir du constat de la mise à l’épreuve de la critique à l’heure de la mondialisation. C’est dans ce cadre que la rencontre a été organisée avec Colette Barbier à la Fondation d’entreprise Ricard. Les jeunes gens de ce Master ont suivi une formation universitaire ou ont obtenu un diplôme de cinquième année en école d’art, cette double provenance présente l’intérêt d’une parole croisée.

Après un déjeuner avec les artistes et le commissaire, Patrice Joly a proposé une visite de l’exposition. L’atelier d’écriture qui s’en est suivi avec Joseph Mouton a eu lieu à Paris, accueilli dans les locaux du Cipac. L’expérience s’est conclu sur la soirée du vernissage de l’exposition, alors que le travail d’écriture s’est poursuivi à Strasbourg.

Les étudiants:

Gregory Buchert

Emerique Girard

Azedine Habib

Caroline Keppi

Irène Mascret

Camille Roux

Marie-Aude Weber

Gregory Buchert

En dépit de ce titre aux allures d’argument publicitaire, en dépit du fait que le pitch se confonde ici avec le manifeste, cette exposition possède l’ambition louable d’entamer une réflexion sur la pérennité des formes et des concepts dans l’histoire des civilisations et d’étudier comment leur réemploi par des plasticiens issus de toutes origines, leur confère une actualité. La traversée de cette exposition soulève (parfois de manière déceptive) les complexités d’une telle entreprise et témoigne de la difficulté de dégager une réelle singularité lorsque l’on use de référents devenant parfois caution plutôt que moteur. L’artiste devant conférer à son œuvre une autonomie et une force motrice suffisantes pour avoir la capacité de sublimer son sujet et le tracter vers de nouvelles contrées.

Une fois cette problématique établie, est-il bien nécessaire de préciser que le prétexte de cette réunion d’artistes vivant tous à Berlin, légitime sa raison d’être via le cadre de l’année de l’Europe ? Je n’en suis pas certain.

Dix plasticiens vivant dans une même capitale européenne… Berlin est-elle la nouvelle Babylone ? Sans doute une excellente proposition pour un magazine culturel sur Arte mais est-ce suffisamment solide pour supporter un titre aussi ambitieux ? Il s’agit ici de questionner l’emploi de ce titre aux allures de gimmick fourre tout, issu d’une tendance persistante en matière d’exposition collective.

En effet, de Nouvelles du monde renversé au Palais de Tokyo qui se proposait de rassembler « des œuvres qui se comportent comme des oscillateurs, des ponts de bascule du réel entre deux polarités différentes » en passant par Logiques du rêve éveillé aux Instants Chavirés de Montreuil qui cherchait pour sa part à réunir « des œuvres qui ont en commun des pratiques de renversement du réel, qui chuchotent que d’autre mondes sont possibles » (quelles œuvres échappent à cette condition ? ), certains commissaires semblent considérer l’exposition collective comme prétexte à poétiser. Un titre si possible mystérieux et doté d’un réel impact sonore, donnant au spectateur une sensation de précision conceptuelle mais tout de même assez vaste pour que les œuvres présentées puissent, par quelque bout que ce soit et souvent au forceps, avoir un lien avec l’intitulé. Alors que cette exposition présente selon moi de réelles qualités curatoriales et quelques très belles pièces d’artistes méconnus, elle n’échappe malheureusement pas à la tentation du titre grandiloquent et un peu vain.

Mettons ainsi de côté cet intitulé superflu pour nous intéresser à ce qui semble être la problématique essentielle de cette exposition : la persistance des formes et des concepts à travers l’histoire de l’art et des civilisations.

La première salle d’exposition (qui est aussi la plus réussie et la plus compacte, tant au niveau formel que conceptuel) se lit comme un paysage fait de vestiges hétéroclites (parti pris augmenté par l’absence de cartel). Et si cet espace évoque un palais en ruine, les deux premières œuvres (signées Saâdane Afif) pourraient en être les piliers. Afif occupe en effet dans cette exposition une position d’une redoutable intelligence, se déployant en trois temps.

1 : Il est dans un premier temps co-commissaire de l’exposition puisque, selon les termes du dossier de presse, celui-ci a joué le rôle de poisson-pilote pour épauler Patrice Joly dans la sélection des artistes présentés.

2 : Les paroles d’une pop song écrites en collaboration avec Judicaël Lavrador remplacent le texte générique de l’exposition, lui permettant ainsi d’effleurer le rôle de critique.

3 : Saâdane Afif finit par être artiste, avec une photographie noir et blanc figurant un agencement de petits cubes érigés à la façon d’une désuète tour de Babel.

Il occupe ainsi de façon tentaculaire l’ensemble de l’organigramme nécessaire au montage d’une exposition.

L’exposition se poursuit par une œuvre de Sophie Thérèse Trenka Dalton, d’une grande qualité formelle et laissant selon-moi une empreinte durable dans la mémoire du spectateur. Cette installation se compose d’une photographie de format circulaire, représentant le dieu assyrien Lamassu, reprit comme motif ornemental dans l’architecture post-moderniste d’un centre commercial californien. Au-dessus de cette image, une frise géométrique en wall painting, comme la réminiscence d’un décor ionique. Enfin, posé au sol, un palmier en pot rappelant l’exotisme désenchanté d’un hall d’hôtel. Le format rond de la photographie rappelle ici le geste du zoom, comme pour pointer un élément architectural au travers d’un viseur, pour le passer au travers d’un filtre critique. Tous les composants de cette installation sont donc des zooms sur des fragments disjoints de divers univers et de diverses réalités architecturales. Et ces extractions, une fois rassemblées, finissent par composer un espace inédit qui souligne avec trois fois rien à quel point l’architecture des grands complexes hôteliers (Atlantis ou The World à Dubaï par exemple), des centres commerciaux, est capable de recycler les codes et les formes civilisationnels afin de s’inventer un passé qu’elle n’a pas. Une façon de légitimer la violence et l’incongruité de son existence par le biais d’une perspective historique. Et par la seule pertinence de ce regard « zoomant », par le minimalisme de cette installation en forme d’esquisse, Sophie Thérèse Trenka Dalton nous démontre à quel point ces récupérations peuvent être faciles, cyniques et malgré ce qu’elles veulent nous faire croire, toujours « deshistoricisées ».

La perspective de l’exposition nous entraîne ensuite vers une œuvre de l’artiste italien Vittorio Santoro. Trois cimaises blanches sont agencées en forme de U. Le segment du milieu comporte une fenêtre dans laquelle vient s’encastrer un miroir sans tain. De grands néons sont fixés aux parois intérieures et extérieures de la structure, s’activant et se désactivant à tour de rôle de façon à ce que le miroir soit tour à tour réfléchissant puis transparent. Ainsi, le spectateur contemple tantôt son propre reflet, tantôt l’intérieur ou l’extérieur de la structure selon le côté où il se trouve. Au sein de cette installation est disposée une veille porte en bois datant du XVIII ème siècle, posée sur des tréteaux et faisant ainsi office de table. Placée sur cette dernière, une radio émettant un enregistrement de James Lord lisant une série de textes (écrits entre le début et la fin du XX ème siècle) commentant un même masque africain. L’objet est donc constant, mais le discours que les commentateurs produisent sur lui varie en fonction des époques. Cette œuvre nous parlerait plus de la régénérescence de l’interprétation que de celle de la forme. Elle met également en jeu cette acception selon laquelle l’art africain serait un concept inventé par l’occident. Ces masques et ces objets, aujourd’hui muséifiés au musée du quai Branly, étaient pour les civilisations qui les ont produits, avant tout utilitaires et leur esthétique régie par des codes de représentation ayant un réel usage avant d’être des motifs ornementaux. L’occident qui lui à besoin d’art, s’est emparé de ces objets quotidiens pour en faire des œuvres. Le spectateur, placé face au miroir, se confronte donc alternativement à son reflet de citoyen occidental avant que celui-ci ne se substitue progressivement à la vision de cette radio et à l’écoute du commentaire. Il y a là, au propre comme au figuré, des strates aussi diverses que désormais indissolubles, cette pièce tentant de résumer la complexité de poser un regard sur un objet qui ne soit ni de notre époque ni de notre civilisation.

Le reproche que l’on pourrait ici faire à Vittorio Santoro serait de vouloir justifier de façon presque systématique l’ensemble des formes qu’il produit, au risque de noyer son discours dans un magma de signifiants trop parfaitement agencés. Il n’y a là plus de place pour le décalage, aucune ambiguïté entre l’intention, le discours et la forme. Ce que dit l’artiste, ce que voit le spectateur et ce qu’écrit le commentateur, tout s’aligne ici de façon très didactique, sans fausse note, sans chausse-trappe. Cette œuvre est une belle pièce et Santoro à quelque chose d’admirable en ce sens qu’il tient son projet avec une obstination assez rare mais peut-être devrait-il laisser un peu de place au spectateur car, contrairement au masque commenté, cette œuvre ne pourrait pas produire de commentaire d’une grande diversité. Elle reste cependant un axe particulièrement pertinent de cette exposition.

Fixée au mur aux côtés de cette installation, l’œuvre de Timo Nasseri, emblème de l’exposition, figurant sur la page d’accueil du site Web de la fondation Ricard et résumant à sa manière la résurgence des formes et des concepts.

Le mot Simorgh (signifiant Phoenix en langue persane) est écrit en volume (à la manière d’une enseigne de banque ou d’hôtel) dans une typographie chromée. L’objet rappelle tour à tour l’anecdote militaire lors de laquelle l’armée iranienne avait racheté une série d’avions de combat aux Etats-Unis pour les démonter entièrement afin d’en refaire de nouveaux (ceux-ci furent appelés simorgh) mais aussi, tout comme chez Trenka Dalton, ce luxe tapageur et sans réelle identité que l’on peut notamment retrouver dans certains pays du monde arabe. Mais là où Trenka Dalton pervertit les formes initiales pour en faire la critique, on assiste chez Nasseri à une sorte de célébration assez dérangeante. L’artiste reprend une codification (celle des enseignes du luxe) pour en reproduire l’exacte réplique et utilise ce terme (mythologique, politique et guerrier) dans l’idée que la rencontre des deux produira du sens. Loupé.

Ici, la référence est une caution historico-artistique plutôt qu’un vecteur de questionnements. On pourra toujours dire que cette pièce présente une réelle ironie et que l’artiste utilise ces signes pour mieux les pervertir, on pourra toujours se cacher derrière le rempart du second degré mais encore faudrait-il qu’il y en ait un premier. Avec cette œuvre, industrialisée et clinquante, Timo Nasseri me semble plus fasciné que critique face à son sujet. Sous prétexte d’ironiser sur le luxe, il produit cyniquement un art de luxe.

Je conclurai la visite de cette première salle par une œuvre d’une belle évidence. Le genre d’œuvre au travers de laquelle une exposition prospective comme celle-ci, offrant une visibilité à des artistes qui en ont parfois peu, prend soudain tout son sens. Wolf von Kries est un jeune artiste Berlinois quasiment inconnu en France et son œuvre est une poubelle sise au sein de la fondation Ricard, elle-même située entre le Crillon et la Boutique Hermès. Cette poubelle possède un nom « Descent Into Mater » et une forme : celle du rhomboèdre figurant dans la Mélancolie de Dürer et dont la structure est recomposée avec divers bois de récupération. Recyclage à tous les étages.

Cette forme spécifique s’inspire des cinq polyèdres étudiés par Platon, formes solides autour desquelles s’organiserait le monde du vivant. Parmi celles-ci, le dodécaèdre, qui tendrait vers la sphère et que Platon commenta comme étant le « dieu utilisé pour arranger les constellations sur tout le ciel ». Il y a donc dans ce polyèdre une idée de plénitude et d’éternité, de recommencement perpétuel. Cette œuvre nous parle, avec un humour un peu amer, de la mélancolie de l’artiste et du devenir de tout matériau, de toute œuvre d’art et de tout homme. Un grand bain de matières, de pensées et de concepts en perpétuelle disparition autant qu’en constant renouvellement. Elle est une réflexion à la fois humble et goguenarde sur les réalités du passé et les potentialités du futur et tout cela, avec trois bouts de contreplaqué et quelques clous. Par le biais d’une pensée qui intègre et conscientise la somme des questions en jeu, l’artiste parvient à se saisir de cette référence pour le moins pesante (La mélancolie de Dürer) afin de poser sur elle un point de vue d’une légèreté inédite.

Ainsi la première salle, malgré l’inégalité des œuvres qui la composent, offre au spectateur une ligne formelle et conceptuelle pour le moins intéressante. Lisible comme un tout, comme une exposition-paysage dans laquelle déambuler, elle présente trois points d’ancrage conceptuels (les œuvres de Trenka Dalton, Won Kries et Santoro) à partir desquels le propos du commissaire se manifeste de façon claire et articulée.

Malheureusement, la seconde partie de l’exposition procure un sentiment de délitement. On voit là une addition de formes et de propos approximatifs le tout, dans une scénographie qui semble naviguer à vue. On oublie soudain Phoenix, on oublie soudain Babel et l’on se rend compte que regrouper des artistes vivant à Berlin ne peut décidemment pas constituer l’argument unique d’une exposition collective. La table de Mathew Hale, retranchée contre un mur comme l’on pousserait un meuble dans un appartement trop petit, la vidéo de Jean-Pascal Flavien (sans réelle assise spatiale), le formalisme de Mladen Bizumic, tout dans cette salle, semble plus être issu d’une succession de compromissions que de la construction d’une pensée. L’œuvre la plus symptomatique de cet état de fait est celle de Robert Barta. Posée sur un socle blanc immaculé, l’installation se compose d’un portemanteau détruit par ce qui semble être des morsures de castors. Avant que celui-ci ne soit dévasté, il accueillait des manteaux de fourrure jonchant le sol de l’installation. Robert Barta est originaire de Tchécoslovaquie, pays dont l’emblème est un castor, animal que les tchèques continuent à massacrer. Avec cette œuvre, la seconde salle de l’exposition persiste à perdre de vue son sujet d’origine en se contentant de regrouper quelques plasticiens berlinois quitte à ce que les œuvres présentées ne nourrissent plus aucun rapport avec l’intitulé de l’exposition. Et tout cela est d’autant plus ennuyeux au regard de l’ambition initiale du titre.

C’est donc avec un réel sentiment de frustration que s’achève la visite de cette exposition. Pourquoi en effet avoir dilué la belle cohérence formelle de cette première partie par cette excroissance disgracieuse qu’est la suite de l’exposition ? La salle principale présentait en effet une réelle densité et suffisamment de tension ou de frottements pour poser les jalons d’une réflexion sur « la rémanence de signes culturels forts, capables de traverser l’histoire et la géographie ». Amusons nous cependant du fait que l’espace de la fondation Ricard présente l’intérêt d’être composé de deux pièces en enfilades nous obligeant donc, pour sortir, à repasser devant les oeuvres de Vittorio Santoro, Wolf Won Kries et Thérèse Trenka Dalton.

L’histoire finit bien.

Réponse de Patrice Joly

J’aimerais concentrer ma réponse sur deux ou trois points particuliers qui me semblent nécessiter certaines précisions et certains arguments défensifs puisque indéniablement cette critique qui a des accents éminemment critique au sens analytique a aussi une dimension « à charge » au sens ce coup-ci plus juridique d’un procès en validation du supposé caractère programmatique d’un titre et de ses développements.

Déjà pour en revenir au titre de cette exposition Phoenix versus Babel qui selon notre critique en herbe, a un caractère grandiloquent et un peu vain : il faut l’avouer, c’est une charge assez féroce mais ne refusons pas l’obstacle de cette première incise et essayons d’y répondre. Déjà, qu’a donc ce titre de grandiloquent ? Outre le fait qu’il emploie deux termes qui nomment des mythes puissants dans l’histoire et la préhistoire de l’humanité, on ne voit pas où se situe la grandiloquence d’un tel titre si ce n’est qu’accepter de taxer de grandiloquence l’emploi de tels termes dans le titre d’une exposition reviendrait à confiner le vocabulaire du curateur dans l’emploi de termes calibrés correspondant à une espèce de « moyenne langagière ». Pour le coup ce serait cantonner son expressivité dans une normativité mythique. Car, et pour anticiper une critique qui arrive un peu plus loin dans l’exposé, il est également fait état d’un fâcheux penchant pour une tendance à la poétisation… Cette réflexion titille notre curiosité en ce sens qu’elle dessinerait les contours d’une « zone de pertinence » et ainsi concourrerait à définir un peu plus les obligations sinon les devoirs d’une profession aux contours plus que flous. Pourquoi pas. N’empêche que cette injonction à l’encontre du titre nous semble plus relever de l’ordre de la censure ou d’une position autoritaire que d’une critique saine et détachée. Par ailleurs les réflexions sur la dérive poétique des titres des expositions ne laissent pas non plus de nous intriguer : hormis le fait qu’effectivement certaines expositions masquent derrière une joliesse des titres, une faiblesse démonstrative, que l’on veuille (s’) interdire la possibilité de donner aux mots une certaine largesse de cadrage nous laisse quand même perplexe. Largesse ne veut pas dire laxisme mais témoigne simplement du hiatus entre l’aspect programmatique du titre et la réalité des pièces exposées, l’ensemble signifiant qu’elles forment. La forme poétique, quand bien même il lui arrive de s’égarer dans certains excès qui peuvent parfois frôler le risible, nous semble une forme tout à fait acceptable pour répondre de cette difficulté de nommer l’objet que produit le curateur, à savoir l’exposition. En tout état de cause, l’excès poétique est toujours préférable à un excès de rigidité. En l’occurrence, il ne nous semble pas que le titre Phoenix vs Babel appartienne au régime poétique : il fait beaucoup plus penser au vocabulaire sportif. Ce qui nous importe ici en présentant ces deux mythes sur un mode promotionnel qui emprunte à la stylistique du match de boxe est justement d’amoindrir la grandiloquence du mythe pour la ramener à une dimension plus prosaïque. C’est tout l’enjeu de cette exposition que de témoigner de l’utilisation mercantile, anachronique et proprement déplacée des grands mythes via l’utilisation un tantinet irrespectueuse du versus, comme si on parlait de catch, le plus populaire mais aussi le plus vulgaire de tous les sports dits de « combat ».

Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet de l’analyse fine de l’exposition, revenons à la position occupée par Saâdane Afif : là encore j’ai le sentiment bizarre qu’on voudrait faire porter à Saâdane un rôle qu’il n’a assurément pas voulu jouer, tout du moins de manière consciente, puisque contrairement au reste des artistes de l’exposition, c’est le seul qui n’ait pas pu se déplacer pour participer au montage. J’apprécie le terme de poisson pilote pour qualifier le rôle de l’artiste ; encore que ce dernier réserve généralement ses services à son compère le… requin. Déduire d’une relation amicale et d’échange un rôle de co-commissariat est proprement absurde. Certes, Saâdane m’a présenté des artiste berlinois dont certains se retrouvent dans l’exposition mais pour la plupart ce sont des artistes avec lesquels j’avais déjà engagé une longue collaboration : Mladen Bizumic ayant fait l’objet d’une invitation personnelle à Zoo galerie l’année précédente et son livre Seven sisters of Babel, présenté à la fondation Ricard faisant déjà partie intégrante de cette exposition comme son prolongement logique. Quant à Flavien, s’il m’a été présenté par Saâdane, je l’avais déjà invité à réaliser un portfolio dans la revue 02. J’avais remarqué le travail de Leonor Antunes à la galerie air de Paris, celui de Robert Barta chez Frank Elbaz, celui de Mathew Hale chez Michel Rein, celui de Wolf von Kries à Pougues les Eaux, celui de Timo Nasseri chez Schleicher et Lange entre autres, celui de Vittorio à plusieurs reprise dans diverses galeries et dans son atelier, enfin l’invitation faite à Sophie Trenkmar-Dalton est le fruit d’une pure découverte au hasard de mes déambulations berlinoise, étant tombé en arrêt devant son exposition personnelle à la galerie Nice and Fit où elle présentait notamment une des versions de la pièce présentée à la fondation… Tout ce long développement pour dire que Saâdane ne peut absolument pas être pris pour un curateur de l’ombre, pas plus qu’Aurélie Woltz, un autre de mes contacts berlinois qui a beaucoup travaillé avec Leonor Antunes et dont j’ai pris connaissance des textes qu’elle avait écrit pour l’exposition de Leonor à Turin. Tout simplement, il est nécessaire d’avoir des relais à l’étranger, de ces personnes qui, comme Saâdane ou Aurélie, servent d’introducteurs, de passeurs. La place particulière qu’occupe Saâdane dans l’exposition est avant tout de l’ordre de la revisitation de la répartition des pièces au sein d’une exposition qu’il contribue effectivement à déconstruire. La première pièce, qui est celle de la chanson écrite par Judicaël Lavrador et qui porte le nom de Babel, agit plus comme un anti cartel, comme une pièce déstabilisante puisqu’elle occupe la place généralement dédiée au texte de présentation dans une exposition collective : elle est là pour annoncer la couleur, l’utilisation abusive et naïve qui est faite du mythe babelien dans la culture vernaculaire, dans l’univers falsifié et mièvre des pop songs… La deuxième pièce est beaucoup plus illustrative du mythe babélien, elle exprime assez littéralement une des dimensions constitutives de ce même mythe, celui de la cacophonie et de l’incommunicabilité qui découle de la saturation des sources langagières : la tour d’enceintes qui renvoie aux free parties et autres raves peut être lue comme une métaphore assez directe du chaos babélien.

Passons sur l’analyse qui est faite de la pièce de Sophie Trenkmar-Dalton, une des pièces majeures de l’exposition, pour en venir à la pièce de Timo Nasseri à laquelle il est fait visiblement un procès en absence de pluralité de signification. Il est fort étrange que ce que l’on accorde à l’un, on le retire à l’autre car ces deux pièces fonctionnent de manière symétrique : d’un côté nous sommes renvoyés à une architecture californienne et post moderne, de l’autre, à une esthétique moyen orientale, beaucoup plus directe et clinquante. En opposant ces deux pièces j’oppose deux cultures, une en provenance de l’occident, l’autre du moyen orient : dans les 2 cas cependant il est fait état d’une même ignorance de l’origine des mythes et d’une même utilisation hasardeuse et aberrante de ce qu’ils véhiculent, on se contente d’extraire des éléments remarquables pour les spectaculariser (la figure du dieu Lamassou en est l’exemple type) fragmentant de la sorte des ensembles signifiants. Mais les pièces peuvent être lues de manière assez similaire cependant : dans le cas de la pièce de Sophie Trenkmar, c’est la juxtaposition d’éléments de styles et d’époques éloignées qui produit le décalage signifiant de cette pièce ; quant à celle de Timo Nasseri, elle me semble aussi efficace dans la mesure où elle condense toute l’ambiguité d’une possible réinterprétation du mythe du Phœnix, à savoir celui de son ultime réincarnation dans sa version marchande et clinquante… En ce qui me concerne, je ne vois pas où cette pièce est loupée : elle ne repose effectivement pas sur les mêmes principes que celle de Sophie Trenkmar puisque tout les oppose, l’une est fragmentée et joue de la disparition et de la stratification des époques des styles, l’autre est condensée et affirme spectaculairement son arrogance visuelle. Mais les deux s’affrontent spatialement et formellement : c’est le but qui était recherché.

La critique de la pièce de Vittorio Santoro me laisse aussi assez perplexe puisqu’il lui est reproché d’être trop précis et de verrouiller toutes les signications autres que celles vers lesquelles l’artiste veut bien nous embarquer ; certes, la pièce de Vittorio est fortement structurée et elle est conçue comme un « entonnoir de sens et de perception » vers laquelle il faut se laisser guider (entraver selon les remarques de notre critique) ; je ne suis évidemment pas d’accord puisque c’est une pièce extrêmement complexe dont je n’ai pas encore fini de faire le tour et je ne suis pas vraiment sûr qu’un angle de lecture prédomine sur un autre. Bien sûr il s’agit de s’attaquer à un mythe, celui de l’existence, hors de tout contexte culturel, de l’Autre, de l’étranger « stabilisé » : c’est effectivement une pièce à vocation anthropologique qui nous pousse à nous interroger sur la fabrication du discours sur l’hétérogénéité, autant peut-être que sur celui de la fabrique du discours lui-même. En ce sens, on ne sait pas ce qui prime ici : l’occidentalocentrisme est placé sous un jour qui le ridiculise, l’anéantit même, alors que nous sommes partie prenante d’un dispositif qui nous pose la question de notre implication et de notre responsabilité dans la fabrique de l’autre ; est-ce une pièce politique, culpabilisante pour autant ? Rien n’est moins sûr puisque c’est une pièce qui se dérobe constamment : au regard en premier lieu puisqu’elle oscille sans cesse entre le stade du miroir (non pas au sens lacanien bien évidemment) et le stade de la vitrine. Cette alternance est perturbante et nous renvoie à notre condition d’être humain pris dans un écheveau de connexions culturelles et psychologiques qui nous empêchent peut-être d’y voir clair. Ensuite c’est une pièce physiquement ouverte et qui n’a pas de centre : c’est une pure ouverture, un élément d’architecture qui délimite un espace vide à l’intérieur duquel il n’y a proprement rien à contempler ; c’est une pure circulation du regard dans laquelle on risque simplement de se perdre. C’est une pièce, au contraire de ce que pense notre critique, remplie de chausses trappes…

Pour avancer un peu dans notre cheminement et pour reprendre celui de notre critique, nous laisserons donc de côté l’analyse de la pièce de Wolf von Kries qui évidemment rencontre notre assentiment. Inutile d’y revenir. La question principale est effectivement celle de la différence de traitement entre les deux salles, la première étant a priori mieux tenue dans la forme que la deuxième où selon notre jeune critique s’installe une espèce de délitement et où la tension de la première pièce a tendance à se diluer. Il est clair qu’il existe une différence de tension et d’intensité entre ces deux salles. La première est effectivement beaucoup plus structurée, les pièces sont moins flottantes, elles se font face (métaphoriquement et visuellement) et répondent effectivement à la dimension programmatique du titre qui annonçait un désir d’affrontement, de combativité. À ma décharge, j’avouerais que cette salle n’a pas du tout été réalisée de la même manière que l’autre. Autant la première salle s’est constituée comme une sélection de pièces déjà existantes, déjà visualisées où il ne me « restait » plus « qu » ‘à faire de l’agencement, opérer des ruptures visuelles, des décrochements, pour créer de la dynamique : elle s’est d’ailleurs faite avant que les artistes n’arrivent et en dehors de leur présence. Autant la seconde salle est constituée de pièces qui pour la plupart n’existaient pas avant l’exposition, que j’ai donc découvertes le jour même ou la veille pour certaines. J’avoue effectivement m’être laissé déborder par un soudain arrivage de pièces dont j’avais plutôt mal anticipé de leur forme finale et de leur répondant les unes envers les autres. Cette question d’ailleurs ne laisse pas de rendre perplexe et je suis tenté de me dire qu’un brin d’autoritarisme est absolument nécessaire dans le montage d’une exposition, qu’il doit falloir pouvoir dire non aux artistes… et aux responsables des lieux. Mais surtout aux artistes parce qu’il est clair notamment que la « table » de Mathew Hale qui n’était absolument pas prévue ne fonctionne pas dans le contexte de l’exposition et que malheureusement elle obéit plus à une logique personnelle et un peu anecdotique qu’à une logique collective : ce qui m’intéressait dans le travail de Mathew et qui faisait l’objet d’une quasi commande était justement cette pratique de recollection des signes importés de la surface des média et leur capacité à recomposer des images nouvelles, de les falsifier en les réintégrant dans d’autres compositions. Les cadres de Mathew que j’avais vus chez Michel Rein puis chez Tina Wendrup me semblent participer de cette entreprise de reconstitution du réel via des arrangements poético-formels qui me font fortement penser à la fabrication des mythes : il y a chez Mathew Hale un côté Raymond Hains ou Villeglé dans sa capacité à vouloir « repeindre » le réel en réactivant d’anciennes techniques de collage. Certains cadres de Mathew cependant sont particulièrement réussis et les rapports qu’ils entretiennent avec ces mythes quasi indestructibles de la société anglaise (avec Lady Di comme image sulfureuse de la rédemption tragique du conservatisme british) sont aussi une façon tout à fait pertinente de penser la régénération du mythe… Il est seulement dommage que Mathew n’ait pas pu s’empêcher d’en mettre trop et qu’il ait du coup liquéfié la belle intensité de sa « peinture » en une composition un peu trop molle… Je ne vais pas m’apesantir sur chaque artiste mais il est important quand même de revenir sur le décalage qu’il peut exister entre une exposition rêvée et le rendu final : ce sont là aussi les aléas du métier de curateur qui souvent doit louvoyer entre le désir des artistes de s’émanciper du cadrage de l’exposition et les contingences de la structure dans laquelle il fait exister sa proposition. À ce propos il est clair que la Fondation Ricard a du mal à répondre aux exigences de dix artistes étrangers et que l’on atteint là les limites de son fonctionnement quand bien même elle déploie une énergie folle pour répondre à la demande. Pour revenir à cette exposition rêvée (la fameuse deuxième salle), il faudrait imaginer une série de Mathew Hale beaucoup plus condensée et beaucoup plus tendue dans l’espace du mur, une vidéoprojection de Jean-Pascal Flavien beaucoup plus centrée, une installation de Mladen Bizumic, celle prévue à l’origine et qui était une réflexion sur la possibilité de transcrire des éléments significatifs d’une culture dans une autre (nécessitant deux projections en angle), le tout séparé physiquement par le bar à bière de Robert Barta (initialement prévu), tentative de reconstitution inversée d’un archétype de lieu pragois, en lieu et place de cette « installation au castor » qui a toutes les allures d’un véritable pied de nez au curateur…

Caroline Keppi

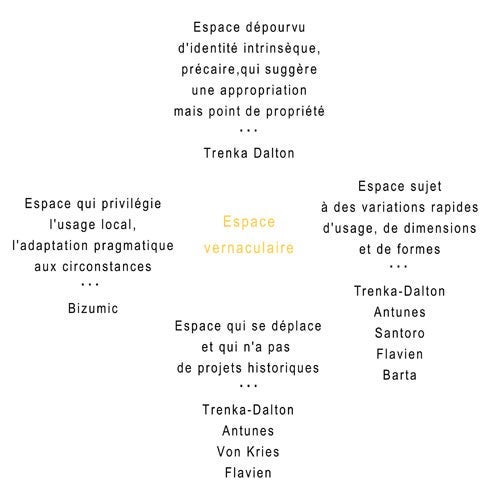

Le lien qui se crée entre les propositions des dix artistes de Phoenix vs Babel se fait à un endroit inattendu. Pour le comprendre, on devrait peut-être examiner l’installation de Leonor Antunes, A part considered in relation to the whole. Des bandes, des cercles, des cylindres mous, (matérialisant des mesures, de longueurs et circonférences par exemple) cousus de cuir noir et blanc, sont suspendus au plafond ou accrochés au mur. Au sol, l’un posé, l’autre couché, deux éléments identiques de couleur rouille, issus de métiers à tisser industriels, évoquent des colonnes d’architecture à échelle réduite. Une lampe design des années 6o est fixée au plafond et éclaire la pièce d’une lumière chaude. Les éléments paraissent avoir été rassemblés selon quelque méthode empruntée à l’archéologie. Ces formes décousues de leur référent suggèrent une invisible architecture qui se dessine dans l’espace. Mais si l’on se permet de prendre le titre à l’envers, et donc d’envisager l’ensemble en relation avec une partie, alors on considérera que la présence de la lampe remet en question le statut des autres objets (d’autant plus que l’artiste se réfère souvent aux architectes-designers Carlo Mollino et Jean Prouvé.). Cette lampe engage à conceptualiser les matériaux et formes choisis ; elle redirige notre lecture des autres objets et suggère qu’ils sont eux aussi des objets design et peut-être même une sorte de mobilier minimum. Il apparaît alors une autre préoccupation, celle de l’habitat. Examinons l’ensemble de l’exposition. Nous nous apercevons qu’elle est ponctuée par des objets du quotidien et même de l’habitat : une peinture murale et un palmier d’appartement chez Trenka-Dalton, un luminaire chez Leonor Antunes, un miroir et une radio chez Vittorio Santoro, une poubelle chez Wolf Van Kries, une table chez Mathew Hale et un porte-manteau chez Robert Barta. Où nous emmène Sophie-Thérèse Trenka-Dalton ? Dans un hall d’hôtel standardisé d’une quelconque chaîne d’hôtels ? Dans un théâtre de poche ? Un décor papier-carton ? A Las Vegas ? Et comment nous projetons-nous dans cet espace ? Où sommes-nous, une fois entrés dans l’installation de Leonor Antunes ? Sommes-nous dans le souvenir ? Sommes-nous dans une construction habitable, démontable et transportable, comme une radicalisation des constructions de Jean Prouvé ? L’installation de Mathew Hale nous conduit elle en Grande Bretagne ou en Allemagne, à moins qu’il ne s’agisse d’une frontière invisible, un interstice où les deux cultures et les souvenirs se rejoignent ? Avec La revanche du castor, Robert Barta, lui, c’est certain, a délocalisé un petit périmètre de Tchéquie, périmètre que nous pouvons observer sans toutefois y pénétrer. (La nuance tient au choix de Barta de présenter ces objets sur un socle et non à même le parquet, ce qui est dommage, soit dit en passant…). Avec son « viewer », sorte d’objet à statuts et fonctions multiples (sculpture, atelier, observatoire, habitat…) qu’il redessine sans cesse et met en scène dans des lieux imaginaires ou perdus, Jean-Pascal Flavien nous téléporte dans la vie rêvée d’un objet rêvé. Dans ses pièces intitulées viewer correspondence, maison rouge et house=dino, se profile l’idée de l’urgence de l’habitat et celle du paysage vernaculaire selon J.B Jackson (1). Est vernaculaire, un espace dépourvu d’identité intrinsèque, précaire, sujet à des variations rapides d’usage, de dimensions et de formes qui privilégie l’usage local, l’adaptation pragmatique aux circonstances et aux imprévus de la mobilité, qui se déplace et qui n’a pas de projet historique, qui suggère une appropriation mais point de propriété. (voir schéma dans visuel 5).

Dans une exposition qui réunit des artistes de nationalités différentes vivant tous à Berlin, il n’est pas étonnant que se pose la question de l’habitat et des espaces vernaculaires, parce que l’artiste signifie qu’il est un homme-habitant, c’est-à-dire, un homme qui crée des paysages parce qu’ils sont autant d’occasions pour lui de déterminer sa propre organisation de l’espace et du temps (et d’autant plus s’il s’est expatrié). Peut-être tenons-nous là le squelette de l’exposition. En effet, en ce qui concerne l’accrochage, on remarquera que certaines décisions manquent de rigueur et de radicalisme, comme si elles avaient été abandonnées au hasard ou du moins à l’approximation, ce qui semble créer un espace mou, indécis, flottant. Mais si on la reconsidère du point de vue de l’habitat vernaculaire, alors, dans la sensible confusion, se dégage soudain quelque chose de familier. Nous repérons des espaces transitoires créés par les artistes, autour desquels se crée une stabilité provisoire jusqu’à ce que ces espaces se défassent, quitte à être transportés ailleurs.

1 : J.B Jackson : Né en France en 1909, il vécut aux Etats-Unis toute sa vie. Diplômé de Harvard en Histoire et Littérature, il devint géographe et fonda en 1951 la revue Landscape. Il enseigna à Berkeley dès 1962 sur l’invitation du géographe Carl Sauer.

Réponse de Patrice Joly

Je dois avouer à la lecture de la critique de Caroline que cette dimension m’avait complètement échappé au montage, mais il suffit de le pointer pour que cela saute aux yeux : effectivement cette exposition est « habitée par l’habitat » bien que cela n’ait jamais été l’intention première… Mais à y réfléchir, il n’est peut-être pas si surprenant que Phoénix vs Babel, exposition regroupant dix artistes berlinois, pour la plupart migrants ou tout du moins déracinés, soit hantée par des phénomènes identitaires et également par des références constantes à l’habitat, au foyer, à ce que les allemands nomment le heimat et qui correspond assez bien au home des anglais. D’un autre côté, la représentation récurrente du mythe babélien est celle de la Tour de Babel : qu’elle lui ait donné son nom, alors que dans le mythe, le rapport à la connaissance, via la symbolique du langage prédomine, n’est pas anodin.

Quand on se situe dans le champ de la mythologie antique, il n’est pas surprenant non plus d’avoir affaire à des représentations proches du vestige, de la ruine, qui sont parmi les représentations les plus évidentes pour se référer aux mythes anciens. C’était aussi une des intentions premières de l’exposition de parler de cette persistance de la mythologie que l’on retrouve facilement dans l’architecture vernaculaire mais aussi dans une architecture plus savante, comme celle de la Barriera à Turin, d’essence néo-classique, dont une des composantes est cette fameuse colonne dorique, must absolu de l’architecture gréco-romaine (que Leonor Antunes reprend très justement pour sa valeur de signe mais aussi pour son statut formel hyper référencé). Dans l’architecture se manifeste plus facilement cette persistance des formations culturelles, bien qu’on les retrouve sous leur forme édulcorée, réinterprétée, ou abusive. Il est vrai aussi que le mythe babélien réfère directement à l’idée de cité, de communauté et de vivre ensemble. Dans la manière dont j’associe ces deux mythes, il y a aussi l’idée de savoir comment les communautés se recomposent, se régénèrent : la pièce de Robert Barta qui devait être montrée à l’origine, est la reconstitution d’un de ces bars de Tchéquie, sortes d’alcôves sommaires et cheap où se retrouvent les buveurs ; c’est un endroit clos et très fusionnel, comme on peut le deviner. Dans la version « berlinoise » de Barta l’alcôve n’est plus convexe, le centre se périphérise, les buveurs ne se voient plus et ne peuvent donc plus communiquer, réduisant à néant l’idée même de communauté…

Camille Roux

Parmi les œuvres présentées par Patrice Joly dans l’exposition Phoenix vs Babel, je souhaiterais m’attarder plus particulièrement sur le travail de Saâdane Afif. Ses propositions sortent du cadre de l’exposition, à moins qu’elle ne constituent celui-ci.

Dès l’annonce de sa participation « exceptionnelle », Saâdane Afif est posé en « guest star », guest qui se révèle bien plus qu’un simple invité. Considérons le statut spatial qui est donnée à sa chanson pop (située à l’entrée de l’exposition, lettres collées au mur) : il se rapproche fortement des textes génériques, permettant au spectateur d’orienter son regard sur les oeuvres qu’il découvrira. Il endosse donc le rôle de clef de sol de Phoenix vs Babel.

Cette œuvre semble avoir pour objectif de s’installer dans notre tête à l’instar d’un refrain de chanson bien balancé.La position que Saâdane Afif s’octroie, ou qui lui est gracieusement offerte, serait-elle celle d’un rassembleur de tous ces langages artistiques dispersés? Saâdane Afif serait-il le sauveur de Phoenix vs Babel, ou bien en serait-il le saboteur le plus pernicieux ? Car on ne peut pas nier que ce statut étrange ne soit une discrète prise de pouvoir sur l’ensemble des artistes présents. À savoir pour quelle raison, cela est une autre question. Peut-être est-ce une « stratégie » de l’artiste ? Ou bien est-ce une dédicace, un hommage rendu par Patrice Joly à Saâdane Afif…

En second lieu, il serait intéressant de s’attarder sur l’emploi des codes populaires dont use l’artiste pour produire son œuvre.Car si Saâdane Afif manipule du pop, il le manipule sans réellement s’y frotter (en apparence du moins). En effet, cette chanson est écrite en collaboration avec Judicaël Lavrador (critique déjà installé), les interprètes de ses précédentes chansons les ont jouées en concert au Palais de Tokyo…Bref faisons du pop…ulaire, mais tout en voltigeant au-dessus des solides filets de la caution intellectuelle !

Mettons cela en regard avec la production de Jeremy Deller, qui présente actuellement une exposition intitulée Folk archive au palais de Tokyo, la différence réside essentiellement, me semble-t-il, dans les moyens mis en œuvre pour infiltrer ce milieu populaire.Ceux-ci permettent un réel croisement entre ces deux mondes. Saâdane Afif ne fait qu’emprunter des codes, qu’il digère afin de leurs faire prendre la forme d’une œuvre. Il semblerait que ce soit une méthode de production lui permettant d’élargir son champ lexical artistique. Les chansons produites par Saâdane Afif sont peut-être une forme nouvelle d’œuvre mais celle-ci ne prend absolument pas en considération le milieu dont il s’inspire.

Au contraire le CD édité par Jérémy Deller a été conçu et pensé pour être édité en tant que tel. Ce disque est sorti du champ de l’art dès lors qu’il a été diffusé.

Par cette action, il actualise une tradition, bientôt perdue, des fanfares minières de l’Angleterre des années 80, et donne à cette musique un second souffle. La production de ce CD n’est pas un simple moyen d’étendre les champs d’action de l’artiste, ni même de questionner les modes de monstration de l’art, mais bel est bien un passage judicieux du monde artistique au monde de l’industrie de la musique. L’action artistique de Jérémy Deller réside donc dans cette simple volonté de mettre une pratique culturelle en lumière. Les outils qu’il utilise sont ensuite de simples moyens. Il laisse ses productions quitter le monde de l’art, effaçant toute intervention artistique de ces objets. En leur donnant cet autre statut, c’est donc l’objet œuvre qui est transformé, peut être par ce biais désacralisé, alors que la référence au populaire de Saâdane Afif opère comme une simple citation sans que ne s’effectue le moindre croisement ou la moindre rencontre….

Si cette exposition s’attache « à repérer et à mettre en lumière la rémanence de signes culturels forts, capables de traverser l’histoire et la géographie et de braver les modes artistiques (…) », il n’en reste pas moins intéressant de signaler, qu’elle est aussi un exemple des rapports délicats qu’entretient le monde de l’art savant avec celui de l’art populaire.

Car si certains artistes comme Sophie Thérèse Trenka Dalton analysent le second et nous proposent de nous attarder sur ses dérives, d’autres tentent un rapprochement souvent bien délicat entre ces deux univers. Délicat, il me semble car dans la sphère artistique qui est la leur les artistes oublient dans certain cas qu’ils sont tout autant acteurs que spectateurs de ce que l’on qualifie de populaire.

Réponse de Patrice Joly

Décidément, le cas Saâdane Afif crée du débat et ne laisse pas indifférents nos jeunes critiques. Encore une fois, j’aimerais très nettement répondre sur la participation de Saâdane Afif dans cette exposition et mettre un terme aux fantasmes sur son rôle « tentaculaire » qui lui accorderait une position exorbitante dans la réalisation de l’exposition. Pour parler franchement, il n’était même pas dans mon intention première d’inviter Saâdane dans Phoenix vs Babel : lui-même par ailleurs n’étant pas très chaud parce qu’il avait déjà eu beaucoup d’expositions parisiennes les années précédentes et préférait un peu se faire oublier selon une stratégie de discrétion compréhensible, en attendant peut-être une autre exposition d’importance comme celle qu’il avait pu avoir au Palais de Tokyo deux ans auparavant. C’est en discutant avec des amis du projet d’exposition à la Fondation Ricard que le nom de Saâdane est revenu ; ces derniers m’ont rappelé qu’il avait réalisé deux pièces qui pourraient s’intégrer à l’exposition : la chanson écrite par Judicaël Lavrador qu’il avait commandée à ce dernier pour l’exposition du Frac Basse-Normandie, ainsi qu’une autre pièce également présente dans cette exposition. J’avoue que cette série de photographies que j’avais vue à Caen ne m’avait pas laissé un souvenir impérissable contrairement à d’autres pièces de l’exposition, comme ce très beau néon « essence » en forme d’enseigne de station service à l’extérieur du Frac Basse-Normandie. Peu après encore, je suis retombé sur un Cahier du MNAM comportant un portfolio de ces maquettes photographiées. En me replongeant dans l’univers de cette série de pièces m’est apparu comme un déclic : forcément, ces deux pièces de Saâdane avaient une place incontestable dans Phoenix, car s’il y avait une figure efficace du mythe babelien qu’il fallait réactualiser et donner à voir dans cette exposition, c’était bien celle de sa réinterprétation via la débauche sonore que peut représenter l’univers de la musique pop et la consommation massive que notre république acoustique nous inflige sans que l’on puisse y échapper : l’idée de prégnance sonore à laquelle renvoie ces deux pièces me semblait du coup tout à fait indiquée. Dans mon esprit, il devenait évident de mettre la « chanson » dès l’entrée de l’espace, comme un effet d’annonce, pour donner le ton d’une exposition qui n’hésiterait pas à surjouer des stratégies de séduction et de réappropriation des mythes, comme la pop music est capable le faire, en s’éloignant radicalement de la dimension d’édification mais aussi de ravissement et de formation du mythe originel. En vertu de ces principes, il me semblait que la chanson de Judicaël jouait à plein. Il n’est pas sûr, cependant, qu’aux yeux de Saâdane, cette pièce possède une telle valeur critique et emblématique de la cacophonie moderne … mais c’est aussi la liberté du curateur que de se réapproprier une pièce et, en la replaçant dans un autre contexte signifiant, lui confèrer une toute autre lecture. Quant à la la photographie de la tour d’enceintes, elle me plaît pour son caractère très littéral de tour de Babel bricolée et sommaire et sa manière de rejouer une lecture du mythe babelien beaucoup plus visuelle… Je voudrais donc encore une fois contester radicalement ce rôle supposé de l’artiste comme éminence grise : il s’agit bien plus d’une réappropriation de ma part, qui tend à réinterpréter la pièce d’un artiste via une lecture qui n’est pas forcément celle pensée par son auteur.

L’autre partie de la critique appelle quelques commentaires sur les présupposés de la pratique de Saâdane Afif. Il me semble assez flagrant qu’il est fait une critique de l’utilisation du « populaire » par Saâdane : il lui est indirectement reproché d’utiliser les codes de la culture populaire sans vouloir abonder dans son sens comme peut le faire par exemple un artiste comme Jeremy Deller qui, lui, a contrario, s’impliquerait profondément dans cette culture. Saâdane est accusé de ne pas être un artiste « militant », en empathie avec la cause du « peuple ». Je pense que notre critique a parfaitement raison, il n’est pas difficile de montrer que Saâdane Afif n’est pas un artiste qui déploie un discours « engagé » comme peuvent le faire certains de ses congénères, comme Kadder Attia, Kendell Geers, Jota Castro, ou encore Jeremy Deller… Il est clair que la pratique d’Afif est plus de l’ordre de la citation ou de l’emprunt à divers champs culturels : il est clair aussi que pour Afif, la pop music participe d’un environnement culturel plus que flou, une espèce de magma sonore et mouvant qui fait partie de notre vie quotidienne, au même titre que les affiches publicitaires ou le mobilier urbain… Afif, a priori, ne semble pas vouloir développer une pratique qui s’inscrit dans une mise en lumière ou bien dans la scénographie d’une « authentique » culture populaire comme le fait Deller avec la présentation des affiches des syndicalistes anglais notamment. Je pense qu’il est grand temps de faire une distinction entre le populaire que vise un Deller et qui renvoie plus à une production traditionnelle, historiquement cadrée et militante, d’avec le populaire qui peut être accolé à la musique et qui n’a pas vraiment pas grand chose à voir avec quoi que ce soit de réellement populaire, au sens d’un rapport avec le substantif peuple. Par ailleurs, il est très difficile de manier ces termes et bien malin qui réussira à nous procurer une définition valide de peuple et de populaire : ce qui est sûr c’est que la musique pop n’est pas la musique du peuple mais que le peuple écoute de la musique pop… En s’attaquant à la pop song, Afif l’utilise pour ce qu’elle est, sans vouloir la réformer : il renchérit sur le caractère mièvre des paroles, la séduction de son emballage, la facilité de son phrasé. La chanson pop obéit à une codification qui n’a pas forcément à voir avec la poésie (genre trop élitiste) mais non plus avec la chanson traditionnelle ou militante : la musique pop est un genre introuvable, mélange d’énoncés simplistes et de refrains lancinants, de paroles en l’air et de réflexion attrape-tout, c’est avant tout un produit culturel de masse. Mais il est absurde de faire un procès à Saâdane Afif et de comparer son travail à celui d’un Jeremy Deller : lorsque ce dernier cherche à mettre en lumière une production instantanée, non intentionnelle et du coup quelque peu mythique, Afif s’attaque à un genre bien défini, ses codifications formelle et lexicale : il n’est pas si sûr cependant qu’en déplaçant son mode d’apparition pour le ramener dans le champ de l’art contemporain, il ne fasse pas tout autant œuvre d' »éclaircissement ».