Benoît Maire et Caterina Riva, Rome, février 2022. Organisée en partenariat avec Villa Médicis - Académie de France à Rome.

En recevant par mail une invitation inattendue à écrire un texte sur l’artiste français Benoît Maire, j’ai réalisé que la dernière fois que j’avais été confrontée à son travail remontait à plus de dix ans. Je vivais alors à Londres, où je dirigeais un espace dédié à un projet curatorial appelé FormContent, tandis que l’artiste visitait souvent la ville à l’occasion de diverses expositions.

Dans le cadre des recherches nécessaires à l’écriture de cette commande, j’ai été invitée à venir passer quelques jours à la Villa Médicis, siège de l’Académie de France à Rome, située non loin de la Trinité-des-Monts. Actuellement l’un de ses pensionnaires 2021-2022 en arts visuels, Benoît Maire1 y occupe un atelier-logement situé dans l’enceinte des somptueux jardins peuplés de pins, sculptures et des paons bien vivants, chiant, littéralement, à tout-va.

Selon mon point de vue de commissaire d’exposition, redécouvrir l’ensemble de l’œuvre d’un artiste après plus d’une décennie offre l’opportunité d’une véritable tabula rasa, d’un nouveau commencement. L’artiste en question est désormais plus âgé de quelques années, comme moi. Pourtant, Benoît ressemble à peu près au souvenir que je gardais de lui, toujours les mêmes lunettes reconnaissables sur le nez. J’aperçois au loin sa silhouette qui s’avance vers moi, jusqu’à me rejoindre près du char militaire posté à l’entrée de l’Académie étrangère. Pendant le déjeuner, nous tâchons de rattraper le temps perdu en nous racontant ce qu’il s’est passé dans nos vies durant toutes ces années. J’apprends qu’il est marié à Marie Corbin et qu’ils ont deux enfants. J’aime le détachement avec lequel il m’explique avoir connu une année l’attribution d’une bourse, et l’année suivante la naissance d’un enfant.

Le souvenir de mes rencontres passées avec les œuvres de Maire m’évoque des questionnements philosophiques – dans leur langage comme dans leur structure –, une caractéristique difficile à interpréter pour quelqu’un qui ne maîtrise pas la philosophie, un sujet que l’artiste a longuement étudié.

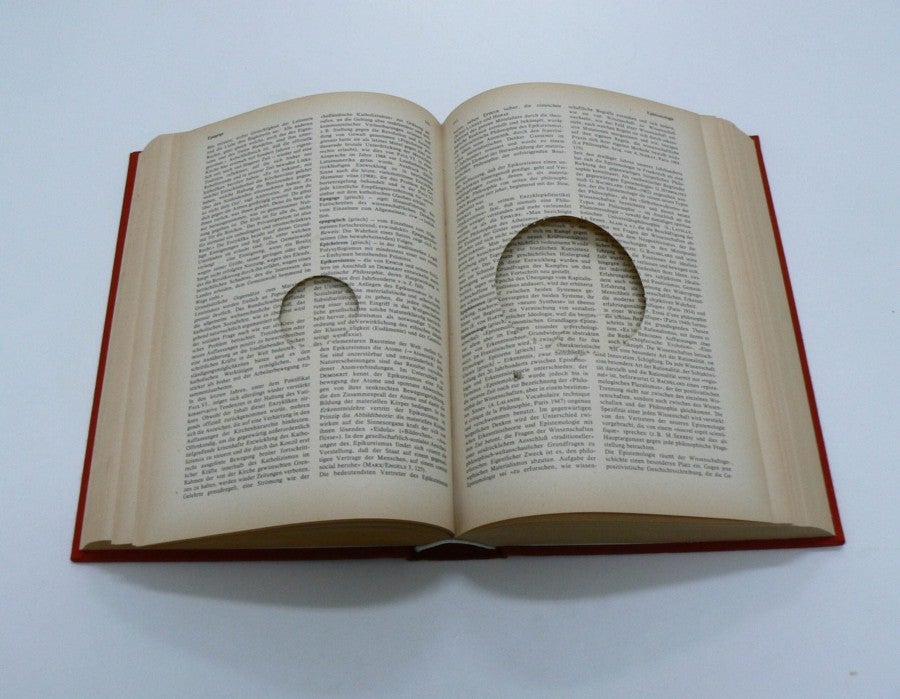

L’œuvre Holes in Philosophy #1, par exemple, réalisée en 2008 et consistant en des trous circulaires découpés dans les pages d’une encyclopédie de philosophie ouverte, rend visible l’écart littéral existant entre l’idée, le sens et les connaissances sur lesquelles Maire fonde ses travaux. Une autre pièce datant de 2010, intitulée Le Nez, se compose d’une tête de bronze affublée d’un nez extrêmement long – que l’on pourrait voir comme une référence à Pinocchio ou à Giacometti – et perchée sur un trépied de bois. Mi-humain mi-outil, la créature hybride devient le critère de mesure, le paradigme d’une étude invisible, tel un compas de guingois pointant vers le domaine des idées ou suggérant une autre œuvre avec laquelle il entretiendrait un dialogue tout en silence. Ces œuvres plus anciennes, si elles ne sont peut-être plus totalement représentatives de sa pensée et de sa production artistiques actuelles, peuvent toutefois aider à comprendre certaines de ses stratégies initiales et à analyser certaines de ses préoccupations quant à la manière d’assembler ses pièces. Maire construit des résumés spatiaux et physiques d’axiomes philosophiques en comprimant plusieurs couches de sens dans les formes distillées de son esthétique. En réduisant les conditions des matériaux et des formes au strict minimum, il s’en tient à une syntaxe cohérente qu’il a établie et nourrie au fil des années. Le penchant conceptuel caractéristique de l’artiste se matérialise alors dans l’œuvre finie, chaque ajout à son répertoire offrant un nouvel écho à ses questionnements philosophiques. J’aime à envisager Benoît Maire comme pris au jeu d’une longue partie d’échecs qui l’opposerait à quiconque se mettrait en tête de déchiffrer les œuvres exposées devant lui.

Peintures logiques

Avant de reprendre contact avec Benoît à Rome, je décide de ne pas trop me fier à ce que je pourrais trouver, à la fois en ligne et hors ligne, sur les ouvrages, expositions et projets auxquels il a participé pendant toutes ces années où nous nous sommes perdus de vue. Ce que je cherche plutôt, c’est adopter une approche basée sur des preuves empiriques, et attendre de pouvoir observer certaines de ces œuvres de mes propres yeux et d’en entendre parler de la bouche de leur auteur.

Ces incursions dans l’atelier-logement de Maire à la Villa Médicis – la première en novembre 2021, la seconde en février 2022 – m’ont offert le privilège de découvrir une série de nouvelles œuvres, principalement des tableaux, sur lesquelles il travaille et avec lesquelles il cohabite, celles-ci ornant les murs de son lieu de vie quand il n’est pas à Bordeaux avec sa famille.

Maire a trouvé un moyen d’unir ses préoccupations théoriques à une praxis picturale esthétiquement pertinente...

L’artiste donne à ce nouvel ensemble d’œuvres développées à Rome le nom de Peintures logiques, que l’on peut voir comme sa dernière entreprise en date – comme je l’ai appris quand nous nous sommes rendus ensemble à la Villa, il s’est en fait mis à la peinture vers 2012, de manière totalement autodidacte. En réponse à mes interrogations sur ses Peintures de nuages – dans lesquelles l’artiste livre sa propre interprétation d’une pratique post-picturale, combinée à une tendance omnivore à assimiler les enseignements de l’impressionnisme, de l’art conceptuel, de l’expressionnisme abstrait et des tableaux de la Renaissance, pour ne citer qu’eux –, je me vois remettre un exemplaire du catalogue de son exposition monographique Thèbes, présentée en 2018 au CAPC, le musée d’art contemporain de Bordeaux. Le fait que Maire les appelle Peintures de nuages introduit directement la structure sur laquelle se fonde sa pensée, à savoir l’acte de peindre un nuage sur une toile. La théoricienne néerlandaise Mieke Bal écrit dans ce même catalogue être parvenue à la conclusion suivante : « Ce que Maire nous dit, en tant que philosophe visuel de la visualité, peut se résumer dans l’idée suivante : la peinture est elle-même un nuage. »2 Maire a trouvé un moyen d’unir ses préoccupations théoriques à une praxis picturale esthétiquement pertinente : les matériaux, plutôt que de simplement contenir les idées, servent à les canaliser, de manière très semblable à la façon dont les données de nos ordinateurs sont canalisées pour être conservées dans ces banques que l’on appelle le cloud (« nuage »). Il en résulte alors un espace technologique fait aussi bien pour le calcul que pour la contemplation, un algorithme en constante évolution dont les rouages nous sont invisibles, mais que nous savons constamment occupé à collecter et à communiquer des informations. L’atelier de l’artiste est l’espace où les gestes physiques sont réalisés sur la toile, mais aussi celui où des règles de composition abstraites sont appliquées : testées via des photos prises avec un smartphone, elles sont visualisées à travers l’écran d’un ordinateur, dans l’anticipation de développements futurs sur la surface, tandis que non loin de là sèchent les couches d’huile. La peinture 3.0 ne pouvant exister en dehors de notre mode de vie numérique interconnecté, aller découvrir l’installation d’Ettore Spalletti à la Galerie nationale d’art moderne et contemporain de Rome et dénicher des tableaux et peintres contemporains intéressants sur Instagram constituent l’un aussi bien que l’autre des démarches de recherche valables aux yeux de Maire.

Passant deux jours consécutifs dans son atelier lors de ma première visite à Rome, je remarque que les tableaux sont à différents stades d’avancement d’un jour sur l’autre. J’en conclus que l’artiste peint beaucoup plus vite que je ne pensais, et qu’il travaille surtout la nuit. Je trouve assez remarquable qu’il ait appris seul la peinture après avoir principalement fait appel aux mots, aux sculptures, aux films et aux assemblages dans ses précédentes productions. L’enjeu est de taille : d’une part, la peinture existe dans le discours contemporain en tant que medium artistique plus accessible et donc plus viable sur le plan commercial, d’autre part, pour développer son propre style, l’artiste doit intégrer une grande quantité d’histoire (passée et présente), de théories et de décisions techniques. Les nuages offrent un vaste horizon en termes d’interprétation, au-delà du temps chronologique, si bien que Maire peut construire une proposition intellectuelle tout en travaillant à sa représentation. Ce procédé, à la fois matériel et mental, permet des couches, des modifications, des erreurs et autres ajouts, à l’image du travail éditorial sous-jacent à l’écriture de cet essai, dans lequel certains paragraphes subiront des coupes tandis que d’autres resurgiront sous des formes différentes.

Déchiffrer l’énigme

Je vais maintenant tâcher d’analyser quelques-unes des caractéristiques que j’ai pu observer dans les tableaux de Maire comme si elles étaient les pièces d’une énigme que l’artiste m’aurait mise au défi de résoudre.

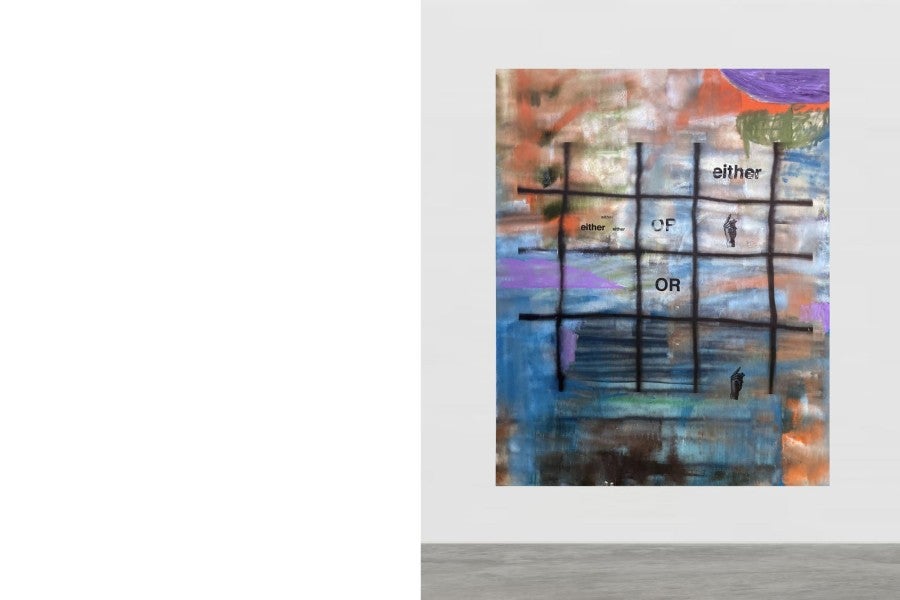

L’iconographie joue un rôle majeur dans toute l’œuvre3 de Maire. Dans son utilisation des mains, d’abord, typiquement inspirée des maîtres flamands ou des peintres italiens des XIVe et XVe siècles tels que Gentile da Fabriano (vers 1370-1427), représentant des paumes d’homme ou de femme. Bien que l’histoire de l’art occidental offre une source intarissable de gestes parmi lesquels Maire pourrait puiser, la répétition systématique du même geste ouvre de nouvelles possibilités sémantiques. Transférant des mains flottantes sur la toile à l’aide d’écrans préfabriqués, il leur permet de pointer dans différentes directions telles des flèches inclinées dans un système de coordonnées non cartésiennes. Les interprétations occidentales de la figuration dans l’art médiéval et l’art moderne voient les mains comme un conduit entre le monde spirituel et le monde corporel. Chez Maire, elles constituent d’après moi des pointeurs dans cette structure complexe de perception et de composition que dessinent ses tableaux. Ensuite, son utilisation répétée des mots EITHER et OR4 (« soit […] soit »), sérigraphiés en lettres capitales à l’encre noire sur la toile, implique une décision entre deux éléments qui ne sont pas clairement présentés dans le cadre d’un tableau abstrait. Une telle logique pourrait relever de la sphère visuelle, de la sphère philosophique, ou encore créer un effet miroir entre le geste de l’artiste et l’acte d’observation.

Mais chaque tentative d’analyser l’approche de Maire me conduit droit dans une impasse : suis-je censée décrire l’appareil conceptuel et physique générant l’œuvre, quitte à imiter l’explication qu’en offre l’artiste et à devenir une porte-parole de sa logique, dans toute sa complexité, ou plutôt déconstruire son intention en suivant simplement mon propre cheminement de pensée ? J’opte plutôt pour une conversation entre ces deux options.

Les œuvres que je découvre dans son atelier s’inscrivent dans la lignée de celles que l’artiste créait avant Rome. Néanmoins, on discerne dans leur développement des similitudes vis-à-vis de certains stimuli propres à la « Ville éternelle » : une lumière naturelle particulière altérant sa palette de couleurs, les visites des musées et églises de la cité ou encore un fragment d’un tableau de Giotto déniché dans la boutique d’un antiquaire. De même, il se peut que les lampes ornant presque toutes les pièces de l’Académie de France, créées spécialement par Balthus (1908-2001) pour la Villa Médicis, aient influencé les « lampes Médicis » métalliques que je rencontre dans son salon, et qui repartiront avec lui en France à la fin de l’année.

Dans cette pittoresque résidence temporaire à Rome, les grilles reviennent comme un élément intermittent, peintes à la bombe sur la couche supérieure de ses tableaux. Il se peut que l’apparition de la grille comme dispositif de peinture dans les œuvres de Maire trouve son origine dans les confinements imposés par la covid, quand regarder par la fenêtre ou fixer un écran étaient les seules interfaces auxquelles nous pouvions nous confronter, cadrant notre vision et notre horizon de perception. L’une de ces grilles vient créer un dispositif d’observation – une fenêtre, là aussi – à travers lequel l’observateur essaie de regarder, tandis que le tableau lui-même regarde au-dehors. La grille peut également renvoyer à des détails architecturaux d’un espace d’exposition. Par exemple, le tableau que Maire a présenté dans le cadre du festival Nuit Blanche organisé à la Villa en 2021 a été installé – conformément aux règles d’accrochage systématiques de l’artiste – au bord d’un mur, tout près d’une fenêtre elle-même recouverte d’une grille métallique. Dès lors, dessiner une grille propose tout à la fois une mimésis du réel et une allégorie d’un ailleurs dématérialisé.

Près d’une table où est installée une machine à coudre, je tombe sur un casier rempli de T-shirts de différentes couleurs que Maire décolore et sur lesquels il dessine et imprime de manière répétée un personnage agenouillé, reconnaissable – d’après les sources de l’histoire de l’art, grâce à son nez et à sa coupe au bol – comme étant le noble, seigneur de guerre et mécène Sigismondo Malatesta (1417-1468). L’histoire de l’art médiéval et de l’art moderne européens nous apprend qu’un personnage agenouillé représenté de profil, joignant les mains et normalement tourné vers la scène sainte placée au cœur de la représentation, personnifie généralement le donateur, autrement dit le commanditaire du tableau. Plutôt que d’invoquer des saints ou des illuminations religieuses, les T-shirts de Maire associent le personnage de Malatesta au mot SEX et introduisent la notion de désir charnel dans l’échange entre l’artiste et l’acheteur amené à porter le vêtement, soulignant ainsi l’idée d’un transfert capitaliste de statut sans grand lien avec le repentir au sens chrétien du terme.

Le design de mode est assurément un champ de production ayant toute l’attention de Maire. Évoquant dans l’une de nos conversations le décès prématuré du directeur artistique ghanéo-américain Virgil Abloh (1980-2021), nous discutons de sa capacité à travailler sur un vaste éventail de collaborations, s’inspirant de l’art, du design, de l’architecture et de la musique, et de la façon dont il a su, par un recyclage et un renversement constants des codes, faire du streetwear un vêtement de luxe.

Distribution et collaboration

L’œuvre était pour fuir, elle valait un royaume,

soudain elle acquiert le poids d’une obligation,

le plus sûr moyen de gagner sa vie.

– Benoît Maire5

Benoît parle librement de la manière dont ses créations infiltrent le monde et les économies appliquées à différents modes de production et de distribution...

Durant son année romaine, Benoît n’a pas l’air de s’être laissé distraire par le temps suspendu qui règne à la Villa Médicis. Il s’y est employé à créer des œuvres pour chacun des courants de ses cycles de production, diversifiant sa pratique auprès de nouveaux collaborateurs et par de nouvelles collaborations. J’apprécie le fait que Benoît parle librement de la manière dont ses créations infiltrent le monde et les économies appliquées à différents modes de production et de distribution, via les expositions, vernissages, ventes et éditions. Au gré de nos conversations, il aborde avec franchise la question de la viabilité financière et le fait qu’elle soit étroitement liée à la condition d’artiste sans pour autant être toujours reconnue comme telle.

C’est autour de ces considérations que j’apprends l’existence de Ker-Xavier6, la marque de design qu’il a fondée avec sa femme et collaboratrice Marie Corbin. Ensemble, ils produisent et vendent du mobilier – tables, chaises, lampes ou encore tabourets – dédiés aussi bien aux intérieurs domestiques qu’à la scénographie d’exposition. Lors de ma seconde visite, j’apprends que la dizaine de tabourets de bois occupant une part non négligeable de ses quartiers au sein de la Villa ont été fabriqués chez un menuisier romain pour le compte de Ker-Xavier.

Au fil des années, Maire s’est intéressé à deux autres mediums : la réalisation de films et le commissariat d’exposition, tous deux révélateurs d’après moi du prolongement de son travail artistique et de sa sensibilité à d’autres formats. Il a ainsi écrit et réalisé en 2018 Le Mot origine, un court métrage dans lequel la caméra suit les aventures d’un homme ordinaire appelé Pierre Georges. La journée du protagoniste commence par un petit déjeuner constitué d’un œuf à la coque, tandis qu’il écoute le politologue américain Francis Fukuyama parler de la fin de l’Histoire à la radio française. Il se rend ensuite à son bureau (situé dans un bâtiment brutaliste de Bordeaux) et, après quelques réunions, dans une rôtisserie où il achète un poulet pour le déjeuner, qu’il mange ensuite avec les doigts, seul dans un parc. Un autre jour, il mange des œufs durs, cassant et écalant l’un d’eux pour la caméra. Invoquant l’humour pince-sans-rire de Maire, le film est également empreint d’un ton tantôt ironique, tantôt mélancolique. Le protagoniste s’habille un peu comme l’artiste, alors que l’intrigue reprend dans un environnement moderne le sempiternel paradoxe aristotélicien de l’œuf et de la poule : lequel des deux est apparu en premier ? L’image en mouvement pourrait très bien se prêter à l’expression de la pensée philosophique de Maire, mais quand je lui demande ce qu’il en pense, il m’avoue ne pas avoir les épaules pour monter une grosse production cinématographique et jouer les réalisateurs charismatiques, et m’explique que mener tout le monde à la baguette, ce n’est « pas dans [sa] nature ».

Les expositions – à la fois celles auxquelles Maire participe en tant qu’artiste et celles qu’il organise autour d’autres en tant que commissaire – sont pour lui un autre moyen de déclamer certains aspects de la logique qu’il suit dans la création de ses œuvres à destination d’un public élargi. Par exemple il étudie soigneusement la manière dont les œuvres doivent être mises en relation les unes avec les autres sur un mur, sur la base de considérations analytiques précises et en construisant un agencement spatial qui remet en question la perspective centralisée habituelle au profit d’autres symétries. Dans le contexte de la scénographie de ses propres expositions personnelles, il a aussi introduit le concept de « déchets ». Dans LETRE, son exposition organisée à La Verrière à Bruxelles en 2014, il présente ainsi pour la première fois au public, aux côtés des résultats de son processus artistique, les restes matériels et immatériels qui ont mené à l’œuvre mais n’en font pas partie. Les déchets se composent d’un arrangement d’objets généralement posés à même le sol, créant une constellation harmonieuse qui vient remettre en cause la dimension hiérarchique de l’attribution de valeur. Ils présentent des enchaînements d’idées dans un agencement très soigné, élevant celui-ci au statut d’œuvre d’art.

J’ai la sensation de me retrouver coincée sur une scène de crime hitchcockienne.

L’appareil qu’est l’exposition offre à l’artiste la chance de mettre en relation pensées, objets, collègues et collaborateurs, tout en entremêlant les frontières et les perspectives de disciplines et de champs de connaissances divers. En 2019, Maire a été invité à être co-commissaire d’une exposition collective organisée au Plateau, FRAC Ile-de-France à Paris, dotée d’un « budget conséquent » (l’artiste le précise sans que j’aie à le lui demander). Le projet qui en a résulté, intitulé Foncteur d’oubli, présente des œuvres en lien avec l’idée de fonctionnalité, réunissant un groupe intergénérationnel d’artistes, de designers et d’architectes. La scénographie créée par Ker-Xavier (l’homme possède de nombreuses casquettes) pour l’exposition a privilégié un mobilier dans une palette de blancs et des lumières rondes intenses afin d’attirer l’attention sur les œuvres sélectionnées et leur juxtaposition. Au milieu des prêts d’autres institutions et des travaux de collègues et d’amis, Maire a intégré des pièces de sa propre collection de céramiques et d’objets. Une casquette de plus.

Une semaine avant nos secondes retrouvailles à Rome, Benoît m’envoie par mail un clip vidéo de deux minutes enregistré dans son atelier en vue d’une présentation publique programmée à la Villa Médicis. Dans ce clip, la caméra zoome sur des oiseaux empaillés que je n’avais encore jamais vus et capture de nouveaux tableaux et sculptures. Une partition, composée et jouée par un ami de Maire (Hèctor Parra, également pensionnaire cette année) sur le piano à queue de son salon, accompagne cette découverte en images. J’ai la sensation de me retrouver coincée sur une scène de crime hitchcockienne. Une toile blanche et ronde imprimée du mot FILOSOFIA et une boule en bois marquée du mot ART apparaissent au premier plan. Je me rends compte quelques instants plus tard qu’un jeune homme les fait jongler horizontalement – jeune homme qui s’avère être, comme le révèle le générique de fin, le commissaire lui-même. En résumé, l’objet art tombe du plateau philosophique, perçant le voile de l’incrédulité des spectateurs. Pour l’observateur, la question est alors de savoir s’il vient d’être le témoin d’un ratage injustifié du commissaire ou plutôt d’une tentative de déstabilisation de la part de l’artiste, et si les deux actions sont ou non corrélées. Cet exemple illustre bien la capacité de Maire à construire une proposition à la fois visuelle et logique, à diriger le regard de l’observateur, tout en distillant les informations visuelles, vers une sélection de signes renfermant à leur tour des couches de signifiants – ce qui bien entendu suscite plus de questions encore.

Le 10 février 2022, une discussion publique est organisée dans la salle de cinéma de la Villa afin de présenter les coulisses d’un texte qui est encore en cours d’écriture, de même que l’artiste (Benoît Maire) et l’autrice (moi-même) participant à cette expérimentation. Le lendemain, je rejoins Benoît pour tourner une courte scène d’un film qu’il réalise, après qu’il m’avait invitée à y prendre part lors de ma première visite à la Villa Médicis. Nous utilisons comme décor le lieu de discussion de la veille tel que nous l’avons laissé : Maire a demandé que les verres et bouteilles d’eau utilisés soient laissés tels quels. Je m’assois de nouveau à la table de conférence, à la même place que la veille au soir, l’image d’une de ses œuvres datant de 2010 projetée derrière moi. L’artiste m’avait envoyé cette image à l’avance, me demandant de préparer un petit discours en italien du point de vue d’une historienne de l’art, ce qui s’avère être ma qualification universitaire. La sculpture s’intitule La Conférence déchirée, et consiste en une table munie d’un plateau de verre transparent reposant sur trois pieds, dont deux sont des branches d’arbres d’essences différentes tandis que le troisième est un tréteau, ressemblant à un cadre vide. J’y aborde La Cène de Léonard de Vinci, conservée dans le réfectoire du monastère Santa Maria delle Grazie de Milan, le modernisme, ainsi que l’essai Les Trois Écologies de Félix Guattari, publié en 1989, point de départ de l’exposition que je venais alors d’inaugurer au Museo di Arte Contemporanea di Termoli (MACTE), que je dirige sur la côte adriatique de l’Italie. Je ne saurais vraiment dire si ce court enregistrement fera partie du montage final ou si son existence se limitera à celle d’un déchet. Je me demande encore aujourd’hui si cela ne faisait pas partie de la stratégie de Benoît depuis le début : m’insérer dans l’une de ses œuvres, telle un pion dans une partie d’échecs qui n’en finit pas.

L’autrice tient à poser ici quelques règles quant à la façon dont elle désignera Benoît Maire dans le présent texte – à savoir par son prénom lorsqu’il s’agira d’aborder l’homme, et par son nom de famille quand il sera question de l’artiste.

Mieke Bal, « Insaisissable : les Peintures de nuages de Benoît Maire », dans le catalogue de l’exposition consacrée à Benoît Maire en 2018 au CAPC, trad. de l’anglais par Nicolas Vieillecaze, p. 38.

En français dans le texte (NdT).

D’après la définition qu’en offre le Cambridge English Dictionary, l’expression either… or « renvoie à une situation dans laquelle il existe un choix entre deux plans d’action différents qui ne sauraient exister ensemble ».

La définition qu’offrent les dictionnaires français de sa traduction « soit… soit » est généralement plus concise, se contentant d’indiquer qu’elle « marque l’alternative » (NdT).

Poème composé par Benoît Maire sur son smartphone le 30 août 2017 et publié dans Benoît Maire, Un cheval, des silex, Paris, Éditions Macula, 2020, p. 100.

Du nom de l’artiste Ker-Xavier Roussel (1867-1944), associé aux nabis, groupe de peintres postimpressionistes.