News from Home (quelques révélations épistolaires et passages de paranoïa ambiante pour Mimosa)

Los Angeles brûle, d’un rose vif et toxique. Depuis mon ordinateur à Athènes, je regarde les images de la ville de mon enfance : ses voitures liquides, ses toits mats, ses palmiers effilés, tous nappés d’un rose chimique, monochrome et presque fluorescent, causé par le retardateur de flamme déversé depuis le ciel en flux aériens. La ville comme fournaise, qui cuit ses objets et les oxyde d’un émail rose. C’est le même rose fiévreux qui émane des couvertures des livres et zines de Mimosa Echard posés sur mon bureau : l’écran rose acide de Sporal, et son patchwork d’images diffractées ; le plaid en flou, parsemé de fleurs, sur la photo de couverture de Mauve Dose1. Les mêmes vastes ondes de rose – dystopiques et lucides, féériques et pharmacologiques. Une correspondance chromatique se dessine entre artiste et écocide, entre palette personnelle et esthétique de l’apocalypse, avec cette même ironie du féminin hypermédiatisé qui pulse dans les deux. C’est ce que j’écris à Mimosa, qui est en résidence à New York :

Désolée pour le silence. Les incendies à Los Angeles sont plus proches que d’habitude de ma famille. C’est totalement apocalyptique, des produits chimiques fluorescents recouvrent des bungalows encore intacts – presque de la même couleur que ton livre Sporal. Ces derniers temps, je pense à mon enfance en Californie – avec ses saisons de feux et d’inondations, ses matériaux et ses produits, son côté mainstream et alternatif à la fois – et aux résonnances avec la tienne en France. Comment tu as été toi aussi élevée loin du consumérisme, avec un autre type de matérialisme, et comment cette tentative semble s’insinuer encore aujourd’hui dans ton travail. Est-ce que le fait d’être à New York change le genre de matière qui t’attire ? Qu’est-ce que tu glanes de cette ville ? Aux États-Unis, on confond souvent consumérisme et matérialisme – ou du moins c’était le cas en Californie – mais ce n’est pas du tout la même chose.2

Mimosa répond :

Moi aussi j’ai pensé à ce rose chimique quand j’ai vu les photos des incendies. Je ne savais pas qu’ils utilisaient cette substance rose, je me suis demandée pourquoi ils avaient choisi une couleur si étrange, et puis j’ai appris que c’est parce que « après quelques jours d’exposition au soleil, la couleur s’estompe en un marron terreux ». J’ai choisi cette couleur pour le livre parce que je savais que les gens allaient détester, c’est un rose presque vicieux. À New York, j’ai commencé à photographier les feuilles de ginkgo sur le sol, leur dispersion, leur relation à la route, aux voitures, à l’essence, aux déchets, la façon dont elles se répandent dans les rues comme une poudre jaune infinie. Le ginkgo est le seul arbre à avoir survécu à la bombe atomique au Japon. Je trouve ça beau qu’il soit si présent ici. Comme s’il prenait une sorte de revanche poétique, douce et lente. Le ginkgo a aussi une sexualité fascinante et très ancienne. Son système reproductif précède celui de la graine, et il peut changer de genre… « La sexualité c’est une affaire de plante », comme dirait Proust, lol. Bref. Sex and the city ! J’ai envie de faire une grande pièce murale avec plusieurs panneaux modulaires. Je suis fascinée par les compositions des mandalas tibétains que j’ai vus dans une expo au Met et par les peintures de l’expo sur Sienne. Je veux mélanger pleins de procédés : oxydation, collage, géométries paranoïaques…3

« Gimme Shelter » ou « Lies »

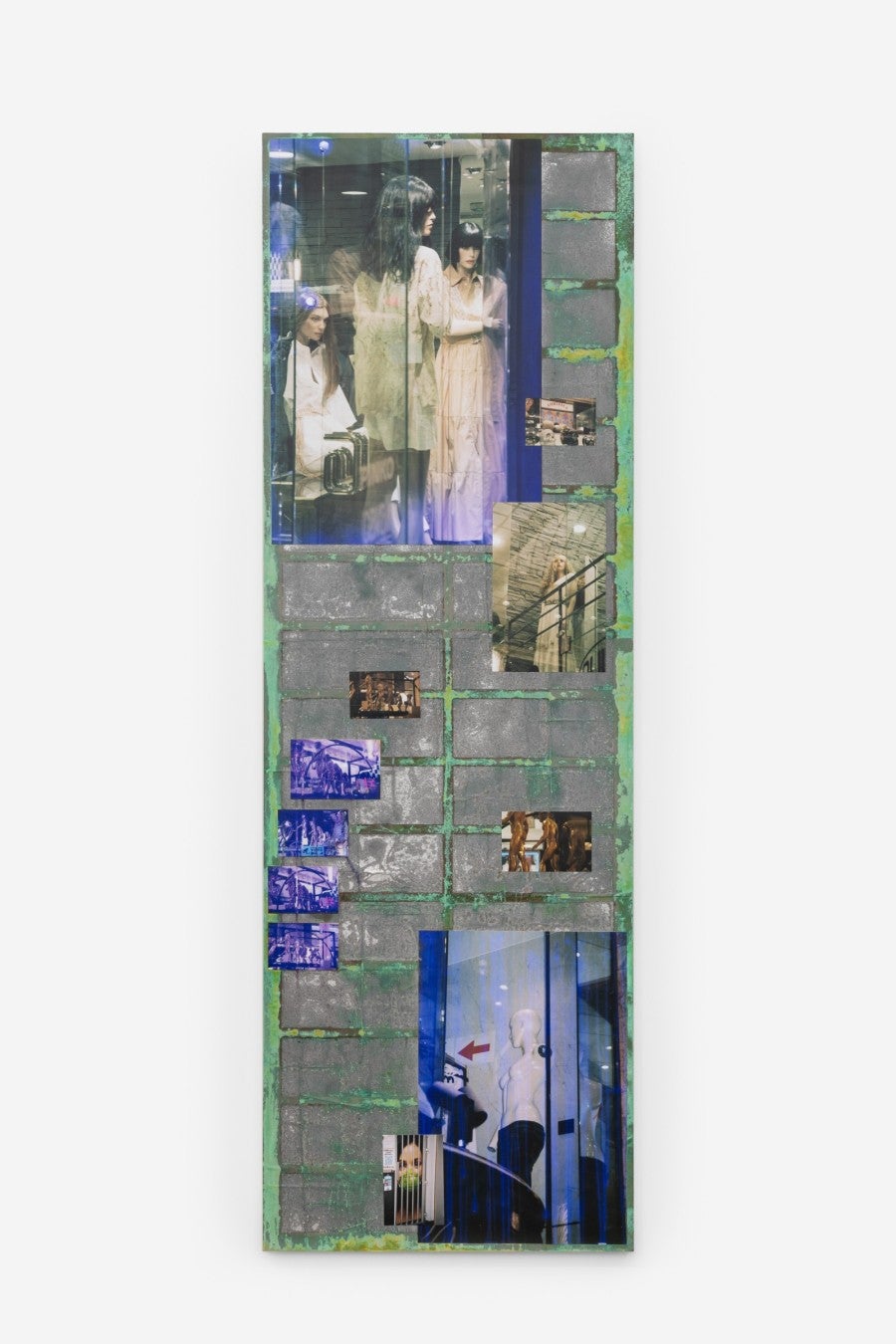

On parcourt les toiles récentes de Mimosa Echard comme on visiterait un passage couvert : avec un mélange de sécurité et de paranoïa. Comme si une verrière, un tissu ou une couche de peinture nous mettait à l’abri de ce qui pourrait nous tomber dessus – pluies acides, ondes radioactives et radiations atomiques, pillage technocratique et servitude néocapitaliste, bruine moite de théorie et de littérature, précipitations esthétiques et cendres écocidaires, amour glacial et fuyant. Traverser une image comme si c’était un passage, une galerie. Non pas une simple fenêtre, mais une enfilade de cadres, en trois dimensions. Un lieu à l’abri des « éléments », mais soumis à un nouveau régime visuel qui nous expose tout autant. Dans ses images, on passe devant des stocks de faux ongles bon marché, de chaussures bas de gamme, de plans de ville périmés. On y croise des vitrines hantées de mannequins, ces acteur·ices fig·eés et mutiques qui semblent sur le point de dire leur réplique, de nous révéler leur secret. Comme les mannequins des pièces de Tadeusz Kantor, ces entités suspendues entre objet et acteur. Comme l’écrivait Jan Kłossowicz : « Les mannequins incarnent la dimension métaphysique du théâtre4. »

Comme ces mannequins, nous sommes nous aussi à l’intérieur des toiles d’Echard – en tout cas, moi, j’y suis. Nous voici, au milieu d’images de passages parisiens, et d’un passage en particulier : les Arcades des Champs Élysées. Construit dans les années 1920, il y a tout juste un siècle, ce passage a notamment accueilli des bains publics puis un cabaret. Aujourd’hui, il est le théâtre de corps consumés par des idéaux rétrogrades, parcourant ses murs avec angoisse. Un décor à mi-chemin entre surveillance et tourisme, peuplé de foules en errance et de déchets importés, qui convergent tous dans cette espèce de non-lieu – un de ces sites anonymes et transitoires typiques des grandes villes et des écosystèmes au bord de l’effondrement. Ces projets inachevés qui, comme les marchandises bon marché et les corps tourmentés qui les traversent, semblent prêts à se disloquer aux frontières, aux extrémités du cadre. Nous sommes tou·tes créateurices et consommateurices d’images, que nous soyons surexposé·es ou protégé·es.

Dans les peintures de Mimosa Echard, on trouve des traces de corrosion chimique, des références à l’architecture sociale et des histoires matérielles de méfiance institutionnelle.

Walter Benjamin parlait de son Livre des Passages comme du « théâtre de tous [ses] conflits ». Aujourd’hui, son assemblage inachevé de fragments, de documents, d’images et d’idées se lit comme un montage cinématographique sans fin. On y traverse les époques, leurs technologies et leurs métaphores : du théâtre au cinéma, de la performance à la vidéo. Dans une lettre à Gershom Scholem, écrite à Paris le 20 janvier 1930, Benjamin précisait :

Ce dont je voudrais surtout parler à présent, c’est de mon Livre des Passages. Je crains malheureusement que seule une conversation en personne puisse rendre compte de ce projet – car, en vérité, c’est le théâtre de tous mes conflits et de toutes mes idées, qui ne se prêtent aucunement à l’échange épistolaire... Je me suis heurté d’un côté au problème de la documentation et, de l’autre, à celui de la métaphysique5.

Dans ce théâtre des luttes transparaît sa vision d’une époque – à la manière d’un tableau, d’une fenêtre, ou d’un miroir. « Derrière cette théorie de l’image historique, qui compose un “monde-miroir” de l’histoire, se tient l’idée de la monade6 », autrement dit une substance indivisible reflétant l’ordre du monde et de laquelle découle toute propriété matérielle. Le Livre des Passages7, écrit Susan Buck-Morss, présentait « l’histoire comme un moyen de démythifier le présent8». Mais de quelle histoire, de quel présent s’agit-il ? De l’émergence du fascisme, pour Benjamin ; de sa résurgence, pour Echard.

En effet, on ne peut parler de l’usage que Mimosa Echard fait des passages et des arcades dans son travail sans considérer le projet de Benjamin. Tous deux interrogent les régimes visuels et leurs technologies (collage, montage, fragmentation). Tous deux observent la ville et ses flux d’images, d’informations, de corps, et celleux qui voudraient les canaliser, les exploiter. Quels ordres du monde – sporal et écocidaire, conspirationniste et consumériste, technologique et autocratique, holistique et esthétique – l’artiste met-elle en scène dans son propre théâtre de matières et d’idées ? Quelles propriétés en extrait-elle ? Quel miroir tend-elle ? Quelle monade convoque-t-elle ? Quel héritage ? Des objets paranoïaques destinés à d’hypothétiques passages parisiens, peut-être.

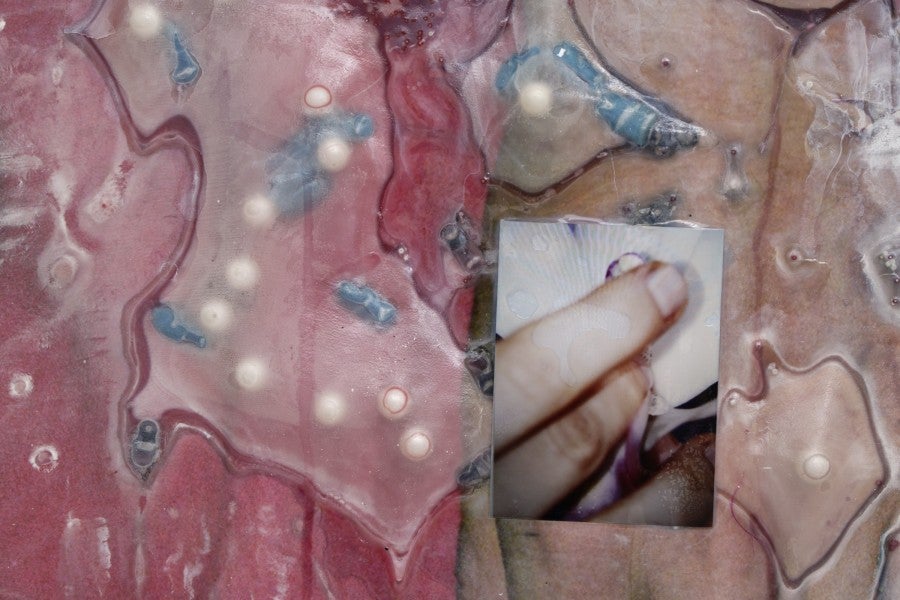

Dans les peintures de Mimosa Echard, on trouve des traces de corrosion chimique, des références à l’architecture sociale et des histoires matérielles de méfiance institutionnelle. Ses toiles reposent sur des tissus de protection contre les champs électromagnétiques, un matériau conducteur utilisé dans la création d’abris antiradiations (quelque part entre anxiété nucléaire et paranoïa 5G). Des grilles de papier aluminium et des images d’arcades commerçantes viennent s’y superposer, comme de pâles copies du réel ou des palimpsestes en devenir. Pour finir, Mimosa Echard expose ses toiles à des liquides corrosifs qui viennent patiner la surface, laissant suinter des teintes verdâtres et argentées. De ces tableaux oxydés émergent des compositions modulaires, systémiques, cinématographiques, littéraires – à la fois exposées et protégées, conductrices et rouillées, dans un mélange de suspicion ambiante et de maximalisme formel. Marquées par une anxiété d’influence par rapport aux mouvements et forces géologiques, ses œuvres s’ancrent quelque part entre les ruines minérales du xixe siècle et les cartes-mères électromagnétiques des xxe et xxie.

Être exposé évoque à la fois le corps vulnérable – dépouillé de ses défenses, de sa santé ou de ses mensonges – et l’image photographique en train d’apparaître. Être exposé, c’est une vérité qui affleure, tout comme c’est la rencontre des révélateurs et de la lumière lors du développement. Qu’expose-t-on à la lumière, au figuré ? Des mensonges9. Qu’expose la lumière, dans le processus chimique ? Des images. Les peintures libidinales de Mimosa Echard mêlent systèmes modulaires et anxiété antisystème, tropes consuméristes de la féminité et manipulation publicitaire (entre désir et désillusion) façon Pictures Generation. Elles exposent leurs surfaces vulnérables – tour à tour brillantes puis corrodées, métalliques puis mates – à des corps poreux. Comme si elles formulaient un vœu de protection, avec la transformation matérielle pour talisman.

La surface comme une fleur, qui éclot puis se fane, encore et encore. Une peau, fragile, offerte, à vif – à fleur de peau. Qu’y a-t-il d’autre ? La fleur de la peur, qui éclot puis se fane, encore et encore. La fleur de la reproduction, qui éclot puis se fane, encore et encore. La fleur de l’espoir qui – comme l’amour – éclot puis se fane, encore et toujours. Les fleurs de rouille, corrosion d’oxyde de fer causée par la présence d’eau et d’air. Les fleurs de patine, fine pellicule verte ou brune déposée par l’oxydation. Mais pas de fleurs d’images, non. C’est encore autre chose.

Hôtel des Mimosas

J’ai une amie qui m’envoie des photos chaque fois qu’elle croise des mimosas en fleur. Les images fleurissent à l’intérieur de mon téléphone, comme une sorte de code citrin pour capter mon attention. Mimosa pudica, paraît-il, contient des agents psychotropes qui agissent comme anxiolytiques à faible dose et comme relaxants musculaires à plus haute concentration. Le mimosa est aussi sensible aux stimuli, à l’exposition. Au moindre choc, ses folioles se replient, révélant leurs tiges épineuses en guise de défense. Mais le mimosa porte aussi un autre nom : acacia. Le botaniste Carl von Linné l’a répertorié pour la première fois en 1773.

En 1982, Chantal Akerman est invitée à animer un atelier de cinéma à l’INSAS, l’école de cinéma de Bruxelles. Le film qui en résulte suit les amours triangulaires de jeunes employé·es et client·es d’un hôtel bon marché à Bruxelles. Elles et ils sont venu·es à la capitale chercher du travail et trouver l’amour. Il y a crise sur les deux fronts. L’hôtel s’appelle Hôtel des Acacias ; le film aussi.

Le premier weekend de décembre, je me rends à Paris. Mimosa Echard et moi déjeunons ensemble avant d’aller voir la rétrospective de Chantal Akerman au Jeu de Paume. Nous sommes toutes les deux fans de son travail. L’exposition s’intitule Travelling, et rassemble ses archives personnelles et ses films – dont Hôtel des Acacias. Ses images tournées en URSS sont présentées dans une salle remplie de moniteurs des années 80 aux contours noirs et anguleux. Chaque écran est teinté d’une couleur dominante – bleu, vert, rouge – tandis que les images documentaires sont imprégnées de fiction, de mise en scène, d’affect. Hôtel des Acacias, au contraire, est résolument fictionnel, sa palette éclatante et saturée flirtant presque avec le burlesque. Une femme en robe rouge et aux cheveux rouges se tient devant un mur rouge ; une serveuse en blouse bleue est adossée à une banquette bleue ; une jeune femme en robe fleurie tournoie devant un papier peint assorti ; un blond à la silhouette longiligne porte un pantalon jaune vif et une mince cravate jaune. La couleur comme idée. Le film se termine par un bal, à la manière d’un roman d’Austen, où les personnages se retrouvent, se quittent ou s’enfuient. L’une des invités disparaît, mais laisse derrière elle une lettre qui est lue à voix haute :

Chers amis – car c’est bien des amis que j’ai trouvés ici – je pars. J’étais venue chercher l’amour. J’étais venue chercher l’amour de quelqu’un. Mais j’ai vu ici que tout le monde se perdait à le chercher. Que la vie c’est ça, sans cesse et partout. Je croyais que mon histoire était unique, qu’elle n’appartenait qu’à moi, qu’elle me grandissait. Et puis je vous ai vus. Et j’ai eu peur. Pour vous, pour moi. L’amour c’est toujours ce qu’on n’a pas. Je vous quitte pour toujours. Mais j’espère que quoi qu’il arrive, chacun de vous trouvera un peu de bonheur10.

Mais qu’est-ce que la nature ? La question traverse le travail de Mimosa Echard, dans lequel se déploie une écologie du monde aussi synthétique que biologique, dont les processus de transformation se reflètent l’un l’autre, à la manière des hormones synthétiques.

Hôtel des Acacias est un peu le cousin plus jeune et plus fauché de Golden Eighties, la comédie musicale d’Akerman sortie en 1986 et tournée dans un centre commercial. C’est aussi un des films préférés de Mimosa Echard, me confie-t-elle, et une référence pour ses œuvres récentes. On regarde ensemble ces séquences stylisées, qui mettent en scène des beautés aliénées, fardées à l’excès, qui ne rêvent que d’être vues et aimées. Je me dis que les arcades sont un peu comme des proto-centres commerciaux : tout en transparence et surfaces lisses, canalisant le flux des corps obsédés par la consommation, par l’image, par les langages du désir et de la matérialité – des économies à la fois précieuses et précaires.

Mimosa Echard et moi passons plusieurs heures dans l’exposition puis allons boire un verre. Elle m’emmène dans un bar étroit à l’intérieur rouge, fréquenté par une clientèle plus âgée et dissolue. Un décor tout droit sorti d’un film de Fassbinder, ou d’Akerman peut-être. Je porte du bleu foncé ; l’artiste est en rose. On boit du vin rouge en parlant des films qu’Akerman a réalisés dans les années 1980, et de pourquoi les comédies musicales semblent toujours ressurgir aux moments où le fascisme technocratique s’installe. Weimar, les années 1980, aujourd’hui. On finit nos verres et je rentre à mon hôtel terne – murs blancs, longs miroirs – pour dormir.

Le lendemain matin, on se retrouve pour prendre le RER vers la banlieue, jusqu’à son atelier. C’est une maison en bois individuelle qui rappelle une sorte de modernisme pastoral des années 1970. Elle me montre ses dernières peintures et photos et je note les couleurs : rose, violet, vert, marron, argenté, bronze. Des couleurs synthétiques, féminines et publicitaires, mais aussi minérales et métalliques. Des teintes qui évoquent des ressources, naturelles ou pas. Mais qu’est-ce que la nature ? La question traverse le travail de Mimosa Echard, dans lequel se déploie une écologie du monde aussi synthétique que biologique, dont les processus de transformation se reflètent l’un l’autre, à la manière des hormones synthétiques.

On parle de nos enfances hippies, en Californie et en France, rythmées par la céramique amateur et les aliments bio ; de nos parents qui nous interdisaient les écrans et les poupées dans l’espoir d’endiguer tout élan consumériste ou féminin. On discute des films et des zines de l’artiste, du dialogue entre le numérique et l’analogique. Sur ses étagères s’amoncellent des balles en plastique, des perles à facettes, des tissus acryliques, des boas roses – toutes ces babioles bon marché, à la fois enfantines et morbides, symboles d’une féminité adolescente dans un capitalisme finissant. L’amour c’est toujours ce qu’on n’a pas.

Récemment, Mimosa Echard a installé une sculpture dans l’espace public au sommet d’une antenne 5G à Toulouse. Elle s’est débrouillée pour obtenir l’autorisation et l’a recouverte d’images de digitales en fleur, d’un immense pendentif en aluminium en forme de cœur et d’un écran LED diffusant en boucle ses vidéos personnelles. Elle l’a intitulée Lady’s Glove (2024), la décrivant comme une sorte d’antimonument. Dans l’environnement New Age dans lequel elle a grandi, les antennes étaient le diable incarné. Mais ici, cette image est désamorcée par une autre : quelque chose de doux et de féminin, agrandi jusqu’à ce que la mignonnerie devienne écrasante, comme une balise du féminin surveillant la ville. Le diable se cache dans les détails.

Je regarde à nouveau les feuilles d’or et d’argent que Mimosa Echard utilise pour ses peintures, censées protéger des ondes électromagnétiques, puis ses photos de devantures d’arcades et leurs mannequins figés derrière la vitre. Avec leurs silhouettes longilignes et effilées, elles pourraient être des personnages de l’Hôtel des Mimosas, à la fois aliénés et artificiels, oscillant entre objets et actrices. Un glamour anachronique, entre pathos et grotesque. Ces corps sont les récepteurs d’un signal localisé, d’un langage matériel brouillé par les interférences. Karen Barad écrivait à propos des rouages du pouvoir et de ses contraintes matérielles : « Le corps réagit aux forces, qui se manifestent sous forme de réarrangements de la matière et de changements de potentiel, et devient non pas seulement le récepteur, mais aussi l’émetteur, la source locale du signal ou du signe qui le traverse11. »

Transes fossiles

Fin janvier, alors que Los Angeles brûle encore, je pars dans le Péloponnèse visiter les sites archéologiques de Mycènes et de Messène. À Mycènes, je me rends à la porte des Lions, là où Clytemnestre fit assassiner Cassandre. À Messène, je parcours de ma main les colonnes froides et sillonnées de traces végétales fossilisées, vestiges d’un herbier ancien. De pâles corps minéraux drapés de motifs feuillus qui rappellent les représentations de « l’homme vert ». On attribue souvent cette figure à des divinités du monde naturel – là encore, qu’entend-on par naturel, et par nature ? – mais on pourrait en dire autant des pâles figures sur les colonnes doriques ou romaines. Même si, plus souvent encore, cette blancheur est réinvestie, réaffirmée, jusqu’à incarner un suprémacisme occidental éculé, omniprésent, fatigué et terrifiant. Au contact de ma main chaude sur cette pierre fraîche, veinée de lianes végétales et minérales anciennes, je repense au travail de Mimosa Echard.

Je pense à sa fresque en carreaux de céramique réalisée pour une maternité de Genève (dont l’acronyme, HUG12, est troublant), et à sa constellation de remèdes millénaires et modernes : plantes médicinales et pilules. Pour cette œuvre, elle a créé 2 500 carreaux en bas-relief représentant des plantes thérapeutiques – églantier, prêle, mauve, mousse, fougère, ginseng, opium – parsemées de comprimés et gélules. Chaque pièce a été moulée dans l’argile, à la manière des sculptures antiques, puis émaillée de cuivre, de zinc, de fer13. Autant de remèdes et de procédés hérités de lieux comme Messène, avec ses déesses de la terre et de la fertilité, ses sources sacrées, ses plantes médicinales, ses lieux de culte et de commerce.

La transe de l’attention et de la connexion, puis la perte et, enfin, le souvenir. Ce qu’on pourrait appeler la transe des images.

Le langage de cette fresque genevoise, avec son quadrillage minimaliste et sa palette pastel, semble puiser dans les logiques binaires et non-binaires qui façonnent notre rapport au soin. Naturel et synthétique, herbiers morts et vertus curatives, plantes fossilisées immortalisées à la surface d’une pierre. Ses émaux, eux, évoquent les teintes pâles et rosées d’une maternité et d’une enfance idéalisées : roses pâles, verts tendres, jaunes dorés, chaque couleur invoquant une pharmacopée foisonnante de propriétés, de corps, de sexes, de minéraux. Une céramique qui traduit l’idée d’un cocon protégé et aseptisé à travers la matérialité de sa surface. Mais par quels processus ? L’argile cristallisée, la silice fondue et vitrifiée par les alcalis et les oxydes métalliques. L’exposition à la chaleur, aux terres alcalines, aux oxydes de métaux. Des surfaces en transformation, limpides et brûlantes.

À Messène, le soleil était brûlant. Des cours d’eau traversaient le site, le temple et ses trésors. Autrefois, ces sources sacrées abritaient nymphes et oracles. Les Romains les ont imitées, recréant des grottes artificielles dans leurs villas, transformant la guérison sacrée en luxe, en symbole de loisir. Leurs nymphaeas incarnaient à la fois la détente et le contrôle – même si, comme l’aurait dit Cassandre, nul ne peut prévoir le futur. En 2022, Mimosa Echard a créé son propre nymphée. Ce tableau liquide, qu’elle nomme Escape More, évoque à la fois ces sources sacrées et leurs équivalents récents, ces murs d’eau que l’on trouve dans les tours de bureaux ou les centres commerciaux. Une myriade de formes de montage s’y superposent, mêlant le flux de l’eau au flux des images vidéo, le mouvement des surfaces à celui de nos yeux parcourant l’œuvre dans son ensemble. L’eau qui circule dans son installation est légèrement teintée, d’un jaune qui rappelle l’urine de jument utilisée dans la thérapie de substitution hormonale ; ses images – publicitaires, médicales, genrées – sont submergées, se brouillant jusqu’à prendre des accents néo-impressionnistes. Une eau qui ne s’éprouve pas mais se contemple, comme une guérison sous forme d’expérience optique.

Montage, collage, palimpseste, surface, distance. Comme les Romains, nous croyons pouvoir améliorer les processus naturels en les virtualisant, en les transposant dans un nouveau registre visuel. Chaque image en appelle une autre, inscrite dans un flux d’affinités formelles, d’échos conceptuels, d’histoires matérielles, d’attention flottante. Le sens se crée à travers l’identification, l’assemblage, la synthèse, la corruption, la contingence. La transe de l’attention et de la connexion, puis la perte et, enfin, le souvenir. Ce qu’on pourrait appeler la transe des images, qui s’appauvrissent au gré de cycles infinis de reconnaissance et de substitution. Une transe à la fois transformatrice et paralysante, induite par le va-et-vient de ses marées publicitaires : naturelles et synthétiques, humides et sèches, toujours plus hautes. Au-dessus de nous, la lune, comme un stroboscope. Comme si ce site était un décor, éclairé artificiellement. Cela pourrait bien être le cas.

Twin Peaks, Montagnes artificielles

Mimosa écrit :

Je me sens un peu hors de mon contexte ici, un peu déracinée, c’est pour ça que j’ai trouvé intéressant de prendre des photos – c’est un médium très libre, très fluide… La ville est assez sinistre… Les expos m’ennuient et on dirait que tout le monde est épuisé. J’adore les contours de cette ville – les gens sont fous, j’adore. Mais ça m’effraie aussi. J’ai beaucoup pensé à David Lynch ces derniers temps. Je ne pensais pas être aussi affectée par sa mort, et je réalise que c’était quelqu’un d’important pour moi. Le soir où il est mort, on entendait la musique du générique de Twin Peaks résonner dans tout l’East Village, diffusée depuis les haut-parleurs d’une voiture. C’est la plus belle chose que j’ai vue depuis que je suis arrivée ici14.

Je repense à la visite de son atelier, tout en bois et fenêtres, en dehors de Paris. Comme une sorte de simulacre de l’atelier de campagne, conçu pour une vie créative en harmonie avec la nature. Des larges fenêtres encadrent les herbes, les fleurs et les arbres au-dehors. La nature devient une image d’elle-même, le regard épousant le va-et-vient moderniste entre transparence et superposition. Dans mon souvenir, l’atelier de Mimosa Echard pourrait facilement se fondre dans le décor de Twin Peaks et son doux mélange de folklore américain, kitsch alpin, malaises de classes et conflits de genres. Je ne me rappelle pas si nous avons parlé de Lynch, ni si je lui ai dit que mon père avait travaillé avec lui quand j’étais enfant. J’imagine Mimosa Echard dans l’East Village, écoutant le thème de Twin Peaks se répandre le long des avenues glacées, comme un script pour les rues de New York. Rues en surface, scènes en surface, tension en surface – tout affleure, encore et encore.

Mon enfance aussi a été rythmée par les compositions envoûtantes et lancinantes d’Angelo Badalamenti et la voix étrangement angélique de Julee Cruise. Enfant, je dormais dans un t-shirt de la régie lumière de Twin Peaks. Une nuit, mon père m’avait trouvée en pleurs : j’avais mis la main sur un scénario dont la première scène décrivait un accident de voiture dans le désert dans lequel des chiens sauvages dévoraient des corps démembrés et mutilés sur fond de flammes déchaînées. C’était Wild at Heart. « Ce monde est sauvage en son cœur et étrange en surface15 », dit Lulu dans le film, allongée dans un lit d’hôtel, cigarette au bout des doigts. Étrange en surface – comme un rappel de l’importance de la surface, de ce qu’elle révèle au travers de ses reflets chromatiques et ses traces de corrosion. En dessous, le cœur qui bat violemment. Comment distinguer les histoires contenues dans les images de celles que nous produisons ? Quel est le seuil d’exposition acceptable à certaines matières ?

Je pense au surréalisme ludique de Lynch et aux autofictions sociales d’Akerman – qui, elle aussi, jouait avec le genre et les genres, mais d’une manière moins patriarcale. À Paris, Mimosa Echard et moi avons vu la projection de son tout premier film d’étudiante. C’était une découverte pour nous deux. Une Akerman potelée, presque enfantine – nerveuse et captivante – rentrait chez elle dans un minuscule appartement où elle cuisinait, mangeait, nettoyait… puis finissait par tout faire sauter. Rien à voir avec son premier long-métrage, News from Home, et ses travellings diaristiques sur un Manhattan crépusculaire, baigné de couleurs. C’est un de mes films préférés, pour Mimosa Echard aussi.

Mimosa écrit :

Je n’arrête pas de penser à News from Home… J’aimerais à un moment filmer les écrans de Time Square en gros plan (j’ai déjà fait une courte vidéo comme ça) et y ajouter du texte, des sous-titres – quelque chose d’intime. Une sorte de collage, comme News from Home… Je t’enverrai un petit extrait… Je ne sais pas si c’est une bonne idée. Mais j’aime l’idée de faire quelque chose avec le seul mouvement des publicités, le va-et-vient de ces marées synthétiques16.

Elle sonde la culture matérielle et la surface des choses, fascinée par les matières et leurs économies, les substances et leurs propriétés, les images et leurs histoires, les technologies et leurs mutations, la paranoïa et ses élans érotiques.

Les flux technologiques du genre, du transport et de l’information sont incrustés dans les surfaces rouge brique de News from Home d’Akerman. Les plans poignants de Babette Mangolte sur les métros, les avenues et les devantures de la ville se déclinent en une palette de bleus profonds, de verts sombres, de rouges rouillés. Tandis que la caméra glisse sur la ville, mimant le mouvement des voitures et des rames de métro, le texte d’Akerman se déplace lui aussi, porté par les lettres de sa mère. Peut-être est-ce ce montage épistolaire et maternel, ces déplacements déracinés, qui touchent Mimosa Echard – la rencontre d’images et de langage, à la fois narratif et non narratif. Les infrastructures de la communication et du transport sont fusionnées dans la structure esthétique du film, superposées sur la même surface filmique avant d’être mises en mouvement.

Dans News from Home, la mère d’Akerman lui écrit :

Ma chère Chantal, je t’ai envoyé tes vêtements d’été parce qu’il doit faire très chaud là-bas. J’espère que l’adresse est exacte. Je n’ai pas reçu de tes nouvelles cette semaine. La semaine dernière j’avais trois lettres, et cette semaine rien du tout. J’espère que tu as bien reçu mes lettres… J’espère que les ventes à la boutique vont s’améliorer. On a déjà sorti la collection d’hiver. Le fils d’une de mes nièces étudie la médecine. Pourquoi n’irais-tu pas rendre visite à ses parents dans le Bronx ? Ils savent que tu veux faire des films17.

À cette missive inquiète viennent s’ajouter des images d’un coin de rue du centre-ville : des hommes et des femmes assis·es sur des chaises, dans un crépuscule violacé. Derrière elleux, une devanture en verre vert foncé, géométrique et moderniste, évoque une supérette de quartier version Le Corbusier. Ailleurs, une femme est assise seule, les bras croisés sur sa robe verte ; derrière elle un panneau de signalisation rouge où l’on lit : DON’T WALK18. L’économie de moyens avec laquelle Akerman glane ce qui l’entoure – des lettres angoissées de sa mère aux images de la ville – se fait le reflet d’une réalité plus large : un monde traversé de courants électriques et de connexions, fait de limites et de seuils, de précarité matérielle et de grandes transformations. C’est sur ce flux d’informations qu’elle arrête sa caméra, comme sur une surface.

Mimosa Echard semble travailler de la même manière. Elle sonde la culture matérielle et la surface des choses, fascinée par les matières et leurs économies, les substances et leurs propriétés, les images et leurs histoires, les technologies et leurs mutations, la paranoïa et ses élans érotiques. Elle y glane les traces de leurs transformations, à l’affut des signes de corrosion ou d’éclosion, de tout ce qui affleure lentement, mû par l’angoisse ou l’extase, éros ou sa mise en spectacle. Son travail semble reposer sur une évidence : le changement est inéluctable et intelligent, et survient par vagues – comme l’eau, comme les radiations, comme l’amour, comme la perte. Nous sommes des êtres perméables, fait·es de courants électriques et de flux qui nous traversent visuellement, physiquement, émotionnellement, chimiquement. Les changements qui se manifestent à la surface sont les seuls indicateurs de nos transformations profondes, comme les images de l’histoire que l’on altère et révèle sans fin.

Quelles traces d’informations les œuvres de Mimosa Echard nous livrent-elles ? Chromatiques, contaminées et communicatives, pleines de résonances biologiques et de matières synthétiques, d’histoires matérielles et de paranoïa, d’éros et de son désir fuyant, de formes qui toujours se meuvent et se transforment en boucle. Ses œuvres sont comme des lettres qui traversent la distance, transportant le manque et ses langages, l’élan et l’inertie. Leurs surfaces mouvantes similaires à des sources sacrées ou des flux épistolaires, mêlant narration et technologie. Passant des flux naturels aux flux d’images, de l’image appauvrie à sa surface rouillée et oxydée, des pilules synthétiques aux plantes médicinales, du libidinal au stérile, du talisman à l’antenne, du binaire au non-binaire, de l’enfance protégée (ou non) à ses visions les plus consuméristes, des cultures matérielles aux ordres prismatiques de l’immatériel.

Telles sont « les nouvelles de chez nous ». Nos technologies de communication les plus intimes, luxuriantes et pourtant formelles. Des informations glanées dans un monde aussi magnifique qu’instable et mourant – car la mort aussi est un processus, une transmutation de la matière sans fin concevable (nous avons tous été poussière d’étoiles un jour, souviens-t’en). Ainsi l’accumulation d’information, son partage ; ainsi la surcharge informationnelle, ses écologies naissantes. Une chose est sûre : la nature n’existe que si nous nous pensons en dehors d’elle19. Tandis que l’artificiel n’existe que si nous nous croyons capables d’améliorer les systèmes fondamentaux de la nature. D’où nos tentatives incessantes de saisir ce flux temporel et matériel, ses images et ses saisons, sa matière organique et ambiante, factice et fluide. Car le temps, semble-t-il, nous échappe. Comment le retenir ? Peut-on le ralentir en gardant la trace de ses transformations les plus virtuoses ? Comme avec les saisons, défaillantes et imprévisibles, qui ponctuent nos manifestations les plus épistolaires, nos échanges les plus formels – du moins en surface.

Mimosa m’écrit :

J’espère que tu vas bien… Je t’envoie des tourbillons de neige depuis New York20.

Je lui écris :

C’était un plaisir de te rencontrer à Paris, et de voir l’exposition d’Akerman ensemble en décembre. J’espère que toi et ton partenaire profitez de la ville. Donne-moi des nouvelles21.

Mimosa Echard : Sporal (Les Presses du réel / Palais de Tokyo, 2022) et Mimosa Echard : Mauve Dose (FCAC Geneva, 2018).

Email de l’autrice à Mimosa Echard, daté du 16 janvier 2025.

Email de Mimosa Echard à l’autrice, daté du 29 janvier 2025.

Traduit de l’anglais : Jan Kłossowicz, Tadeusz Kantor. Teatr / Tadeusz Kantor. Theatre (Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), cité dans « The Dead Class—Tadeusz Kantor », sur Culture.pl : https://culture.pl/en/work/the-dead-class-tadeusz-kantor

Traduit de l’anglais : lettre citée dans Susan Buck-Morss, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project (MIT Press, 1989), 36.

Traduit de l’anglais : Howard Eiland et Kevin McLaughlin, « Translators’ Forward » dans Walter Benjamin, The Arcades Project (The Belknap Press / Harvard University Press, 1999).

Aussi publié sous le nom de Paris, capitale du xixe siècle, 1982.

Traduit de l’anglais : Susan Buck-Morss, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project (MIT press, 1989), 36.

Traduction en français de Lies, titre de l’exposition de Mimosa Echard à la Galerie Chantal Crousel à Paris, 15 octobre – 16 novembre 2024.

Hôtel des Acacias (1982), film 16 mm, couleur, 42 min. Réalisé par Yves Hanchar, Pierre Charles Rochette, François Vanderveken et Isabelle Willems, sous la direction de Chantal Akerman et Michèle Blondeel. Production : INSAS – Institut national supérieur des arts du spectacle et techniques de diffusion, Bruxelles.

Traduit de l’anglais : Karen Barad, « Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality », publié dans Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Vol. 10 (Summer 1998), 87.

Hug signifie « câlin » en anglais.

Christian Gonzenbach, « Parietal Pharmacology », dans Mimosa Echard: Mauve Dose (FCAC Geneva, 2018).

Email de Mimosa Echard à l’autrice, date du 29 janvier 2025.

Traduction de l’anglais : « This whole world is wild at heart and weird on top. »

Email de Mimosa Echard à l’autrice, daté du 29 janvier 2025.

Extrait d’une des lettres du script de News from Home (1977) de Chantal Akerman.

« Ne pas traverser ».

Paraphrase d’un extrait d’Ailton Krenak, « Our Worlds Are at War », publié dans Amazonia: Anthology as Cosmology, édité par Kateryna Botanova et Quinn Latimer (Berlin: Sternberg Press, 2021), 18.

Email de Mimosa Echard à l’autrice, daté du 29 janvier 2025.

Email de l’autrice à Mimosa Echard, date du 16 janvier 2025.