1.

Si vous cliquez sur l’onglet « sculpture » du site internet de Jean-Claude Ruggirello, vous trouverez des pièces presque désuètes, sur socle, comme Chiens (2008), des ready-made de figurines kitsch de chiens en porcelaine enserrées dans des fils de fer enchevêtrés, ainsi que des sculptures monumentales comme Toi Nuage Passe Devant (2006) constituée de deux kayaks pliés qui évoquent un origami posé sur de hauts supports.

Classée également parmi les sculptures vous trouverez l’installation King Kong (1998) : deux projecteurs automatisés qui pivotent sur des socles en projetant des rectangles de lumière allant et venant sur un mur incurvé. Principe Actif (2004), décrit comme un système de projection d’électrovibration, projette quant à lui deux formes géométriques encastrées l’une dans l’autre qui créent une sorte d’écran partagé sur le mur.

Le jour où Ruggirello a pris le temps de m’accueillir pour une généreuse visite d’atelier, j’ai pu voir certaines de ses plus petites sculptures, mais aussi des maquettes de sculptures ainsi que des œuvres sur papier. Nous avons surtout passé beaucoup de temps à discuter en regardant de la documentation et certaines de ses vidéos sur son ordinateur. Je lui ai posé des questions sur deux pièces plus anciennes qui m’avaient intriguée en consultant les volumineux fichiers qu’il m’avait envoyés par email, His Master’s Voice (1984) et Deux Jours (1984), que son site présente également parmi les sculptures. La documentation de la performance His Master’s Voice montre plusieurs scènes différentes qui évoquent les images d’un roman photo, un genre que Ruggirello a expérimenté. Sur l’une des images, Ruggirello, cadré au niveau du buste, tient un talkie-walkie devant sa bouche et, sur une autre, un jeune homme portant des lunettes de natation est accroupi au niveau d’une marque faite au scotch rouge sur un tapis marron. D’une main, il tient un talkie-walkie à son oreille, de l’autre, une hachette. Assis par terre derrière lui se trouve le public et, au sol devant lui, un tourne-disque. Le titre de la pièce illustre clairement la relation de pouvoir entre l’orateur et l’auditeur, et l’on devine aisément ce qui va se produire. Pour cette première incursion dans la performance live, Ruggirello a embauché le jeune homme aux yeux masqués et l’a dirigé dans l’espace en n’utilisant que sa voix, puis il lui a ordonné de fracasser l’album (du reggae, dont Ruggirello n’est pas fan).

La photographie en noir et blanc de l’installation Deux Jours montre quatre magnétophones surmontés d’enceintes, chacun placé sur un socle aux longs pieds filiformes. Ils encerclent une table plus basse sur laquelle sont posés une radio, un appareil photo polaroid et une multiprise. Sur l’image, on voit briller les ampoules qui éclairent individuellement chaque poste d’enregistrement. L’ensemble est installé dans un espace étroit avec, au fond, une porte fermée, des câbles électriques serpentent du plafond jusqu’au sol et dans les pieds des socles. L’exiguïté de l’espace ne rend pas l’image très accueillante, mais on se sent attiré par l’agencement quelque peu anthropomorphique des dispositifs. Ruggirello a expliqué avoir enregistré quatre personnes en train de discuter pour les diffuser de manière cohérente sur les quatre machines. Cependant la vitesse des machines s’est progressivement désynchronisée et le dialogue a très vite perdu son sens.

Trouver un équilibre ou un déséquilibre temporel dans les intervalles entre les images et les sons est une vraie question de rythme...

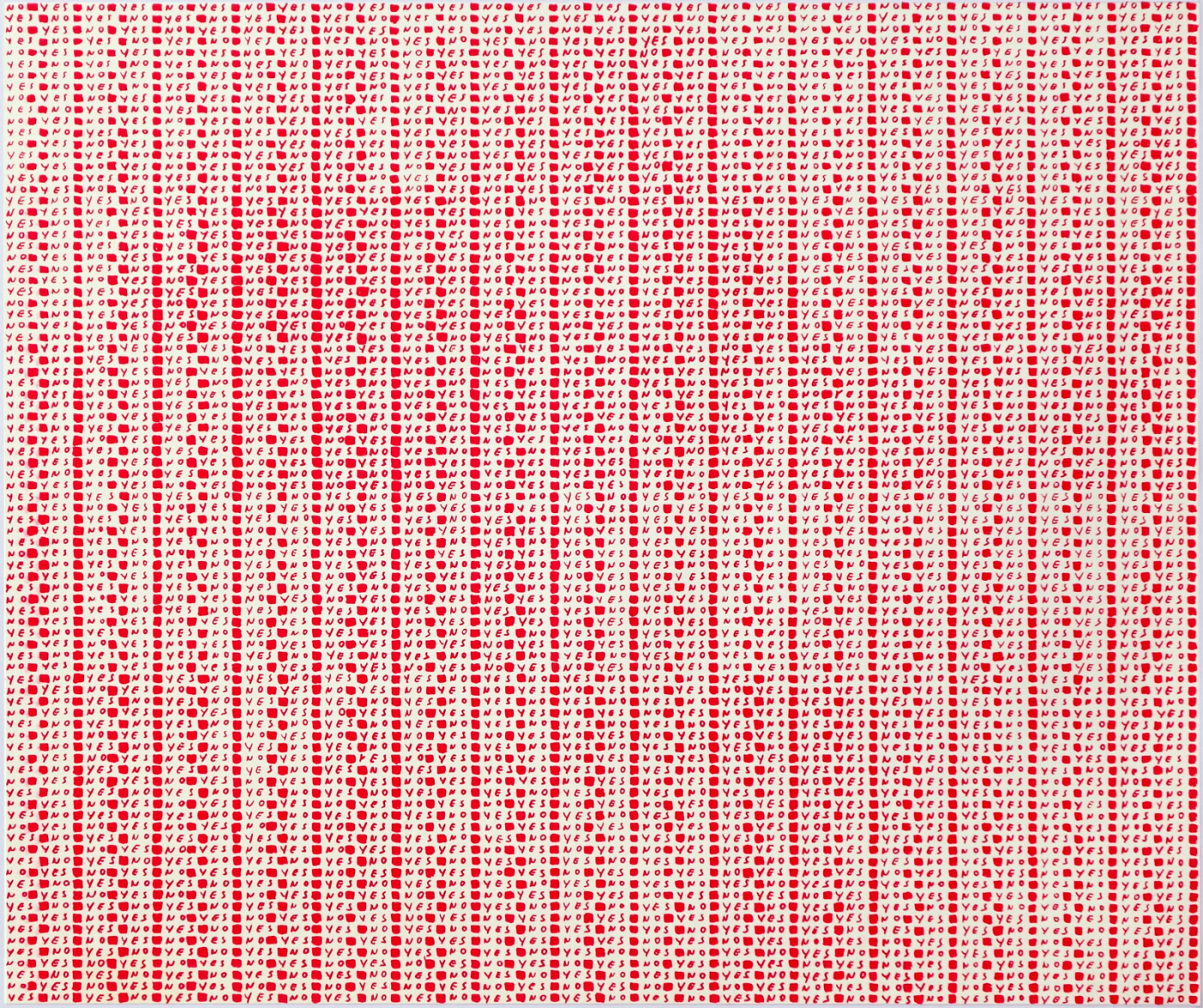

La désynchronisation et la synchronisation du son et de l’image sont devenues des principes directeurs durables du travail vidéo de Ruggirello, influencé par la technique du cut-up de William S. Burroughs et Brion Gysin dans laquelle de nouveaux textes sont composés à partir de fragments. Prenez In-Out (1990), par exemple, une vidéo sur deux écrans où des paires de mains s’échangent des objets de la vie quotidienne qu’elles attrapent hors champ, ou Paysage circonstanciel (1994) où des objets que l’on voit tomber sur l’un des moniteurs changent la chaîne de l’autre, ou Fade (2013), des images de couchers de soleil prélevées sur Internet que Ruggirello a minutieusement reliées dans un montage continu au niveau de la ligne d’horizon. Trouver un équilibre ou un déséquilibre temporel dans les intervalles entre les images et les sons est une vraie question de rythme, et Ruggirello aime se servir de ces intervalles pour générer du sens.

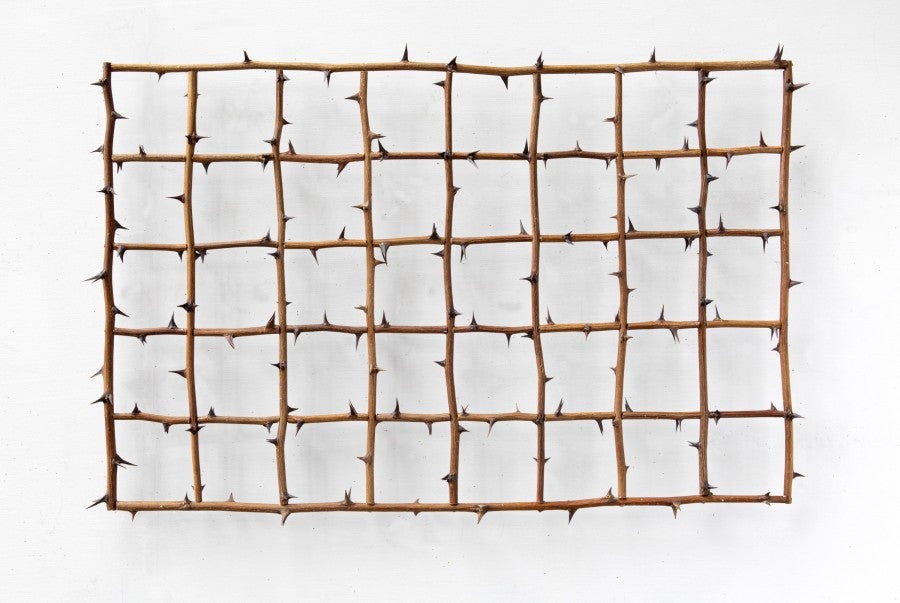

Guidée par ses explications, j’ai commencé à comprendre comment les avancées technologiques ont façonné son processus de travail. J’ai appris qu’il enseigne depuis 1999 à l’école des beaux-arts de Marseille, où il a étudié, et qu’en 1980 il a passé du temps dans l’atelier de l’artiste Fluxus Claus Böhmler, à l’école supérieure des beaux-arts de Hambourg. Il m’a confié qu’étudier à Hamburg lui a permis d’expérimenter différentes technologies et des pratiques mêlant plusieurs médias, alors que ses études artistiques françaises ne lui donnaient même pas accès à une caméra, encore moins à un studio d’enregistrement. Il a appris à bricoler les systèmes numériques et analogiques, décrivant la boucle vidéo comme un « véritable objet de désir », et à travailler avec ce qu’il avait sous la main. Au cours des quarante dernières années, il a utilisé des matériaux tels que : des cassettes vidéo, des écrans, des rétroprojecteurs, des magnétophones, des enceintes, des branches d’acacia avec des épines, de l’encre, des arbres déracinés, de l’argile, du papier de riz, des feuilles de métal incurvées, des boîtes en verre, des pixels, des bandes de bois courbes, de la peinture, des automobiles, des bibelots, des abeilles, la lumière, une tortue, des vêtements, un escargot, la condensation, des grillons, des souris, des kayaks et des chaussures. Dans un entretien de 2011, il remarquait : « J’ai besoin d’une masse indéterminée dans laquelle je peux couper, déchirer, zoomer pour extraire une forme, un bruit, pour prendre une décision, pour produire des courts-circuits cognitifs. L’atelier est un espace qui crée les conditions d’un bricolage cognitif permanent. » Après quelques heures de bricolage cognitif avec Ruggirello, j’étais saturée d’informations. J’avais besoin de temps pour laisser les pensées s’installer et intégrer nos échanges avant de pouvoir commencer à écrire. Plus précisément, il fallait que j’essaie de réfléchir à ce qu’il avait affirmé : ses vidéos, ses installations, son utilisation du montage tout comme sa manière de sélectionner et d’agencer des objets reflètent sa conception d’une image « recelant la possibilité d’une sculpture, d’incarner la même présence qu’une sculpture1 ».

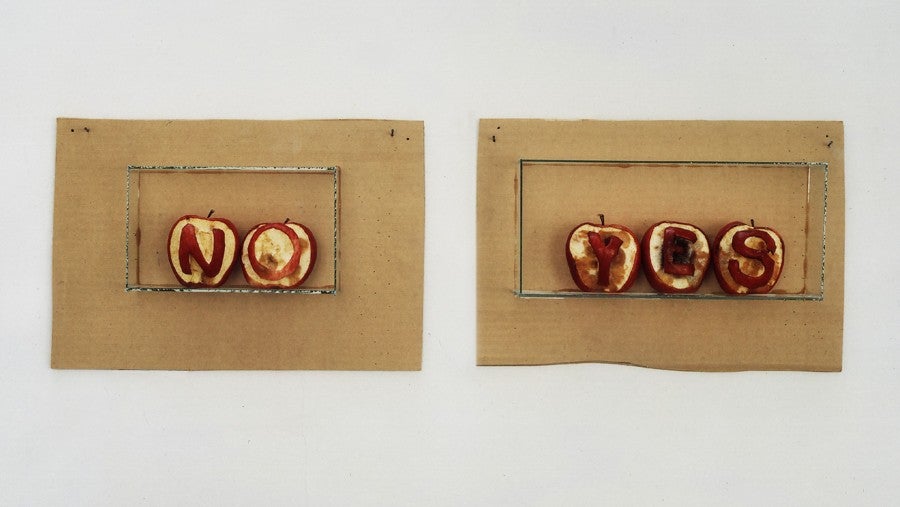

Depuis les années 1970, de nombreux artistes ont abandonné l’idée d’une sculpture réduite aux matériaux et aux caractéristiques traditionnellement associés au médium. Il suffit de penser (bien sûr) au cône de lumière creux et sculptural qu’actionne le projecteur 16 mm du Line Describing a Cone (1970) d’Anthony McCall ! En explorant au cours des années 1980 l’interface entre l’image, la performance et la sculpture, le travail de Ruggirello intègre les dispositifs d’enregistrement et de projection dans des installations sculpturales qui délimitent un territoire où la sculpture croise son environnement et d’autres médias, ce qui était tout à fait dans l’air du temps. Mais malgré son incursion dans les pratiques intermédiales, la sculpture conçue comme un objet en trois dimensions situé dans l’espace et le temps reste un élément central de son travail. Ce qui, cependant, ne va pas sans ambiguïté. Plusieurs titres d’œuvres récentes de Ruggirello adoptent une posture amusée vis-à-vis de l’histoire contemporaine de la sculpture et de sa possible obsolescence. Ainsi la série Crisis al Minimalismo (sept pièces murales réalisées avec des branches d’acacia épineuses entre 2017-2019) et les pièces en porcelaine mordue émaillée de Memorial for Body Art (1992 et 2022).

Jean-Claude Ruggirello, King Kong, 1996, projecteurs de lumière, platine motorisée. Muhka Anvers, 1999. Photo : Carine Demeter.

2.

Ce n’est pas un hasard si Ruggirello a intitulé Lingua Morta (“langue morte”) son exposition de 2022 à la Galerie Papillon, qui incluait des sculptures, des dessins et des vidéos des années 1990 à aujourd’hui. Sans aucun doute, le titre Lingua Morta fait référence au réquisitoire du sculpteur italien Arturo Martini en 1945 contre les monuments, Scultura, lingua morta (“la sculpture, une langue morte”), écrit peu de temps avant son décès brutal2. Je n’ai pas pu m’empêcher d’associer la pratique de Ruggirello au célèbre essai de 1979 de l’historienne et critique d’art Rosalind Krauss, « Sculpture in the Expanded Field » (“la sculpture dans le champ élargi”). Elle y décrit la « logique du déclin du monument » depuis la fin du dix-neuvième siècle et trace les positions élargies que les sculpteurs modernes et post-modernes ont ensuite explorées, au-delà de la relation à l’espace public que crée le site fixe du monument3. J’ai longtemps gardé en mémoire la façon dont Krauss pense le médium comme un « ensemble de conventions dérivées (mais pas identiques) des conditions matérielles d’un support technique donné, des conventions à partir desquelles développer une forme d’expressivité à la fois projective et mnémonique4 ». Je ne pouvais pas non plus m’empêcher de m’interroger, sans trouver de réponse, sur les possibles liens idéologiques ou historiques entre le titre de Ruggirello et les débats et controverses actuels autour de la décolonisation des monuments publics. Il me semblait que ces liens étaient purement circonstanciels, ce que m’a ensuite confirmé Ruggirello en affirmant que réduire son travail à des messages ne l’intéressait pas : « Donner des leçons ne m’intéresse pas, je préfère créer les conditions pour qu’une autre forme d’intelligence, d’autres circuits cognitifs émergent face à mon travail5. »

Lingua Morta est aussi le titre d’une courte vidéo de Ruggirello projetée au Festival international du film de Rotterdam en 2023, le deuxième de ses films à y être montré.

La vidéo consiste en un plan fixe d’une procession horizontale d’objets – un verre de vin recouvert de mousse, une bougie allumée incrustée de biais dans un rocher, une paire de chaussures richelieu cirées coupées en deux au niveau des lacets, une bouteille de vin fendue, une main en plâtre qui fait un doigt d’honneur – tirés, suspendus et actionnés sur et au-dessus d’un parquet par des crochets et des ficelles, le plus souvent du hors-champ droit vers le hors-champ gauche. La procession de Ruggirello commence avec un papier d’emballage alimentaire blanc chiffonné posé sur un objet, tous deux actionnés par deux ficelles différentes, l’une blanche, l’autre marron. La ficelle marron arrache le papier, la ficelle blanche reste fermement attachée à une sommaire reproduction en argile d’une célèbre image de Joseph Beuys (tirée de sa fameuse performance de 1974 I Like America and America Likes Me) qui représente l’artiste allemand enveloppé d’une couverture en feutre, une matière devenue sa signature, une canne courbée en l’air, tentant de communier avec un coyote. Une seconde après, le Beuys miniature s’éloigne en glissant.

Les bruits des objets tirés et manipulés n’ont rien de surprenant, mais le son synchronisé semble dramatisé, comme s’il était ajouté en post-production. Il y a de l’humour et quelques surprises visuelles : une tache de mousse disparaît comme par magie juste avant d’être écrasée par une pierre trouée ; une paire de bras masculins traverse péniblement le parquet en équilibre sur les mains juste après qu’une paire de pattes de chien tronquées en porcelaine soit passée dans l’autre direction. Au moment où l’on s’habitue à la structure de la vidéo et où l’attention commence à prévoir qu’un nouvel objet va apparaître de l’autre côté, Ruggirello introduit un rebondissement qui contrarie nos attentes. Lingua Morta se termine en grande pompe quand une pierre bosselée suspendue éteint un cierge, évoquant momentanément les bougies allumées dans de nombreux tableaux de Gerhard Richter. Associée au grand maréchal beuysien, l’image finale incite à interpréter le cortège comme un memento mori, une réflexion sur la mort de la sculpture, ou une certaine idée de la sculpture en tant que forme tridimensionnelle statique liée à un site défini, à un matériau et, en tout cas, comme un marqueur du temps qui s’écoule.

Jean-Claude Ruggirello, Lingua Morta (extrait), 2020, vidéo sonore, 11 min. Courtesy de l'artiste.

3.

...le montage de Ruggirello suggère un récit tout en restant énigmatique.

La cadence et le rythme de Lingua Morta nous donnent un faux sentiment de sécurité. On regarde sans trop sourciller ses juxtapositions surréalistes. Bruits de fond en revanche, une vidéo réalisée en 2021, nous plonge dans une scène bizarre d’agitation tranquille. Après un plan d’ensemble extérieur d’un arbre en fleur suivi d’un plan intérieur de mains qui tentent d’ouvrir un cadenas, nous franchissons le seuil pour assister à un bouleversement en cours. Un homme élégant aux cheveux blancs erre dans un appartement comme un oiseau confiné, le nez givré par le fraisier qu’il n’arrête pas de picorer dans ses mains mais qu’il semble avoir du mal à avaler. Des œuvres sont accrochées aux murs : un gribouillage bébête en forme de bite rose vif, une reproduction d’une nature morte de Morandi, un portrait d’une femme de trois quarts, un autre portrait féminin entouré de tableaux d’œufs au plat. Le monde naturel, qu’il soit réel ou représenté, est également visible mais circonscrit : un papier-peint de feuillage en trompe-l’oeil offre une fausse perspective, une émission sur les primates passe sur un écran de télévision, des fleurs sont serrées dans des vases sur une table prête à recevoir un repas ainsi que sur d’autres dessertes, et un arbre se dresse seul dans ce qui ressemble à un loft.

L’homme sort une brique du réfrigérateur et la lance sur la table, premier geste délibéré d’une série répétitive visant à démolir les objets, remplissant l’appartement de fragments de déchets, de flaques, de traces et taches de nourriture, de tissus déchirés. Des grillons lancent une invasion désordonnée et cafardesque, une pauvre tortue apparaît, luttant pour se retourner, les chimpanzés hurlent sans bruit dans l’écran de télévision. De temps en temps, des plans de coupe montrent de jeunes personnages masculins, qui rient bizarrement et se nourrissent grossièrement en léchant la nourriture sur leurs doigts ou avec des gestes ostentatoires. Une tête d’homme chauve prise dans du verre se retrouve entourée par des eaux montantes. Entre plans tournés et séquences trouvées, le montage de Ruggirello suggère un récit tout en restant énigmatique. Ces actions secondaires, « hors champ », sont-elles réelles ou se déroulent-elles toutes dans l’esprit du protagoniste ? Tout au long de la vidéo, un violoncelle désaccordé joue un air langoureux. Des bruits de fond de craquements, de liquides renversés, de coups de fouet qui n’ont pas forcément de lien avec l’action intensifient cette ambiance de confusion exagérée. L’homme conclut sa trajectoire désastreuse en s’asseyant dans le fauteuil en face de la télévision. Que la destruction soit un processus additif et cumulatif, voilà une interprétation claire de cette œuvre. Les autres sont si ambiguës qu’elles gagnent à rester secrètes, susceptibles d’être niées.

Jean-Claude Ruggirello, Bruits de Fond (extrait), 2009, vidéo HD sonore, 19 min. Collection privée. Photo: EMaillet . Steve Calvo.

« Comme un fou tu affrontes la journée à coup de cérémonies6. » Cette phrase m’a rappelé ce que j’avais ressenti en regardant Bruits de fond. Dans l’une de nos discussions étalées sur plusieurs mois, Ruggirello m’a conseillé, en lien avec sa pratique, de voir le film de 1960 The Savage Eye. C’était le film préféré d’Edward Hopper, a-t-il ajouté. Dans ce film, le narrateur masculin désincarné, appelé « le Poète », adresse cette réplique au personnage féminin, Judith, dont le mariage vient de s’effondrer. Cynique et désorientée depuis que son mari l’a trompée, Judith succombe à une crise existentielle dans le Los Angeles des années 1950 filmée dans un style documentaire brut. Tout en vivant de « bourbon, de fromage blanc et de pension alimentaire », elle discute avec la voix omnisciente qu’elle a dans la tête. Le personnage masculin âgé de Bruits de fond affronte lui aussi la journée en accomplissant une cérémonie de décomposition préméditée. À moins qu’il ne s’agisse d’un artiste en train de répéter sa performance. En regardant la vidéo plusieurs fois, en la mettant sur pause pour me concentrer sur des détails, j’ai surmonté des moments de révulsion et de dégoût, et j’ai lutté contre mes propres points aveugles de spectatrice, y compris un biais de genre face à cette vision d’un monde masculin par un artiste masculin. Je dois traverser tout ceci une seconde fois en accomplissant le long cérémonial qui consiste à écrire sur le travail de Ruggirello. D’un autre côté, traverser la journée à coup de cérémonies, avec ou sans folie, n’est-ce pas une description assez juste de ce qu’on fait quand on essaie de maintenir une pratique créatrice, comme faire de l’art, ou écrire ?

Lingua Morta et Bruits de fond présentent toutes deux des œuvres de Ruggirello ou des éléments de son travail dans une parade mortuaire et un rituel de ruine, mais lui-même s’efforce toujours de maintenir la sculpture bien vivante. Il affirme que dès que nous pensons, disons ou faisons quelque chose, nous produisons un « hors-champ », ou quelque chose hors cadre, en dehors du plan, invisible, hors de portée et c’est précisément ce qui l’intéresse dans les images et la sculpture. Il en donne une illustration avec son œuvre Martingale (2007), une projection vidéo sur deux écrans qui associe une voiture de sport personnalisée, suspendue à l’horizontale et tournant lentement, avec un arbre déraciné aux feuilles d’automne, suspendu à l’horizontale et tournant lentement.

Jean-Claude Ruggirello, IN OUT (extrait), 1995, vidéo sonore, deux écrans et deux vidéo players, boucle 7 min. Collection : Musée de Nantes.

« Pourquoi la sculpture ne pourrait-elle pas bouger ? »

Selon Ruggirello, la projection rejoint la sculpture en créant un espace et en capturant le temps. Elle crée un espace et saisit le temps grâce au « hors-champ » qui déferle littéralement sur les reflets du pare-brise en tant qu’image secondaire. Le « hors-champ » apparaît aussi au moment où le sommet et la base de l’arbre déraciné entrent dans le champ de vision du spectateur. Le sommet et la base de l’arbre déraciné, le plus souvent absents de notre champ de vision, représentent l’angle mort sculptural. Des affirmations de ce genre sur la sculpture et la vidéo reviennent souvent dans les entretiens et les textes sur l’œuvre de Ruggirello. Chaque fois que j’ai essayé d’éclaircir ce qu’il voulait dire en affirmant que l’image vidéo rejoint sa conception de la sculpture, ses explications devenaient spéculatives. « Il existe une porosité entre les matériaux que j’utilise », disait-il, « et les objets émettent une fréquence, un genre d’onde télépathique. » Cela m’a fait penser à la phrase de Joseph Beuys : « Pour moi, la pensée qui se forme est déjà une sculpture7. » Plus concrètement, Ruggirello a déclaré : « Pourquoi la sculpture ne pourrait-elle pas bouger ? » En effet, pourquoi pas ? Les sculptures bougent souvent. Prenez Lastream (1996), une boucle vidéo composée entièrement de gros plans d’emballages alimentaires écrasés et d’autres types d’emballages qui se déplient et se déploient, chaque paquet chiffonné prenant le temps d’émettre des crépitements et des bruits cacophoniques.

La série de Ruggirello intitulée « Étude des trous » (2018), qui n’est pas une vidéo, semble elle aussi vouloir saisir et représenter les relations sculpturales entre les espaces et les temporalités, tester les fréquences relatives des objets. Il a inséré des ballons colorés gonflés dans des cavités de pierres trouées érodées par l’eau et le temps. L’étude des trous est « activée » quand le ballon se dégonfle progressivement. La juxtaposition de deux éléments distincts, sur le plan matériel autant que temporel, crée les conditions d’existence de la sculpture, mais la codépendance des matériaux est ce qui lui confère sa signification (laissons de côté les connotations sexuelles pénétrantes, trop évidentes pour qu’on s’y attarde). Pour éclairer une idée que j’avais du mal à comprendre au téléphone alors que Ruggirello visitait le musée du Vatican, il m’a envoyé une photo qu’il avait prise d’un détail du buste du cardinal Scipione Borghese réalisé par le Bernin. Le détail montre deux boutons sur la robe du cardinal, l’un d’eux en train de se détacher ou qui a été mal boutonné.

Selon Ruggirello, la décision du Bernin de sculpter l’imperfection, de représenter le défaut, met en évidence la finesse du sculpteur, mais saisit également un sens du mouvement, du geste incarné, pris sur le vif. J’observe l’image. « Il saisit peut-être aussi un moment d’indécision », me dis-je. L’un par rapport à l’autre, les deux boutons produisent un terrain de signification récursif, chargé de sens potentiel. En faisant défiler, zoomant, cliquant sur des images rangées dans des dossiers sur le bureau de mon ordinateur, je me demande si l’on pourrait localiser un terrain de signification récursif de ce genre dans le champ intermédial élargi de sculpture que produit Ruggirello, cet environnement spatio-temporel modulaire rempli d’objets et d’images dont il semble rejeter les capacités projectives et mnémoniques sans réussir à s’en détacher, comme un détecteur. Qu’en pensez-vous ? Convaincu·e ?

Epilogue

J’ai entendu parler de Jean-Claude Ruggirello pour la toute première fois quand TextWork m’a proposé d’écrire sur son travail. Je suis sûre que nous ne nous étions jamais rencontré·es pendant la quinzaine d’années que j’ai passés à Paris où se trouve sa galerie et où il habite la plupart du temps. Au cours d’une recherche en ligne aussi rapide que rassurante, j’ai découvert un artiste qui travaille depuis quarante ans sur plusieurs supports (la vidéo, la sculpture, le son, le dessin, l’installation). Si l’on se fie à la durée de sa carrière, qui s’est déployée pendant l’âge d’or du post-modernisme occidental et perdure dans notre présent mondialisé et pluraliste, Ruggirello m’est apparu comme quelqu’un ayant une pratique assurée, des habitudes rodées et ajustées, des opportunités professionnelles régulières, et des manières de travailler les matériaux dont je pouvais me sentir proche.

Comme cet artiste m’était inconnu et qu’il était impossible de découvrir toute son œuvre dans le délai imparti pour écrire ce texte parallèlement à mon travail à temps plein dans l’éducation artistique, le processus de rencontre arrangée sur lequel se fonde TextWork – qui demande à des auteur·ices internationaux·ales d’écrire sur des artistes de la scène française qu’iels ne connaissent pas – m’a tout de suite paru risqué. Je ne reviens pas souvent à Paris, et l’essentiel de ce que j’allais apprendre sur la longue carrière artistique de Ruggirello proviendrait de mes analyses (hasardeuses) d’innombrables fichiers numériques consultés depuis mon bureau plutôt que de rencontres personnelles prolongées avec son œuvre considérable. En découvrant Ruggirello et son travail à travers ce processus d’apprentissage télématique hypermédiatisé, j’ai ressenti une troublante et profonde ambivalence (affective et cognitive) à l’idée d’interpréter sa production et d’écrire ce texte. Par ambivalence, j’entends une ambivalence classique : des sentiments contradictoires associés à un intérêt pour de multiples objets ou objectifs et une incapacité à choisir entre eux, le type d’ambivalence que Paul Eugen Bleuler considérait en 1910 comme un symptôme de la schizophrénie, mais qui n’est plus psychopathologisé en tant que tel.

Quand on écrit sur l’art, on peut gérer cette ambivalence et éviter le genre de faux-fuyants qui délégitime la critique en se lançant dans une lecture rapprochée de l’œuvre et du discours qui l’entoure, ou en essayant rapidement d’établir un ordre, en classant et situant généalogiquement le travail par rapport à un contexte plus large. On peut l’insérer dans un cadre littéraire ou théorique confortable, peut-être celui que l’artiste a évoqué ou qu’un commissaire d’une de ses expositions a proposé. Face à l’insécurité interprétative, je me suis tournée vers l’essai de feue Eve K. Sedgwick, « Paranoid Reading and Reparative Reading, Or, You’re So Paranoid, You Probably Think This Essay is About You », qui analyse les modes critiques devenus des normes dans les études littéraires et culturelles, et que l’on retrouve aussi dans les textes sur l’art contemporain. Elle repère une attitude défensive et une méfiance au cœur de ce qu’elle appelle les interprétations « paranoïaques » de la culture qui cherchent à maîtriser un sujet. Elle plaide pour une approche réparatrice de la lecture qui se concentre sur l’espoir et la surprise à mesure que le·a lecteur·ice « essaie d’organiser les fragments et de séparer les objets qu’iel rencontre et crée8 ». En terminant cet essai j’en suis venue à penser, même si je n’en suis pas certaine, que la lecture ambivalente pourrait se situer quelque part entre ces pôles.

J’ai abordé ce travail d’écriture en m’efforçant de trouver comment me concentrer sur les fragments et les détails, ou comment aborder les grands axes du travail de Ruggirello alors que j’en découvrais la plus grande partie à distance sous forme de données sur un écran. Comme je ne pouvais pas me fier à mon ressenti ni à ma manière habituelle, incarnée, solitaire (ou sociale) d’expérimenter l’art visuel, privée de la danse sinueuse qu’il m’incite parfois à accomplir, je suis restée coincée à mon bureau et dans ma tête. En me débattant là-haut, j’ai aussi dû affronter le fait qu’aujourd’hui la plupart des modes classificatoires, méthodologiques et épistémologiques pour éprouver, penser et écrire sur l’art ont été étudiés en détail, critiqués et jugés insuffisants. En outre, les préoccupations du monde de l’art contemporain (avec, disons, les politiques identitaires, les pratiques artistiques collectives et communautaires, la blockchain et les NFT ou l’intelligence artificielle) ne sont pas celles de Ruggirello. Par nécessité, j’ai opté pour une lecture ambivalente sans aucun confort ni garantie quant à ce que je pouvais connaître de la pratique de cet artiste, et sans savoir comment la décrire et l’interpréter. J’espère que cette lecture ambivalente rend justice à l’ambiguïté tenace qui irrigue selon moi le statut de la sculpture dans le travail de Jean-Claude Ruggirello.