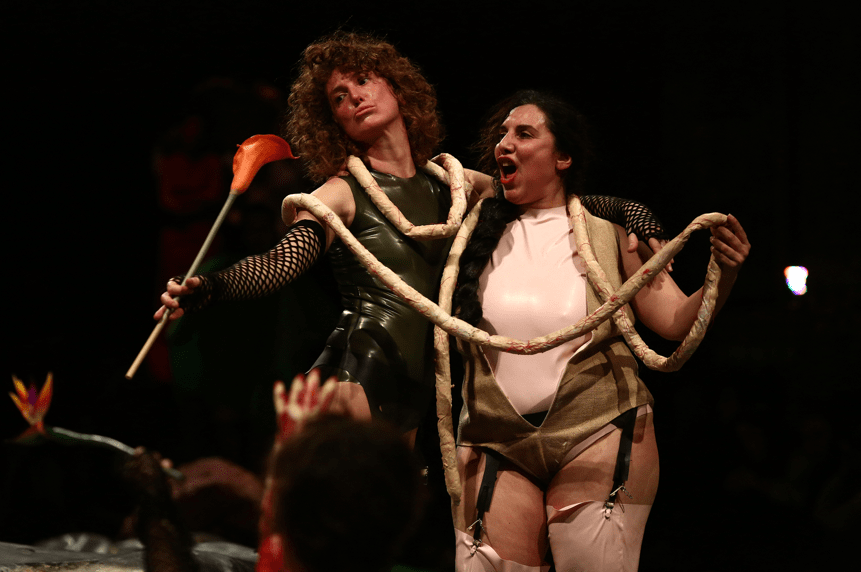

Ana Teixeira Pinto et Pauline Curnier Jardin, Berlin, juillet 2018. Photo : Tobias Haberkorn

1.

Il semble murmurer : « Je sais que tu en as envie. »

Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous (Maria Bernada Sobeirons), une enfant chétive, souffrant de malnutrition et atteinte de tuberculose alors qu’elle était encore en bas âge, a une vision en ramassant du bois près de la grotte de Massabielle, à Lourdes. Elle déclare avoir vu aquero (soit « cela » en occitan) et que aquero ressemblait à un enfant de 12 ans, un peu plus jeune qu’elle, un peu plus petit. Un long processus, passant par le truchement d’agents individuels (la tante de Bernadette) et collectifs (l’Église, les institutions locales), identifia sa vision comme étant la Vierge Marie. En 1864, une statue, célébrant l’apparition de Marie que l’Église avait entre-temps reconnue, fut déposée dans une alcôve au sein de la grotte. Création du célèbre sculpteur Joseph-Hugues Fabisch, cette statue est une représentation assez orthodoxe de la Vierge Marie, une femme adulte au teint clair et au regard pieux. En la voyant, l’enfant se sentit déçue : elle ne ressemblait en rien à sa vision.

Dans Grotta Profunda, les humeurs du gouffre1 (2011) de Pauline Curnier Jardin, Bernadette a une autre vision. Elle n’est plus une enfant mais un jeune travesti. Il/elle porte une coiffe et un tablier blanc avec des sandales à semelles compensées, et suit la vision dans la grotte, touchant ses murs rocailleux et boueux. Enduisant son visage de leurs résidus couleur charbon – la vraie Bernadette mangeait de la boue en grattant le sol à la recherche de sa source miraculeuse –, Bernadette se transforme en une madone noire (ou est-ce une madone grimée selon les codes du blackface ?) et est victime d’un mélange d’extase sexuelle et de douleur insoutenable. Le visage recouvert de boue préfigure une autre transmutation. Lorsqu’il/elle soulève sa jupe, un Jésus lubrique apparaît au niveau de son entrejambe. Vêtu d’un simple pagne et arborant un bandeau dans les cheveux, Jésus s’allonge sur une chaise, soulevant légèrement ses sous-vêtements. Il semble murmurer : « Je sais que tu en as envie. » Aussitôt, Bernadette se transforme en une créature dépourvue de membres, sorte de bernacle dotée d’une tête en forme d’œil saillant et d’un corps cylindrique.

La question des origines est périlleuse. Selon Terry Eagleton, les origines sont toujours « criminelles » : « La légitimité politique se fonde sur une mémoire évanouie et une sensibilité atténuée2. » Comme l’écrivait Blaise Pascal, la vérité à propos de l’usurpation originelle ne doit pas être révélée : « Il ne faut pas que l’homme sente la vérité de l’usurpation, elle a été introduite autrefois sans raison, elle est devenue raisonnable. Il faut la faire regarder comme authentique, éternelle et en cacher le commencement, si on ne veut qu’elle ne prenne bientôt fin3. » Les origines ne sont pas seulement sanglantes et arbitraires, « il s’agit aussi du scandale de l’origine en tant que telle, car ce qui est né peut mourir4». Pour paraphraser Eagleton, regarder en face la scène primitive des sources du pouvoir (l’Église, l’État, le patriarcat) est insupportable, et toute tentative pour les dévoiler sera interprétée comme une sorte d’obscénité5.

Une grotte est un lieu étrange, au croisement entre l’architecture et l’anatomie, une forme d’obscénité scénique, pourrait-on dire, si le paysage était susceptible de communiquer une inconvenance morale. Une grotte est, en quelque sorte, une vulve géologique, une cavité pleine de mystères. Élément populaire de l’art des jardins dans l’Italie du XVIIe siècle, la grotte est également à l’origine du mot « grotesque ».

Une fois à l’intérieur de la grotte, une parade de créatures indécentes conduit le spectateur à affronter « les grandes questions ». Qui est votre mère ? La mère est-elle femelle ? Est-elle la Vénus de Willendorf ? La Madone Noire ? Sainte Sara, dont la peau sombre et le culte tsigane semblent renvoyer à la déesse hindoue Kali ? L’ancienne déesse de la terre convertie au christianisme ? Baubo, dont les figurines au visage incrusté dans le torse, avec une vulve à la place du menton paraissent inverser le genre du Jésus qui tient lieu d’organes génitaux à Bernadette ? Est-elle faite de chair ou de terre ? Est-elle Artémis d’Éphèse, Isis, Cérès ou Déméter, Gê Métêr, la Terre mère et protagoniste de Viola Melon, Baiser Melocoton6 (2013-2014) de Curnier Jardin où elle apparaît en camée ? Est-elle noire comme les sols les plus fertiles ou est-elle noire parce qu’en araméen ancien, un langage constitué d’idiomes, noir signifie triste ? Triste, comme Isis qui tenta de sauver et de recomposer le corps démembré de son époux Osiris – qui est désormais son fils Jésus – mais sans trouver le phallus – puisqu’un poisson l’avait mangé – et se transforma donc en vierge. Débordant de mètis, ses transmutations sont sans fin.

La Bernadette bernacle grimée en blackface est-elle le membre manquant ? Son corps en forme bizarre de godemiché est-il conçu pour une anatomie non humaine (divine) ? Et que faire de son statut ontologique ? Enfant, Pauline Curnier Jardin était fascinée par les caméras miniatures télescopiques et flexibles utilisées pour les examens de coloscopie, qui permettent de voir à l’intérieur du corps. C’est même ce qui lui inspirera une carrière de chirurgienne, quoique avortée très vite. Sondant les entrailles de la grotte, la tête de Bernadette devient un œil qui voit tout.

Dans sa vidéo de 2016, Explosion Ma Baby7, Curnier Jardin filme le rituel réservé aux hommes qui consacre des petits garçons à saint Sébastien – l’ironie veut que ce saint soit une icône homo-érotique généralement représentée en train d’exhiber langoureusement son corps percé de flèches – au milieu de guirlandes de billets et de feux d’artifice, symboles de la richesse et du pouvoir. Dans cet autre cas de rituel qui semble à la fois révéler et dissimuler une crise esthétique, la puissance du capital est assimilée à la puissance sexuelle (masculine), puisque que les nouveau-nés sont consacrés à la magie apotropaïque de la richesse et de l’abondance. Dans cette cérémonie phallocentrique, le thème de la masculinité domine complètement la prospective de destinées heureuses –comment ne pas être victime de l’envie de pénis ?

Selon le philosophe Paul B. Preciado, un godemiché, malgré sa forme phallique, n’est pas un phallus. Plutôt qu’un symbole du patriarcat ou du phallocentrisme, un godemiché est une offrande faite à la vulve. D’où la nouvelle silhouette de Bernadette : il/elle « entre dans sa bien-aimée », nous raconte l’étrange chanson, pénétrant l’impénétrable pour se consacrer à la grotte.

Pauline Curnier Jardin, Explosion Ma Baby, 2016. HD video et son, 7 minutes (extrait). © Pauline Curnier Jardin

2.

...la vision se transforme en un cornet de glace.

L’accumulation foncière patriarcale se trouve généralement menacée par la figure de la femme aux mœurs légères ou « infidèle ». Ce qui explique l’angoisse omniprésente entourant la vulve – qui n’a plus le droit de parler (vagina loquens) ni de mordre (vagina dentata) comme elle le faisait aux époques païennes – et la célébration de la virginité. Mais être une vierge peut aussi être considéré comme une déclaration politique qui consiste à se retirer du cycle de la reproduction sociale, à ne pas fournir à l’empire une nouvelle génération de soldats ou une assiette fiscale renouvelée. Bernadette, l’aînée de neuf enfants, aspirait à entrer dans un ordre religieux sans doute afin d’échapper à la malédiction de la fertilité. Sa vision portait une écharpe bleue nouée autour de la taille, l’habit de la sororité qu’elle souhaitait rejoindre. Dans la grotte de Curnier Jardin, la vision se transforme en un cornet de glace – une version camp du pays de cocagne, un monde sans nuisance ni faim – dont la poitrine merveilleusement vanillée répand une crème laiteuse. N’est-ce pas la promesse du capital ? Le paradis au bout des doigts, dans le stock abondant des rayons des grands magasins.

Mais bien avant que l’étalage des marchandises ne devienne la fantasmagorie de la modernité, la grotte avait son propre théâtre d’ombres et ses propres drames de présence et d’absence, l’allégorie de la caverne ou ce que Platon appelait l’« hypothèse des deux mondes », la séparation entre l’être et l’apparence. Les choses vues par l’Oeil de l’Esprit ne sont pas de la même essence que les choses vues avec les yeux physiques. Le philosophe voit des concepts, l’enfant sous-alimentée aux perspectives incertaines voit la Vierge ou des cornets de glace.

Nous pourrions décrire les deux garçons dans le cône comme une double articulation de la différence, bien qu’elle ne soit pas métaphysique : la différence sexuelle et la différence raciale. Ils portent des bas en nylon – la marchandise la plus recherchée en temps de guerre, que les femmes obtenaient en offrant leurs faveurs sexuelles à l’armée américaine – mais semblent éprouver un sentiment de honte au moment où ils glissent hors de la forme de valeur que représente le cône de glace, comme pour indiquer que ce qui ne relève pas de la marchandise est une forme de nudité sociale.

Qu’en est-il de la Sirène des Fidji, une créature mi-sirène, mi-singe qu’exposa P. T. Barnum dans son musée tape-à-l’œil en 1842, constituée du torse et de la tête d’un jeune singe cousus à la partie inférieure d’un grand poisson, qu’il louait pour 12,50 dollars la semaine ? Ne ressemble-t-elle pas au logo de Starbucks ? Elle essaye de chanter mais ses cordes vocales ne parviennent à articuler qu’un grognement bestial. Et qu’en est-il de la femme araignée qui arpente la caverne, ses mains en forme de pied portant des bottes en vinyle ? S’agit-il d’archétypes ou de monstres de foire ?

3.

Le meilleur moyen d’accéder à ce que figurent les protagonistes de Grotta Profunda, les humeurs du gouffre serait de passer par le concept de carnavalesque. D’abord formulé par le linguiste russe Mikhaïl Bakhtine dans son ouvrage Rabelais and his World (1968), le carnavalesque se caractérise par la déstabilisation ou l’inversion des structures sociales. En mobilisant la satire et toutes les formes de grotesque visuel, le carnavalesque permet à un comportement transgressif de s’épanouir sous le vernis de la hiérarchie et de l’ordre. Pendant le carnaval, le rang est aboli et la métaphore s’incarne, hypostasiant la déviance à travers le corps physique, concret, étiré et mis à l’épreuve jusqu’à devenir méconnaissable.

Dans La Part maudite (1949), l’auteur français Georges Bataille écrit que les sociétés préindustrielles se distinguaient par la « consomption improductive du surplus » et la dépense sacrificielle de la surabondance d’énergie qui fonde toute la vie organique. Le capitalisme, seul système économique qui redirige le surplus dans la production, est en ce sens une aberration, une anomalie économique. Le carnaval, pourrait-on dire, représente le retour du refoulé, de la dépense improductive des surplus, quoique sous une forme transcendantale, comme excès esthétique.

Pour Bakhtine, le carnaval crée un espace social alternatif, un monde qui n’est pas de ce monde, que peuplent la liberté, l’égalité et l’abondance. Ses transgressions grotesques libèrent le potentiel mythique, autorisant à se déplacer entre les classes, les genres, les races et même les espèces, ainsi que la promesse du renouveau et de la transmutation d’une progéniture qui diffère radicalement de ses ancêtres. Plus qu’une simple inversion, une dégradation ou une profanation (haut et bas, sacré et profane, mâle et femelle, jour et nuit), il faudrait décrire les tableaux carnavalesques de Curnier Jardin comme le « portrait du corps changeant » fondé sur un « fantasme de métamorphose, de changement et de mutabilité, que ne limitent pas les formes de l’actualité ». Plutôt que des figures fantastiques, il convient de décrire leurs protagonistes comme des sujets politiques qui portent la promesse progressiste d’une « transformation que tous pourraient subir – politiquement, socialement8 ». La figure de la sorcière, récurrente dans l’œuvre de Curnier Jardin et qui apparaît dans l’entrée en forme de main de l’installation Grotta Profunda Approfondita, laquelle fut réalisée par l’artiste pour sa présentation à la Biennale de Venise en 2017 et fonctionnait comme le « corps » du film, est un de ces sujets politiques. Son intérêt pour la sorcellerie, le carnaval, la métamorphose et le féminin est autant épistémique que politique et, pourrait-on avancer, lié à ses origines méridionales, une région qui reste attachée à de nombreuses pratiques prémodernes, comme l’art de raconter, les contes populaires et la superstition. À Marseille où elle a grandi, une ville qui célèbre ses origines païennes remontant aux époques grecque et phénicienne (Massalia), Pauline Curnier Jardin jouait la légende de Gyptis et Protis à l’école, vêtue de bleu et blanc, les couleurs utilisées pour décrire les robes de la Vierge. Son prénom lui vient de son arrière-arrière-grand-mère Pauline Lombard, une tsigane qui tenait un cinéma itinérant et qui s’était installée à Saintes-Maries-de-la-Mer après la Seconde Guerre mondiale. La ville est, encore aujourd’hui, le centre de vénération de sainte Sara (également connue sous les noms de Sara la noire ou Sara e Kali en romani), une madone noire, la patronne des gitans. En 2012, Curnier Jardin crée sa propre Crèche Vivante (2012), inspirée par la crèche vivante jouée chaque année aux Baux-de-Provence. Le travail de l’artiste tend également à intégrer des influences venues du flamenco, des films d’horreur et du presepe napoletano (crèche napolitaine), autant d’éléments présents dans son environnement domestique et qui, dans sa pratique, prennent de nombreuses formes, allant de la peinture à la sculpture ou l’assemblage, à la scénographie et ses multiples accessoires. Plutôt qu’un exercice empreint de nostalgie, le rapport aux traditions marginalisées représente pour l’artiste une forme de militantisme – non pas tant au sens où ce qui est privé est politique, mais en reprenant l’idée d’Audre Lorde selon laquelle prendre soin de soi est un acte militant (dans A Burst of Light, 1988).

4.

Les chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Europe à l’aube du capitalisme, ciblant les guérisseuses, les communautés tsiganes et juives, les femmes célibataires ou les femmes âgées, n’étaient pas les derniers soubresauts d’une ère sombre vouée à disparaître, mais plutôt les symptômes de l’époque moderne, les premiers signes d’une longue lignée de pratiques génocidaires modernes. Contrairement à l’antagonisme des classes qui naît de l’inégalité économique et de l’exploitation, les aliénations de genre et de race n’ont pas d’origine matérielle ou de raison d’être. Elles nécessitent qu’on les construise. Le réquisitoire contre la magie qui traverse toute la modernité occidentale, tout comme les chasses aux sorcières, étaient la précondition historique à l’avènement d’une économie fondée sur l’assujettissement des démunis à la discipline du salariat. Expulsés d’une campagne de plus en plus privatisée, les paysans dépossédés affluaient vers les centres urbains ; là, dans une société où la monnaie jouait un rôle de plus en plus central, les femmes n’avaient presque aucun accès aux salaires. Loin de leurs familles et de leurs communautés, elles ne bénéficiaient d’aucune forme de protection sociale, tandis que les autorités commençaient à fermer les yeux sur les agressions sexuelles. Cette décriminalisation de facto du viol s’est avérée très efficace pour éviter que les tensions sociales ne prennent une forme politique, incitant les bandes de jeunes hommes à s’attaquer aux domestiques et aux célibataires vulnérables au lieu de manifester, de se révolter contre leurs employeurs ou d’attiser la contestation. La montée du capitalisme a coïncidé avec la guerre menée contre les femmes, laquelle comportait une division sexuelle du travail qui soumettait le travail des femmes (c’est-à-dire : le travail de la reproduction) au travail salarié (c’est-à-dire : le travail de production), avec pour résultat d’exclure les femmes du travail salarié. Cette exclusion a concordé avec l’instauration de la famille nucléaire fondée sur la dépendance économique des femmes envers les hommes, et l’assujettissement des fonctions reproductives féminines à la reproduction de la puissance de travail, que renforçait une approche punitive du contrôle des naissances et de l’autonomie reproductive.

Comme l’indiquait Silvia Federici dans son ouvrage de référence Caliban et la sorcière (1998), l’accumulation primitive n’était pas seulement une accumulation des richesses et de la puissance de travail, mais une accumulation des différences et des divisions qui allaient déchirer les masses laborieuses en introduisant des hiérarchies de genre et de race parmi les exploités. Ainsi, la politisation du genre et de la sexualité est liée à la privatisation des ressources communes. Ces événements jumeaux mettront en marche une machine idéologique dont les dynamiques développeront une nouvelle forme de société persécutrice. L’altérisation des femmes n’est donc que la première d’une longue série.

Vu à travers ce prisme, Blutbad Parade9 (2014) est une mise en scène paradigmatique de cette scène primitive dans laquelle le « féminin », le « collectif », le « déviant », le « queer » et le « monstrueux » sont annihilés par la triangulation réunissant la masculinité, la puissance et la technologie, incarnée ici par l’armée de l’air française. Un fait réel – en 1916 le bombardement qui frappa la ville de Karlsruhe toucha un spectacle de cirque – devient dans le film de Curnier Jardin une allégorie de la mort du carnaval et de ses appétits débridés remplacés par celui bien plus vorace du capital et de l’empire. Les personnages de Curnier Jardin, inspirés d’Arlequin et de Polichinelle dans la commedia dell’arte, semblent sidérés, incapables de se reprendre. Des fragments de corps, comme un nez ou une main, poussent désormais sur les arbres. Dans ce monde de flux et de bouleversements, le dynamisme ne mène pas forcément à la révolution – le capital est déjà une force transgressive en soi dont la « normativité aberrante est définie par l’arbitraire » et dont la « stabilité n’est rien d’autre qu’un désordre sans cesse renégocié10 ». Le cirque et l’avant-garde, les codes de la subversion sont désormais eux-mêmes subvertis, détraqués, détruits. Que faire d’une vie dans laquelle l’absence de fiabilité et la pression exercées par des forces sociales incontrôlables sont la norme ?

Pauline Curnier Jardin, Cœurs de Silex, 2012. HD video et son, 40 minutes. © Pauline Curnier Jardin

...l’entraîneur raconte que la fille est son meilleur assassin.

Cœurs de Silex11 (2012) met justement en scène une bande de personnages malheureux : le vétéran de l’armée, la mère célibataire qui officie également en tant que guérisseuse de banlieue, l’adolescent délinquant, le nécromancien, un entraîneur qui tente d’enrôler la jeunesse locale dans son équipe d’assassins. Le vétéran est joué par le compagnon de Curnier Jardin – qui apparaît également dans Grotta Profunda sous les traits du garçon dans le cône de glace – et tous les autres acteurs sont des collaborateurs de longue date de l’artiste. Le projet rassemble plusieurs des fils qui traversent l’œuvre de l’artiste. Dans la séquence d’ouverture, l’entraîneur raconte que la fille est son meilleur assassin mais prévient qu’elle mange les gens. Le croyant sait que manger des gens est un acte odieux, un crime contre nature : les sorcières mangeaient de la chair humaine, elles étaient connues pour tuer et faire cuire des enfants pendant le sabbat des sorcières, tout comme les Africains et les sauvages du Nouveau Monde dont on sait le goût pour la chair humaine. On raconte que les juifs aussi tuaient des enfants chrétiens et utilisaient leur sang dans des rituels, par exemple pour la recette de la matsa de Pessah (le pain azyme). De nos jours, seuls les zombies semblent céder à ce genre de pratiques. La mère de la fille, bien qu’elle soit versée en sorcellerie, mange plutôt de la terre, tout comme le vétéran, même s’il préfère les bouts croustillants. Quant au nécromancien, il semble savoir que la terre est faite de gens (morts). À Noisy-le-Sec, une ville française violemment bombardée en 1944, les corps enterrés à peu de profondeur ne manquent pas. Dans Cœurs de Silex, même les vivants semblent dépourvus de vie, titubant sans but. Pour chaque personnage, l’objet du désir (le père absent, les ancêtres, la patrie) devient un attachement cruel, un obstacle ou une entrave au bien-être. La structure de leur antagonisme reflète celle des antagonismes sociaux. Le nécromancien est d’une nature douce, encline à des tendances animistes. La mère célibataire a une mentalité d’entrepreneur. Elle monte une start-up pour commercialiser les terres de la ville. Curnier Jardin appelle ce personnage la « connasse contemporaine ». Sa vie toute entière est orientée vers le haut, afin d’échapper à la banlieue dont l’horizontalité et l’immobilité contrastent avec la verticalité et l’hypermobilité des flux du capital.

Selon Ernesto De Martino, l’animisme, la superstition et l’envoûtement tentent de remédier au manque d’aide sociale et à la précarité de la vie. À une époque où les « infrastructures traditionnelles qui reproduisent la vie – au travail, dans l’intimité, politiquement – s’effondrent à une allure menaçante », les personnages de Curnier Jardin s’efforcent d’introduire des rituels dans leur existence, mais sans succès. Incapables de comprendre ce qu’« avoir une vie » signifie, ils restent attachés à « des vies qui ne fonctionnent pas », tout en cherchant à « maintenir leur position dans des mondes qui ne sont pas faits pour eux12. »

Les zombies – dénués de subjectivité ou de possibilité d’action individuelle – sont une allégorie des exclus, de ceux dont nous estimons que les vies ne valent pas d’être vécues. Ils expriment les angoisses de la classe moyenne qui voit ses conditions de vie se dégrader jusqu’à chuter vers un niveau de statut inférieur et la peur de futurs vides. Mais ils avertissent aussi d’un risque existentiel qui verrait « la présence individuelle disparaître en tant que centre de décision et de choix, noyée dans une négation qui touche la possibilité même de toute action culturelle13 ».

Comprise en ce sens, la banlieue est l’équivalent urbanistique du zombie. Comme l’explique le producteur et critique de film Olivier Marboeuf, la création de vastes zones où s’étalent les villes-dortoirs de banlieue reproduit la relation coloniale en excluant certaines caractéristiques démographiques de la ville et, par extension, de la vie publique – la vie culturelle, la vie sociale, la vie politique – qui s’y produit. La ville-dortoir est reliée au monde du travail, et à lui seul, par des voies de transport qui assurent que le cycle production/reproduction ne soit pas interrompu. Là, la question de la représentation rencontre le problème plus large de la visibilité, ou de son absence, et celle de la violence, non pas celle qui dépend de transgressions présumées, mais la violence complètement gratuite et structurelle14 qui situe le pauvre, souvent non blanc, hors du contrat social. On doit également à cette longue tradition de la souillure l’aspect poisseux qui colle aux sujets racialisés, aux femmes, aux zombies et aux masses prolétaires. La convergence entre les femmes et l’agitation des masses était un trope courant des discours conservateurs de la fin du siècle. Dans son ouvrage Psychologie des foules (1895), Gustave Le Bon abordait déjà la foule non pas comme un agent politique mais comme un sujet genré : impulsif, irrationnel, crédule, imprévisible. Sous le capitalisme, le collectif est par définition autoritaire. La révolte populaire n’énonce pas des revendications politiques car l’existence des masses rejoint celle de l’animal, en dehors de la politique et de l’histoire.

Pauline Curnier Jardin, The Resurrection Plot, 2015. Performance, 65 minutes. © Pauline Curnier Jardin (Photo: Paula Court)

Dans The Resurrection Plot15 (2015), Curnier Jardin met en scène ce que l’on pourrait appeler un « carnaval contre le capital » ou une somatique politique, en quelque sorte, mobilisant un casting de parias et de bizarreries, comme le peintre Giuseppe Arcimboldo, le céramiste Bernard Palissy et l’écrivain François Rabelais, afin de défaire l’hégémonie historique du sujet propriétaire, patriarcal qui s’empare du monde autour de lui, même lorsque cette prise de possession prend un tour transcendant, comme dans le cas d’un objet de connaissance ou de taxinomie. Comme le montre Terry Eagleton, le carnaval « implique surtout une pluralisation du corps et un transfert qui démantèlent son unité en fragments tout à coup mobiles et qui transgressent sans cesse leurs limites. Dans un moment de rassemblement, le corps individué est complètement ouvert au cadre social qui l’entoure, de sorte que ses orifices deviennent des espaces d’échange érotique avec un « extérieur » qui, d’une certaine manière, est toujours aussi un intérieur. Un matérialisme du corps éhonté et vulgaire – ventre, fesses, anus, organes génitaux – s’empare des politesses de la classe dominante16 ».

En invoquant à la fois les possibilités sémantiques et les métamorphoses matérielles, les danseurs androgynes de Curnier Jardin, avec leurs têtes gargantuesques et leurs bas en résille, dérogent à une notion du carnaval qui se constituerait uniquement en opposition avec la culture normative. L’artiste ouvre plutôt à nouveaux frais l’histoire marginalisée du corps sans volition, brouillant les frontières entre le relationnel et l’individuel, l’animal et le minéral, le libidinal et le liminal. Le projet a été développé de manière collective avec les performeurs avec lesquels elle travaille depuis quelques années.17

Une dernière chose, et non des moindres, Curnier Jardin oppose à l’esprit faustien, qui a fini par dominer le modernisme courant, une énergie protéenne qui cherche à s’élever et à se distinguer de ce qui est simplement humain. Le langage du dynamisme, de la discipline et de la vigueur – essentiel à l’idéologie de l’époque industrielle – a codifié les impératifs de la production visuelle : le mouvement vers l’abstraction est représenté comme ascendant, tourné vers le futur ; alors que la forme altérée ou métamorphique est assimilée à un mouvement dirigé vers le bas, vers la décadence et la dégénérescence. Au bout du compte, comme l’observe Fredric Jameson, ces abréviations de la représentation visuelle ou de la figuration en viendront à considérer la culture de masse comme « dégradée » par rapport au rejet de la visualité et aux convictions anti-figuratives des divers hauts-modernismes18. C’est pourquoi, sans doute, le canon du haut-modernisme que nous connaissons n’a pas repris les tropes visuels utilisés par les dadaïstes, les surréalistes et les expressionnistes allemands dans leurs expérimentations. Le rebut de l’esthétique est rempli d’arlequins et de sorcières, de bestiaires mis de côté et de divinités oubliées. Plutôt que de faire le récit d’une déviance sexuelle ou d’un comportement aberrant, nous pouvons interpréter le mélange où fusionnent le queer et le camp, le fantomatique et le grotesque propre au travail de Curnier Jardin comme une enquête sur ce qui constitue une déviance – tant artistique que politique.

Grotta Profunda, les humeurs du gouffre, 2011. Crédits : Distribution : Simon Fravega d’Amore, Mickaël Phelippeau, Maeva Cunci, Viviana Moin, Aude Lachaise, Walkind Rodriguez, Tobias Haberkorn / Costumes et décor : Rachel Garcia / Image : Alexis Kavyrchine / Montage : Damien Oliveres / Musique : Claire Vailler,Vincent Denieul, Déficits Des Années Antérieures, JADA, Olivier Lapert, J. Strauss. / Co-production : Le Printemps de Septembre, Maison Européenne de la Photographie, Caza d’oro, La Galerie de Noisy-le-Sec / Production exécutive : Dirty Business of Dreams / Durée : 30 minutes / Langue : français sous-titré anglais.

Terry Eagleton, « Capitalisme et forme », Revue Période, tiré de New Left Review 14, mars-avril 2002, traduit par de l’anglais par Thomas Voltzenlogel, http://revueperiode.net/capitalisme-et-forme/#identifier_0_2732.

Blaise Pascal, Pensées, opuscules et lettres, Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XVIIe siècle », 2010, p. 94.

Terry Eagleton, « Capitalisme et forme », art.cit.

Idem.

Viola Melon, Baiser Melocoton – a film in a goddess, 2013-14. Crédits : Distribution : Julia Propos, Clara Pichard / Caméra : Pauline Curnier Jardin / Montage : Margaux Parillaud / Son : Vincent Denieul / Durée : 10 mins / Langue : français et anglais.

Explosion Ma Baby, 2016. Crédits : Caméra : Pauline Curnier Jardin et Julien Hogert / Montage : Margaux Parillaud / Musique et son : Vincent Denieul / Tambour : Benjamin Colin / Co-production: Le Confort Moderne, Poitiers et the Rijksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam / Distribution : EYE Film Institut Netherlands / Durée: 8 minutes 27 secondes.

Tom Gunning, « The Transforming Image: The Roots of Animation in Metamorphosis and Motion », dans Pervasive Animation, Suzanne Buchan (éd.), Routledge, 2013, p. 55.

Blutbad Parade, 2014. Crédits : Distribution : Anne Chaniolleau, Nicolas Chardon, Simon Fravéga d’Amore, Chris Imler, Viola Thiele, et Christian Kell / Costumes et maquillage : Rachel Garcia / Image : Alexis Kavyrchine et Victor Zébo / Texte : Tobias Haberkorn et Pauline Curnier Jardin / Montage : Julien Gourbeix / Montage son : Vincent Denieul.

Terry Eagleton, « Capitalisme et forme », art. cit.

Cœurs de Silex, 2012. Crédits : Realisé par Pauline Curnier Jardin / Distribution : Simon Fravega d’Amore, Viviana Moin, Eric Abrouga, Mia Depret, Marguerite Vappereau et Tobias Haberkorn / Image : Pauline Curnier Jardin et Alexis Kavyrchine / Montage : Maéva Dayras / Son : Pierre Desprat / Production : La Galerie de Noisy-le-Sec / Durée : 40 minutes / Langues : français, allemand, espagnol, anglais.

Lauren Berlant, Cruel Optimism, Durham, NC, Duke University Press, 2011, p. 5.

Ernesto De Martino, Italie du Sud et magie, Paris, Gallimard, 1963, p. 96.

Voir Frank Wildersop, III, « Gramsci’s Black Marx: Whither the Slave in Civil Society? », Social Identities, Volume 9, numéro 2, 2003.

The Resurrection Plot, 2015, Commande de Performa 15. Crédits : Choréographie : Pauline Curnier Jardin en collaboration avec les performers Simon Fravéga d’Amore, Hélène Iratchet, Mikey Mahar et Viviana Moin / Costumes et décor : Rachel Garcia / Assistantes: Marjorie Potiron et Julia Stadelman / Musique : Claire Vailler, Mocke Depret, Vessel / Production : Lafayette Anticipations, Performa Biennal NYC / Durée : 65 minutes / Langues : anglais, italien, français.

Terry Eagleton, Walter Benjamin: Or Towards a Revolutionary Criticism, Verso, 2009.

C’est à partir de 2001 que, grâce à Judith Perron, professeure à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, Curnier Jardin étudie la pratique et l’histoire de la danse. Perron lui présente la scène de la danse contemporaine et les chorégraphes Latifa Laâbissi, Loïc Touzé, Catherine Contour, Jennifer Lacey, Antonia Livingstone et Antonia Baehr. Par ce même biais, elle rencontre Mickaël Phelippeau et le Club des 5, Bettina Atala et Grand Magasin, la conduisant à créer en collaboration avec Maeva Cunci, Aude Lachaise, Virginie Thomas et le cabaret dada-femelle Les Vraoums. La scénographe et chorégraphe Rachel Garcia est également une collaboratrice au long cours du travail de Pauline Curnier Jardin.

Fredric Jameson, « The Aesthetics of Singularity », New Left Review 92, mars-avril 2015.