Oreste : Dites-moi Mesdames, nous a-t-on donné la bonne direction ? Est-ce la bonne route ? Sommes-nous arrivés ?

Chœur : Où ? Que veux-tu ? (Électre, Sophocle)1.

Je m’attendais presque à ce qu’elles s’animent et se lèvent de leurs petits tabourets en carton pour m’accueillir en amie.

Lors de ma dernière visite à Paris, il y a un an, j’ai été frappée par un ensemble de cinq marionnettes sans tête. La série, intitulée TRISTZ INSTITUTT, était suspendue au plafond de la salle principale du Crédac et faisait partie de l’exposition collective J’aime le rose pâle et les femmes ingrates2. Pour cette exposition dont elle était la commissaire, Sarah Tritz avait conçu un accrochage idiosyncratique où certaines de ses pièces cohabitaient avec des œuvres d’artistes aux parcours variés, aussi bien des artistes contemporains en vue comme Maria Lassnig que de formidables «outsiders» comme Paul End. «L’INSTITUTT, c’est mon atelier où l’économie des moyens me permet une autonomie totale», expliquait-elle dans le texte de présentation.

Je voyais le travail de Tritz de près pour la première fois et ces maladroites petites figures suspendues m’ont aussitôt plu. C’était un sentiment très étrange : j’ai eu tout de suite envie de connaître leur nom. Il ne s’agissait pas tant de lire le titre de la pièce sur le plan de l’exposition mais de les appeler par leur nom, comme si elles pouvaient prendre la parole et se présenter. Sur les pulls à col roulé cousus à la main de couleurs pastel de certaines marionnettes figuraient des notes manuscrites à peine lisibles tandis que d’autres portaient en pendentif des versions miniatures des œuvres présentées dans l’exposition, comme des porte-bonheur. Je m’attendais presque à ce qu’elles s’animent et se lèvent de leurs petits tabourets en carton pour m’accueillir en amie. Mais elles étaient trop fatiguées ou trop renfermées sur elles-mêmes pour jouer les hôtes. «Allez regarder par vous-même», semblaient marmonner leurs bouches absentes, et j’ai humblement suivi leur conseil.

L’imagination de Tritz, et son implication, imprégnait toute l’exposition. «Madame Bovary, c’est moi», a dit Flaubert dans une célèbre formule. Avec cette idée en tête, je me suis promenée en quête d’indices non verbaux sur l’artiste dont je comptais faire le portrait dans ce texte. J’ai pris plaisir à penser aux fils qui reliaient ces œuvres et j’ai essayé de deviner lesquelles Tritz avaient réalisées. Tout en déambulant dans l’espace, je me suis rendu compte que mon approche ludique était en accord avec son indifférence des affinités conventionnelles. S’il y a un récit dans l’exposition, il apparaît par bribes, sans perception d’une continuité. Il n’y a pas de phrases. Quelque chose a lieu ici, puis là, et ainsi de suite, et ensemble les œuvres créent une atmosphère plutôt qu’une intrigue. Comme cela est souvent le cas dans son travail, les stratégies de rapprochement de Tritz recherchent l’enchevêtrement des plaisirs érotique et cognitif. L’association de Me Princess (2008-2013) de Liz Craft et de Pulpe Espace (2017) de Tritz, par exemple, est de la joie à l’état pur, les pièces donnent l’impression d’être des partenaires de longue date. De la loufoque figure rose pâle de Craft, modelée à la main, se dégage une sensualité brute difficile à expliquer que met en lumière l’émail brillant de la pièce murale de Tritz, à la manière d’un insolent miroir grossissant.

Quelques mois après ma visite au Crédac, je devais rendre visite à l’artiste dans son atelier, mais – comme tous les rendez-vous programmés pendant la pandémie de Covid-19 – cette rencontre a pris la forme d’une conversation en ligne et de longs échanges par mail. Alors que nous discutions, je ne pouvais pas m’empêcher d’associer la «version portrait» de l’artiste sur mon écran aux volumineux corps sans tête que j’avais physiquement rencontrés à Ivry-sur-Seine, comme dans un jeu de cadavre exquis. Pendant notre conversation, Tritz portait un gros casque audio bleu métallique et une queue de cheval haute, son allure décontractée et presque caricaturale était environnée de bouts de papier et de photos fixés par des aimants. Je ne savais pas s’il s’agissait de croquis de projets, de références ou de griffonnages réalisés par son jeune fils ; peut-être tout cela en même temps. De mon point de vue éloigné, il semble que son univers personnel et son travail s’influencent mutuellement, non pas en un sens strictement biographique mais de manière visuelle et affective. La situation était étrange, je ne pouvais pas rencontrer Tritz en personne mais j’avais développé un lien émotionnel bizarre avec ses œuvres que j’avais vues en direct, ce qui me laissait une perception désynchronisée de sa pratique dans laquelle toutes les frontières entre présence en ligne et présence physique, créatrice et créature, intimité et gêne, espace et temps se retrouvaient tout à coup brouillées. Tout se passait comme si j’étais moi-même devenue une des résidents du Tristz Institutt.

Amitiés avec bénéfices

Cette perception mouvante du réel me rappelle les Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello. Dans cette pièce des débuts du modernisme, le dramaturge italien décrit une situation inquiétante dans laquelle, en tant qu’auteur, il se retrouve confronté à un groupe de personnages mécontents – une famille de six personnes – et à leurs malheurs. La pièce se déploie à partir de la rencontre entre la famille, une équipe d’acteurs et un metteur en scène dans une salle de répétition. Dans la préface à l’édition de 1921 de cette saga métalinguistique, Pirandello affirme qu’il est incapable d’expliquer pourquoi ces personnages lui sont apparus ni comment ils sont «nés», il sait seulement qu’ils avaient une folle envie d’exister et qu’ils ont vu en lui celui qui pourrait exaucer leur souhait. Au lieu de façonner les caractères des personnages en fonction de récits préexistants ou dans un but allégorique, Pirandello s’est retrouvé face à un renversement hiérarchique quand la famille est apparue : cette fois, les personnages ont construit la pièce et non l’inverse, et cette situation imprévue ne lui a pas laissé d’autre choix que de les mettre en scène et d’attendre la suite. Pour entrer dans les détails de ces circonstances difficiles, Pirandello évoque «une petite servante des plus délurées» avec laquelle il dit entretenir une relation longue et douce-amère: l’Imagination.

À l’instar des membres de la famille que sa servante fantasque fait paraître devant Pirandello, les figures anthropomorphes de Sarah Tritz n’ont pas besoin d’un support narratif pour se tenir immobiles. Je dirais d’ailleurs qu’elle est une sculptrice de personnages plutôt qu’une dramaturge. Contrairement à Pirandello, Tritz semble toujours en bons termes avec Madame Imagination, car elle n’essaye pas de l’emprisonner ou de la dompter. Elles entretiennent plutôt une «amitié avec bénéfices» qui navigue facilement entre les grossièretés et les banalités sans prendre ombrage des bouleversements émotionnels qui sont le lot commun des quêtes existentielles ou, en d’autres termes, du casse-tête opposant fiction et vie réelle qui hante les participants de la pièce italienne. Au contraire, Tritz s’intéresse à la platitude, à des personnages unidimensionnels qui sont ce qu’ils sont, ce qui produit un délicieux paradoxe quand nous parlons de sculpture. L’humour direct qui la caractérise et son style pince-sans-rire sont particulièrement visibles dans ses figures les plus cartoonesques comme Emoticon (2015), le smiley court sur pattes et pas si heureux, ou la tête coupée et les jambes de Sluggo (2015) que Sarah a empruntées à une bande dessinée américaine des années 1930 et légèrement modifiées pour son exposition personnelle à la Fondation d’entreprise Ricard, en 2015.

La généalogie de Sluggo remonte à ce que la commissaire Claire Moulène a appelé «les invités mystères3» de la pratique de Sarah, faisant allusion à la myriade de références et aux marqueurs culturels de l’histoire de l’art qui offrent souvent un point de départ pour de nouvelles œuvres, ou qui permettent de sortir d’impasses formelles, comme l’explique l’artiste. J’ai ensuite découvert que les marionnettes du Tristz Institutt avaient des surnoms : Nicole, Ode, CATHY, JILL et Rainn-Gene4, confirmant ce que je pensais depuis le début, à savoir qu’elles ne portaient pas tant des titres d’œuvre que des noms de baptême. Alors que bon nombre des précédentes pièces de Tritz ont des parrains ou marraines célèbres et un lestage culturel, les marionnettes ne comptent que sur elles-mêmes. Les phrases ne les saisissent pas, les théories ne les tiennent pas, elles n’ont aucune utilité pratique. Comme les personnages de Pirandello, les résidents de l’Institutt sont pris au piège du temps parallèle de l’atelier et de leurs propres pensées.

...une action banale qui devient ici politique dans la mesure où elle détermine l’accès aux corps et entre les corps.

Les figures que réalise Sarah Tritz depuis deux ans ont des traits plus simples tout en étant plus énigmatiques. Leur présence nonchalante et repliée sur elle-même dans les salles de l’exposition compense l’absence d’intrigue ; leurs titres – ou noms – sont les seuls indices disponibles. Elle (2019), par exemple, un buste de femme sans visage en bois qui ressemble à un coffret, renferme un secret. Elle est à la fois un prénom en anglais et un pronom personnel en français. On trouve une petite poignée derrière sa tête. Pour accéder au contenu d’Elle, le public doit prendre le risque de regarder à l’intérieur, aucune autorisation officielle ne permet d’«activer l’œuvre». Je l’ai fait. En l’ouvrant, j’ai eu l’impression d’être entraînée trop près et d’être moi-même à découvert, pire encore, c’était comme surprendre ses parents en train de faire l’amour. Cette transgression rapide m’a laissé le temps d’apercevoir le dessin grossier d’un couple en pleine copulation vivant dans cette grosse tête en bois. Le duo avait l’air raide et schématique comme s’il était engagé dans un rapport sexuel perpétuel. Un griffonnage enfantin soulignait leurs corps : MIAMAIMIAM – la plus savoureuse des onomatopées – conférant au dessin une frontalité oppressante et vertigineuse. Pour un esprit légèrement mal tourné, la simple association des mots elle + coffret + poignée secrète suffirait à créer une atmosphère mystérieusement sensuelle, mais Tritz ne laisse aucune place aux préliminaires. L’ambiance de flirt que dégage Elle s’évanouit dès qu’on actionne la poignée, comme si on allumait une lampe fluorescente blanche sur une piste de danse sombre et moite. L’œuvre est effectivement un contenant fait pour être ouvert et fermé – une action banale qui devient ici politique dans la mesure où elle détermine l’accès aux corps et entre les corps. J’hésite à employer le terme de pénétration, mais Tritz elle-même l’utilise, s’écartant de l’herméneutique de l’érotisme quand elle parle de l’indiscutable présence sexuelle de son travail : «Je suis convaincue qu’il existe un lien entre apprendre à écrire en capitales et l’origine de l’érotisme chez les enfants. C’est prendre possession de l’écriture puis du langage comme on prend possession du corps de quelqu’un d’autre ou du plaisir d’autrui5», dit Tritz. Ses maigres moyens de production et l’approche crue qu’elle met en œuvre dans certaines de ses pièces les plus récentes se confrontent à la libido la plus primitive, situant son travail dans l’écart entre un babillage et un mot identifiable.

Briécologie appliquée ou le langage est un virus (informatique)6

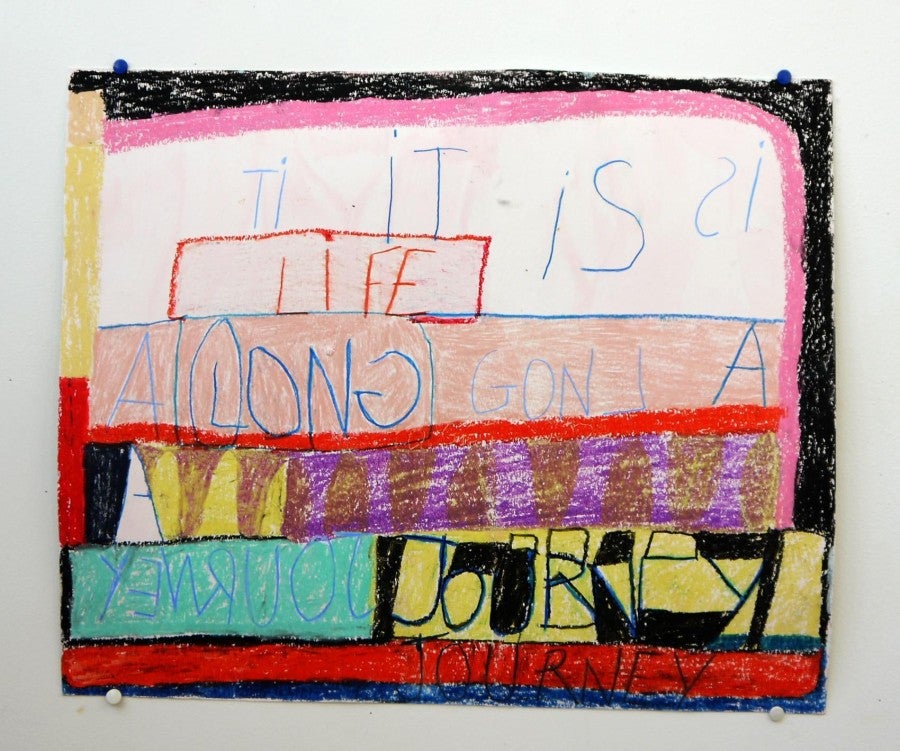

Le langage et le désir s’avèrent former un mélange compliqué quand on en vient aux interactions humaines. Les gens s’abritent sans cesse sous la protection de leur langage limité, et leur monde s’écrit sur les faces intérieures de ces abris7. Le désir, en revanche, ouvre des chemins multiples et ambigus vers la compréhension et le malentendu. Ajoutez une dose de maladresse à cette pagaille et vous obtenez la série des Theater Computer (2019). Réalisés avec des restes d’emballages en carton découpés et des griffonnages – la «briécologie» dont parle Tritz – ces juxtapositions anti-technologiques déplacent des choix esthétiques du jardin d’enfants vers un commentaire social acide. Les écrans de carton sont «allumés», «jouant» une boucle sans fin de contenu explicite inattendu, comme laissé là par un pervers quelconque qui aurait oublié de se déconnecter d’un ordinateur public. Un de ces ordinateurs donne à voir une part de pizza habilement positionnée pour se fondre dans un entrejambe dénudé qui conduit au titre valise prescriptif de la pièce : Pizsex Lèche (2019). Pizza-plus-sexe-plus-lèche égale un assouvissement accéléré, point final. Les claviers de Tritz n’ont pas assez de caractères pour structurer des phrases intelligibles ou pour lancer un moteur de recherche qui nous mènerait vers la vaste planète facilement accessible de la pornographie en ligne. Il nous est impossible d’agir sur le contenu que nous fournit l’artiste, comme la télévision dans les années 1990. Le changement de rythme provoqué par la communication/interaction en ligne a eu un impact majeur sur la façon dont nous communiquons, dont nous percevons la réalité et le monde physique. Être en ligne, c’est s’immerger dans un défilement infini de contenu, un continuum sans catharsis, et fabriquer – et contrôler – un personnage, quel que soit son degré de ressemblance avec son moi «dans la vie réelle».

J’ai l’étrange sentiment que les ordinateurs anti-utilitaires et dysfonctionnels de Tritz contiennent le code crypté vers quelque chose d’inquiétant et de terriblement sérieux : le futur.

Comme je l’ai déjà dit, Sarah Tritz est une sculptrice de personnages, pas d’avatars. Sa présence et son implication – plus subliminales dans d’autres travaux – occupent le premier plan de la série des Theater Computer. Les corps nus et fragmentés que nous voyons s’avèrent être des photos crues faites maison des parties les plus intimes de l’artiste qui brouille délibérément les rôles de l’exhibitionniste et du voyeur, ou du consommateur et du producteur de contenu visuel. Ce qui compte ici, c’est la boîte, l’ordinateur tout entier, il n’y a pas de hiérarchie entre sa propre image, le contenu approprié et les emballages en carton découpés.

«Fiction ! Réalité ! Allez tous au diable ! Lumières ! Lumières !8», crie le metteur en scène aux personnages et aux acteurs, tous réunis sur la scène dans les dernières pages de la pièce de Pirandello. À une époque où dix milliards de doigts inquiets sont en train de tâtonner, de taper des messages WhatsApp, de prendre des selfies et de twitter leurs pensées, l’obsession de l’auteur pour la fabrique de l’identité et de la personnalité, les points de vue multiples et la relativité de la vérité est tout à fait d’actualité. En d’autres termes : nous comprenons de moins en moins les mécanismes du monde au fur et à mesure que ces puissantes technologies contrôlent de plus en plus nos vies quotidiennes et notre propre psychologie. Y a-t-il une issue ? Des lumières à allumer ? J’ai l’étrange sentiment que les ordinateurs anti-utilitaires et dysfonctionnels de Tritz contiennent le code crypté vers quelque chose d’inquiétant et de terriblement sérieux : le futur.

«Mon intention est de parler de formes métamorphosées/ En corps nouveaux»9

Quand j’ai fait la rencontre numérique de Sarah Tritz il y a quelques mois, elle m’a parlé des dessins sur lesquels elle travaillait pendant qu’elle se confinait avec sa famille, et plus particulièrement des «vestes» (My Jacket #1 YOU/UOY et My Jacket #2 My Nose/Your Nose, 2020). Comme les plus récentes expérimentations de Tritz en «briécologie» – c’est-à-dire la série des Theater Computer ou Le Train Rouge (2019) –, les vestes dégagent une impression de DIY excentrique mais elles ne sont en aucun cas naïves. Au moment où nous nous sommes parlé, Tritz collectionnait toutes sortes d’emballages et de fournitures qui lui passaient entre les mains. Dans les vêtements réalisés par l’artiste (qui renvoient aussi aux petits costumes des résidents du Tristz Institutt), les souvenirs et les références personnelles sont comme des bouts récupérés dans la déchiqueteuse – avec les restes de carton et les pièces de tissus – que réagencerait une maison de couture folle. Je me souviens que quand Sarah m’a montré son travail en cours à travers l’écran je portais un pantalon de pyjama en flanelle – comme je le faisais sans discernement depuis bien trop longtemps – et le jeu du cadavre exquis a tout à coup refait surface dans ma tête. Cette fois, je ne pouvais pas m’empêcher d’associer mentalement ma tenue de maison terne et quelque peu embarrassante avec les fabuleuses vestes en papiers découpés qu’elle me montrait. Ce drôle de passe-temps m’a conduite tout droit vers un défilé de Rei Kawabuko. La célèbre styliste japonaise m’a toujours fascinée. Son approche de la confection de vêtements est née d’une réflexion insistante sur ce que signifie être une femme dans le monde plutôt qu’en suivant une tendance de mode. Comme pour les vestes de Tritz, savoir s’il est possible de porter les vêtements du défilé de Kawabuko n’est pas la question. Depuis quatre décennies, la styliste suit une sorte de beauté qui ne se soumet pas aux clichés de la sexualité, du bon goût et d’autres normes fabriquées. Les pulls espiègles de Kawabuko, trop grands et en lambeaux, inspirés du concept bouddhiste wabi-sabi10, et les accoutrements lumps and bumps (si on pense à sa collection emblématique Body Meets Dress, Dress Meets Body et aux costumes pour Scenario de Merce Cunningham, tous deux de 1997) existent dans et entre les dualités – que ce soit le soi et l’autre, l’objet et le sujet, l’art et la mode, l’Orient et l’Occident.

...toutes les œuvres de Tritz partagent un sens de l’humour brutal et une approche souvent cruelle du corporel et de ses représentations.

Depuis les débuts de sa carrière professionnelle il y a quinze ans, Sarah Tritz joue avec des points de vue multiples, une myriade de références et défend le caractère hybride de son travail. Suivant une voie proche de celle adoptée par Kawabuko pour façonner ses «corps-récits», Tritz associe parfois des matériaux et des techniques sophistiqués et complexes qui nécessitent une assistance extérieure, comme le bronze et l’aluminium structuré, avec d’autres matériaux d’origine plus modeste et faciles à manipuler, comme le carton et les marqueurs multicolores. Quels que soient leur taille, le médium et la complexité de leur réalisation, toutes les œuvres de Tritz partagent un sens de l’humour brutal et une approche souvent cruelle du corporel et de ses représentations. Depuis des années, elle cherche – dans son travail et celui des autres – les nombreuses réponses possibles à la question de savoir ce qu’est un corps et ce dont il est capable. Dans l’univers de Tritz, ce qui ressemble au premier abord à de la simple débrouillardise ou au produit d’une spontanéité autodidacte est souvent le résultat de son répertoire éclectique trié sur le volet et assemblé avec audace, depuis ses souvenirs d’enfance dans la banlieue parisienne jusqu’à des éléments issus de l’art et du design. L’éventail de ses sources va des meubles Art déco (pour une pièce comme Mon Buffet, 2019) à la typographie de Jannis Kounellis (auquel fait référence Notte, 2017), en passant par les trésors des tombes égyptiennes, les poignées de bronze aux formes féminines des années 1930 du musée d’Art moderne de Paris et son expérience d’enseignement à l’École nationale supérieure des arts décoratifs.

Si Tritz est invariablement frontale dans sa pratique, elle ne cherche pas à convaincre les spectateurs de suspendre leur incrédulité mais elle introduit plutôt une certaine rêverie dans la vie quotidienne. Chaque personnage créé par Tritz est à la fois un commentaire plus ou moins explicite de la réalité et une projection de qui elle veut être à un moment donné. Dorothée (2014), par exemple, personnifie d’une certaine manière la friction entre le passé bourgeois glamour de Paris et la réalité souvent brutale de sa version multiculturelle contemporaine. Selon les mots de Tritz, Dorothée est une jeune femme avec les cheveux en bataille qui aime les colliers. Elle est sans abri mais se tient fière sur un socle chic en chêne et plexiglas coloré. Réalisée avec un vase en porcelaine décoré de peintures, de colliers et de cheveux blonds emmêlés attachés avec du fil de laiton, Dorothée pourrait être une aristocrate et une anarchiste, quelqu’un qui a perdu son argent et sa liberté mais qui n’a pas perdu sa noblesse.

Dès que quelqu’un glisse son bras à travers les emmanchures inexistantes d’un vêtement de Rei Kawabuko, il ou elle marche main dans la main avec la personne qui l’a créé. De la même manière, les sculptures personnages de Tritz incarnent un sentiment fugace d’intimité partagée entre le regardeur et l’autrice, leur matérialité modeste et leur présence affirmée sont à la fois accueillantes et traîtres. On ne peut pas porter ces vêtements et voir ces œuvres puis marcher de la même manière, ils vous font prendre conscience de votre propre corps et de la place qu’il occupe dans l’espace public. Comme Dorothée ou Paris, nous avons tous plusieurs versions de nous-mêmes mais certaines choses ne changent jamais. On peut décider d’être une anarchiste, jamais d’être une aristocrate.

Le corps comme un récipient fêlé

Tandis que nous discutions de la question insondable que j’ai mentionnée plus haut, savoir ce qu’est un corps et ce dont il est capable, Tritz a évoqué le travail de Barbara Hammer. L’approche pionnière du corps queer que propose l’artiste américaine dans les films érotiques expérimentaux qu’elle a réalisés au cours des années 1970 est remarquable, comme le signale Hammer elle-même : « J’ai eu la chance quand j’ai réalisé Dyketactics (1974) de ne pas me rendre compte que c’était le premier film lesbien réalisé par une lesbienne11. J’ai simplement explosé et laissé mon énergie me porter dans mon travail. » Le film se servait d’enregistrements de femmes nues dans les bois de Caroline du Nord et de l’artiste en train de faire l’amour avec une amie pour créer un collage audiovisuel frénétique à plusieurs niveaux. Regarder les films de Hammer est comme suivre l’enchaînement d’une gymnaste, et cela pourrait valoir pour les collages et les dessins de Tritz qui sont guidés par sa propre vitalité. Elle fait sauter en l’air et voltiger matériaux et idées puis épingle chaque réception. Les deux artistes mettent à nu le mode opératoire de leur pratique dans laquelle le langage conceptuel fait ressortir le biographique et où une imagerie enchevêtrée empruntée à de multiples sources se déploie en ébats sensuels – plus ou moins explicites. La pratique de Sarah Tritz rejoint également celle de Hammer quand elle interroge la relation entre la sexualité brute et les origines du langage. La façon dont Hammer décrit son énergie personnelle comme impulsion du travail me semble parfaite pour entrer dans les sauvages œuvres en papier de Tritz, lesquelles sont le résultat extrême d’une pratique d’atelier minutieuse associée à une forte dose d’agilité mentale et d’improvisation. Revisiter un travail comme celui de Hammer – et de Rei Kawabuko – en parallèle de la pratique récente de Tritz rappelle fort à propos que le corps lui-même et les conventions sociales qui l’entourent sont quelque chose d’inabouti et d’ouvert au changement. Ces trois femmes – de générations et contextes différents – interrogent en définitive les notions liées à ce qui est sexuellement attirant et à ce qui est grotesque, en particulier au sein de l’imposant vocabulaire occidental et son corollaire.

Dans le deuxième acte de la pièce de Pirandello mentionnée plus haut, l’un des personnages, le Père, lance un débat passionné sur l’usage plein de bon sens du mot «illusion» qui en fait l’opposé vulgaire de ce qu’on perçoit comme la réalité. Il affirme que la réalité des hommes est fugace, toujours prête à se révéler comme une illusion, alors que la réalité du personnage reste fixée dans la réalité intemporelle de l’art. Sarah Tritz m’a confié que si les marionnettes du Tristz Institutt n’ont pas de tête c’est parce qu’elle ne voyait pas comment les faire, elle les a simplement laissées sans tête. J’aime beaucoup l’idée de ne pas essayer d’attacher une tête au cou de quelqu’un. En même temps, je crois aussi que les têtes peuvent être remplacées et modifiées. J’ai l’impression que c’est exactement là où nous sommes maintenant, tous piégés dans des limbes plus étranges que la fiction et, comme les six de Pirandello, confrontés à des niveaux de récits contradictoires, tout en ressentant le trac et un besoin maladif de rebondissement.

Sophocle, Electre, traduit par Anne Carson, Oxford University Press, 2001, p. 146.

J’aime le rose pâle et les femmes ingrates, Centre d’Art Contemporain d’Ivry – Le Crédac, Ivry-sur-Seine, France, 12 août-15 septembre 2019.

Claire Moulène, Diabolo mâche un chewing-gum sous la pluie et pense au cul, texte de présentation pour la Fondation d’entreprise Ricard, 2015.

Les noms des marionnettes font référence à des personnes: Cathy pour Cathy Wilkes; Nicole pour Nicole Eisenman; Rainn-Gene est une contraction de Gene Kelly et Singin ‘in the Rain.

Conversation avec l’autrice, avril 2020.

Le titre de ce chapitre fait référence à la chanson de Laurie Anderson « Language is a Virus », 1986 et le terme «Briecologie» est un néologisme mêlant bricolage et écologie.

Franco ¨Bifo¨ Berardi, « Breathing: Chaos and Poetry », Semiotext(e), 2018, p. 48.

Luigi Pirandello, «Six personnage en quête d’auteur», dans Théâtre de Pirandello, vol. 1, Paris, Gallimard, 1950, p. 74.

Première ligne des Métamorphoses d’Ovide, Livre 1, que Sarah Tritz cite dans une interview avec Sandra Patron et Franck Balland dans Sarah Tritz, Les Presses du réel, 2016.

Wabi-sabi est un concept esthétique traditionnel lié à la philosophie bouddhiste zen qui accueille l’imperfection et cherche la beauté dans chaque aspect de la faillibilité.

Extrait de «An Interview with Barbara Hammer», Wide Angle 20.1, 1998, p. 64-93. Consulté sur barbarahammer.com/wp-content/uploads/2019/11/Kate-Haug_An-Interview-with-Barbara-Hammer-1998.pdf