1.

De nombreux dessins , sculptures et installations de Tatiana Trouvé semblent se tenir en équilibre entre élégance et contrainte. Immersifs, même quand ils nous tiennent à distance et ne nous laissent pas entrer, les espaces qu’elle crée ont quelque chose de troublant qui donne l’impression de nous situer dans un moment déjà passé. Ces pièces sont traversées de réflexions sur le temps, l’espace et la mémoire, ouvrant des zones de perception interstitielles où s’effondrent les notions d’intérieur et d’extérieur, le personnel et l’universel, la réalité et la fiction, les rêves et la vie éveillée. Ce n’est donc pas une surprise si mes rencontres avec Tatiana Trouvé semblent toujours avoir lieu dans des circonstances exceptionnelles. Lors de notre première rencontre à son atelier de Montreuil, en 2018, un très vif mal de gorge m’avait forcée à poser les questions les plus simples et directes possible pour éviter de devoir trop parler. Nous nous rencontrons à nouveau deux ans plus tard, cette fois par écrans interposés, au beau milieu d’une pandémie mondiale. Au moment de notre rendez-vous virtuel en mai 2020, la manie de désinfecter ses courses était derrière nous mais la vie n’avait certainement pas retrouvé son cours normal. Les informations fluctuaient tous les jours et, à peine un article ou une déclaration était-il devenu viral qu’il était déjà discrédité, comme, sur YouTube, les exhortations de ce «docteur» américain qui encourageait à rincer nos tomates dans de l’eau de Javel. C’est dans ce contexte que je me suis retrouvée en train de cliquer sur des dizaines de fichiers en haute résolution des dessins les plus récents de Tatiana Trouvé tout en discutant avec elle sur Whereby.

...l’approche que déploie Trouvé pour chaque dessin répond à une logique intuitive.

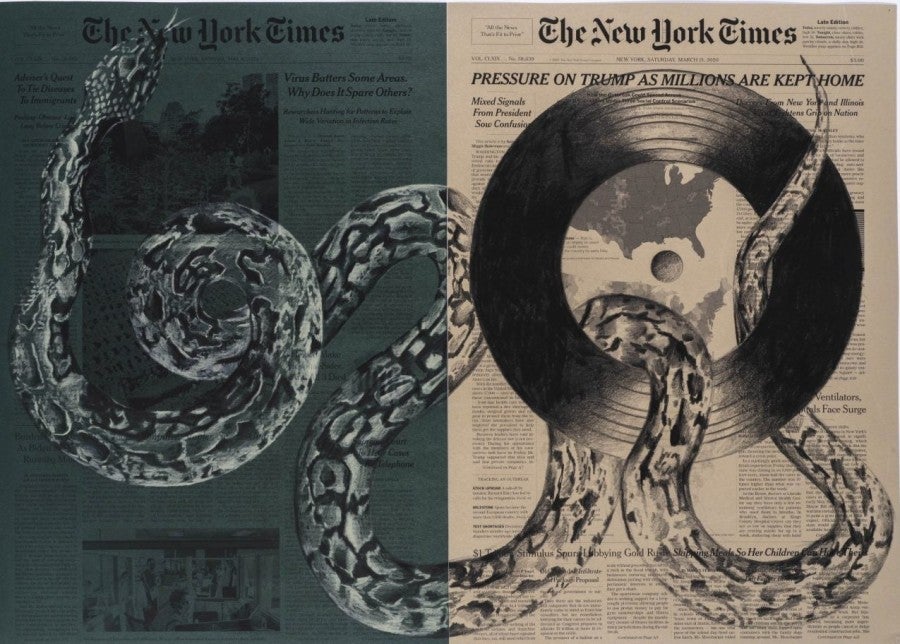

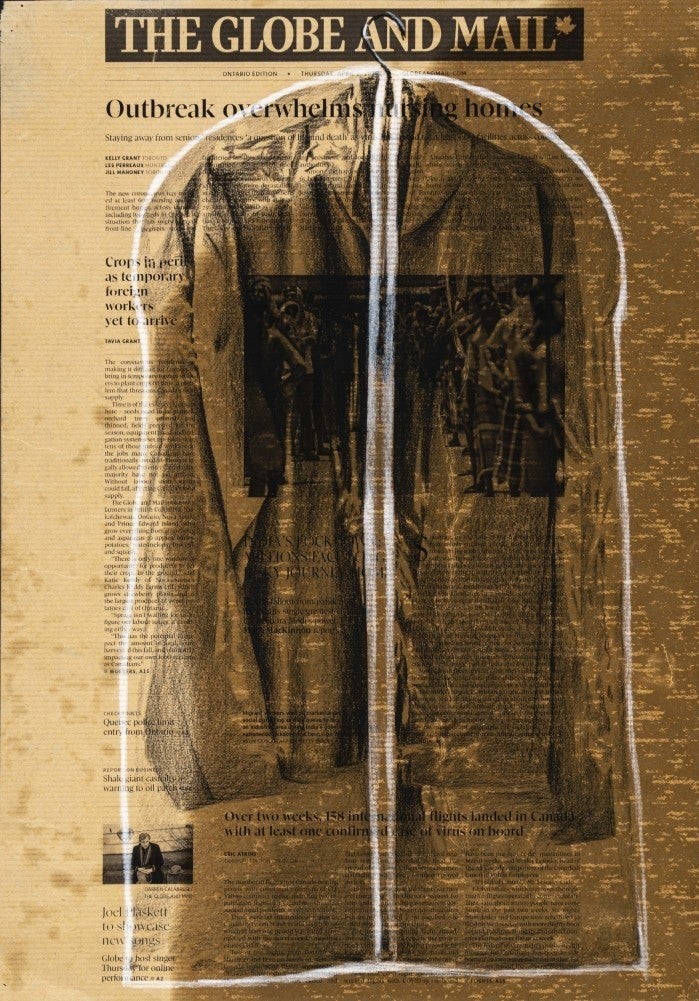

Confinée dans sa maison à Montreuil, Trouvé a réalisé quarante dessins sur les unes de journaux internationaux de plusieurs pays gravement touchés par la pandémie. Elle a commencé à produire un dessin par jour la veille du confinement officiel et a arrêté quarante jours plus tard, même si le pays était encore confiné. Dans le premier fichier que j’ai ouvert, un dessin s’étend sur les unes du New York Times et du South China Morning Post. Chaque journal adopte un ton résolument différent, le New York Times faisant écho à l’inquiétude croissante concernant le pic du virus alors que le South China Morning Post traite de questions liées à l’impact social de la Covid-19 et des manières d’intégrer la distanciation sociale dans les gestes de la vie quotidienne. Parmi les photographies et les titres répondant à deux points très différents sur l’arc de la propagation du virus, Trouvé avait rendu au fusain un espace de repos isolé : un grand lit avec une couette molletonnée et des rideaux qui pendent du plafond jusqu’au sol. Il y a quelque chose de sinistre dans le confort et l’élégance que propose cet intérieur minimaliste, en particulier à la lumière des titres qui l’entourent. À certains endroits de la composition, son dessin semble se prolonger jusque dans les photographies du journal, créant un espace proche de l’illusion, alors que dans d’autres photographies des travailleurs de la santé en combinaison Hazmat ou des jeunes masqués préparant des colis de ravitaillement créent une rupture dans l’espace intérieur désert et troublant dessiné par Trouvé.

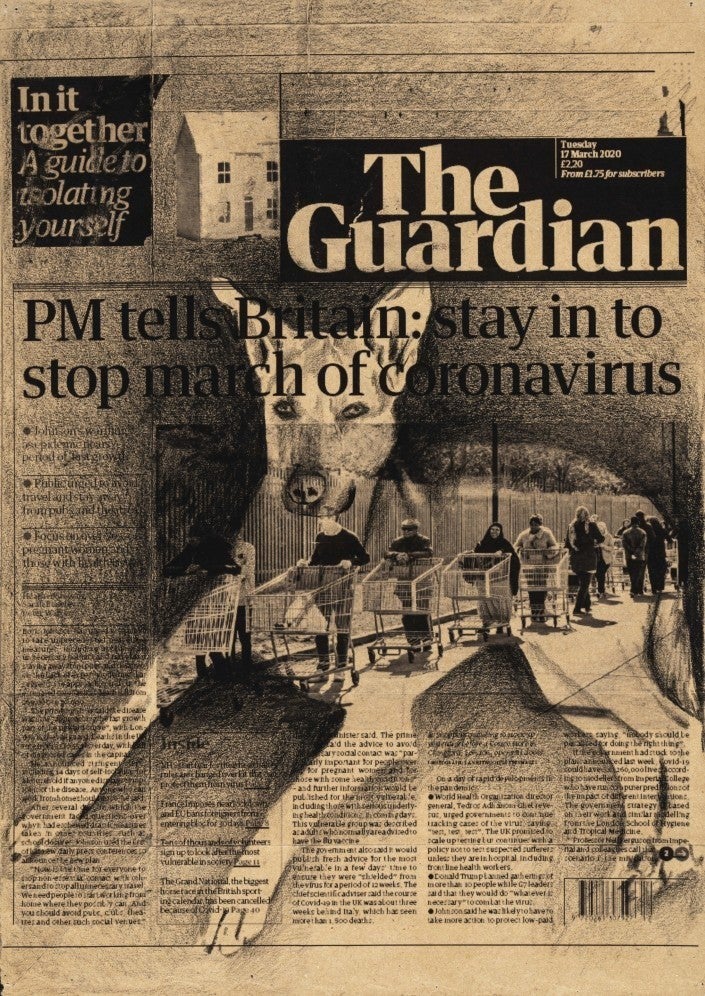

La série a une qualité insaisissable, proche du journal intime ; l’approche que déploie Trouvé pour chaque dessin répond à une logique intuitive. Certaines œuvres, comme un dessin abstrait représentant des boucles d’anneaux de tuyaux noirs et blancs qui se tordent et s’enroulent autour des images du New York Times et du Soir, semblent répondre directement au contenu du journal, comme pour indiquer la façon dont la pandémie met au premier plan notre intrication biologique, environnementale et politique mutuelle, alors que d’autres, comme une copie du Guardian du 17 mars ou de La República du 23 avril, offrent des aperçus de la vie quotidienne de Trouvé dans son atelier qu’elle partage avec son chien Lulu et des œuvres qui s’y trouvent.

Trouvé propose une description relativement simple de la série. Dessiner sur des journaux internationaux, me dit-elle, était une manière de voyager autour du monde sans quitter les murs de son atelier. Comme elle ne pouvait pas acheter les éditions papier de la plupart de ces journaux à Paris, elle a imprimé les unes des versions numériques sur du papier A3 et dessiné dessus. Bien entendu, ce geste s’inscrit dans une longue lignée d’artistes qui ont travaillé avec l’actualité, depuis des projets à l’objectif résolument politique comme Crisis (Act of War: Cuba) de Robert Morris, en 1962, qui recouvrait la première page du New York Mirror de peinture grise pour protester contre la politique de la guerre froide, jusqu’à des projets plus abstraits comme le poème énigmatique de Lorraine O’Grady, en 1977, inspiré d’une année de unes du Sunday New York Times, ou encore comme les tissages que réalisait Laurie Anderson à partir d’éditions du New York Times et du China Times entre 1971 et 1979. L’attrait récent de Trouvé pour les journaux souligne à la fois la temporalité de l’édition papier et sa fragilité – menacée non seulement par le déclin de l’imprimé mais aussi par la prolifération des fausses informations à une époque de «post-vérité». Face à la circulation accélérée et aux transformations de l’information, surtout quand il s’agit de suivre la piste d’une pandémie internationale, un journal imprimé risque aujourd’hui d’être dépassé avant même d’avoir atteint les kiosques. Ces dessins récents forment donc une capsule temporelle qui fusionne la version officielle d’un récit public à un moment précis avec des réflexions privées, hermétiques dessinées à peu près au même moment, produisant un espace onirique, parfois cauchemardesque, où coexistent et se superposent des temps et des lieux différents.

On pourrait esquisser une myriade de passages et de croisements thématiques, esthétiques et conceptuels à travers les trois décennies de la pratique de Tatiana Trouvé et les projets produits ces dernières années. Mais il vaut sans doute la peine de s’attarder sur la notion de passage, un terme que j’ai délibérément choisi par rapport à son travail car il met en jeu une triangulation unique entre l’action, l’espace et l’affect. Le passage évoque un élément architectural qui relie deux espaces différents, ainsi que «l’action ou processus qui consiste à passer d’un lieu, d’une condition, d’un état à un autre1». Il renvoie aussi aux rites de passage – des événements formateurs qui marquent le mouvement depuis un état d’existence vers un autre – et le passage du temps : ses différents registres, les manières de le passer, son défilé rapide ou son immobilité, sa matérialité, son absence, sa dynamique, sa dimension insaisissable, sa valeur. Trouvé voit ses sculptures comme «des voyageurs qui traversent l’espace et le temps2» et, de fait, au fil des trente années de sa carrière se déploie une préoccupation, comme je l’expliquerai dans ce texte, pour des questions liées à la dérive, à l’errance, à la cartographie – mais aussi les états mentaux qu’on leur associe et qui expriment des manières d’être au monde. Je voudrais montrer que cette dérive et ces passages à l’œuvre dans son travail ne sont pas de simples formes de voyage et de circulation, mais qu’ils désignent aussi le mouvement entre l’intérieur, les espaces mentaux et le monde par-delà ses frontières. En retraçant ces mouvements, Trouvé façonne une nouvelle forme d’espace : un espace de devenir, un espace de latence, un espace de possibilité.

2.

Née à Cosenza en Italie d’une mère italienne et d’un père français, Trouvé a passé son enfance en Italie et son adolescence au Sénégal où son père enseignait l’architecture à Dakar. Après des études à la Villa Arson de Nice, elle a passé deux ans en résidence à l’Atelier 63 aux Pays-Bas et s’est installée à Paris en 1995. Trouvé a reçu le prix Ricard en 2001 et a participé à la Biennale de Venise en 2003. Son exposition personnelle au Palais de Tokyo en 2007 a été suivie d’une installation conçue pour l’exposition Think with the Senses – Feel with the Mind de Robert Storr à la biennale de Venise la même année. 2007 a également été l’année du prestigieux prix Marcel Duchamp qui a donné lieu à une exposition personnelle au Centre Pompidou l’année suivante, 4 between 3 and 2.

...ce travail qu’on peut considérer comme le point de départ de l’intérêt que nourrit Trouvé pour les questions du temps et de l’archive explore le processus créatif en son sens le plus élargi

En 1997, Trouvé a commencé à travailler sur l’œuvre qui l’a fait connaître, Bureau d’activités implicites (1997-2003), une série de treize «modules» architecturaux d’archives qui consignaient ses premières années en tant qu’artiste. Elle a décrit le Bureau d’activités implicites comme une sorte de cerveau, «un portrait à grande échelle d’une vie». De fait, ce travail qu’on peut considérer comme le point de départ de l’intérêt que nourrit Trouvé pour les questions du temps et de l’archive explore le processus créatif en son sens le plus élargi – offrant non seulement de l’espace pour ses idées qui n’ont pas encore vu le jour, mais aussi pour des projets passés qui n’ont jamais été réalisés ou même pour des activités annexes comme chercher un travail ou préparer un dossier pour une bourse. Les différents modules du Bureau d’activités implicites sont nés de l’envie de donner une architecture ou plutôt une logique aux moments «non productifs» et apparemment sans importance liés au processus créatif. Je n’ai pas eu l’occasion de faire l’expérience physique de l’installation de ce travail, mais regarder la documentation photographique faiblement éclairée de sa présentation au CAPC de Bordeaux en 2003 laisse imaginer qu’errer entre ces modules sans cloisons, qui ont été exposés au public à la fois comme des petites constellations et dans leur entièreté, donne le sentiment de dériver entre plusieurs régimes d’attention : il y a le temps de la pensée, le temps du souvenir, le temps de la rêverie, le temps de l’attente.

Chaque module semble posséder une humeur esthétique différente, comme pour externaliser différentes facettes d’un monde intérieur. Le Module administratif (1997-2003) de la série est constitué d’une simple structure ornée de bandes de feutre coloré verticales et de larges fenêtres, dont le bord est tapissé des différentes cartes d’identité de l’artiste, documentant en partie sa recherche d’un job alimentaire. Comparée à d’autres modules, cette construction a quelque chose de légèrement délabré et festif malgré tout. Un coup d’œil à travers ses fenêtres dévoile des bandes de papier plastifiées qui sont autant d’échantillons des nombreuses lettres de refus à des demandes d’emploi ou de bourse tandis que des portraits de l’artiste de la taille d’un passeport sont rangés dans une grille d’élastiques épais que vient déranger l’ajout de petits œillets métalliques ou d’éraflures.

Les murs incurvés et réfléchissants du Module à réminiscences contiennent l’archive de souvenirs écrits sur de minuscules bouts de papier auxquels l’accès est interdit, tandis que le module d’archives Secrets et mensonges de 2003 prend des airs d’atelier menaçant ou de cuisine industrielle dystopique. Des étagères métalliques noires et des fontaines à eau encadrent un double évier et un sol métallique brillant pour créer un espace mi-clos. De longs brins de ficelle marron pendent depuis des petits trous dans l’un des murs et courent en bas du mur extérieur. Sur le mur intérieur, des étagères grillagées noires sans cloisons abritent des bobines de ficelle et trois petits congélateurs en face d’une étagère regorgeant de petits objets : des secrets et des mensonges qu’on a murmurés dans des ballons, gribouillés sur du papier ou écrits sur des étiquettes ensuite moulés dans du ciment et emballés dans de la cellophane. Quand j’ai entendu parler de ce travail pour la première fois, des images mentales précises se sont tout de suite formées. J’imaginais clairement la respiration des mots de Trouvé qui emplissait le ballon de sens et d’intentions, pour ensuite se dégonfler avec le temps et disparaître sans laisser de trace. La durée de vie de la plupart des secrets et mensonges est peut-être semblable à celle d’un ballon en latex qui prend de six mois à quatre ans pour se décomposer. Pourtant certains ont une importance telle qu’ils durent bien plus longtemps, prenant une vie ou même des générations pour être acceptés ou déconstruits. Certains paraissent plus importants qu’ils ne le sont en réalité, alors que d’autres sont si enracinés dans des idées et des schémas quotidiens qu’ils semblent anodins ou même invisibles. Après tout, la mémoire et le langage sont élastiques, tout comme le matériau du ballon qu’ils remplissent.

Le Bureau d’activités implicites de Trouvé est apparu sur la scène artistique française à l’apogée de l’«esthétique relationnelle» qui a mis en lumière un ensemble d’œuvres conçues comme des événements ou des plateformes d’échange interpersonnel éphémères. Mais alors que les pratiques associées au terme proposé par Nicolas Bourriaud se concentraient sur les dynamiques des relations humaines et leur contexte social, le travail de Trouvé optait à l’époque pour une approche beaucoup plus hermétique et intériorisée, plutôt orientée vers les dynamiques qui animent une personne et les systèmes qu’elle rencontre. Le Bureau d’activités implicites consignait un rite de passage, signalant les premiers moments où l’on s’identifie en tant qu’artiste et les glissements entre les différentes identités dont on fait l’expérience au cours d’une vie. Cette archive fort peu maniable ne servait pas seulement à rassembler les moments retrouvés des différents aspects de la vie d’une artiste, des moments jugés insignifiants ou anodins. Elle fonctionnait aussi comme une extension vers les vies des autres au sens où le Bureau d’activités implicites offrait une sorte de machine narrative qui permettait à Trouvé d’expérimenter différents rôles et différentes identités. Pendant cette période, la plupart des installations de Trouvé évoluaient à une échelle dont on ne pouvait pas se servir. Elles invitaient à participer, mais à distance, exigeant une forme de voyage mental proche de celui dont nous faisons l’expérience en lisant des romans. Les modules scellés du Bureau d’activités implicites n’engendraient pas seulement des projets latents et des idées, mais ils donnaient également forme aux espaces intangibles au sein d’une personne. Le Bureau, selon les mots de l’artiste, est un espace «au cœur duquel la disparition n’est pas seulement tangible mais produit aussi des formes presque malgré elle, contre son propre gré. J’organise la disparition ; j’archive ce vide3».

3.

En soi, marcher n’est pas un acte politique mais le pèlerinage et la marche sont deux formes de mouvement qui témoignent de la force de la dévotion et de l’engagement pour une cause...

«Marcher, c’est manquer de lieu», écrit Michel de Certeau, «c’est le procès indéfini d’être absent et en quête d’un propre4.» Le mouvement de balancier entre l’orientation et la désorientation que Certeau décrit ici constitue le point de départ de plusieurs œuvres de Trouvé liées à la marche. Pour Desire Lines de 2015, une commande du Public Art Fund de New York, Trouvé a entrepris un grand projet de cartographie qui retraçait les parcours de chaque chemin officiel de Central Park, depuis les artères principales jusqu’aux sentiers isolés. Elle a transféré la longueur de ces parcours sur des cordes colorées qui étaient ensuite chacune enroulée autour d’une grande bobine en bois. Pendant le temps qu’a duré l’exposition, les piétons qui passaient devant la place Doris C. Freedman dans les quartiers résidentiels de New York se retrouvaient face à trois larges supports abritant les deux cent douze bobines colorées aux airs de bobines de fil à coudre géantes. Chacune arborait deux petites plaques en laiton, l’une avec le nom du chemin dont la bobine reconstituait la longueur et l’autre avec une marche historique, une chanson, une œuvre que Trouvé avait associée à ce trajet, depuis l’activisme des mouvements pour les droits civiques américains et des suffragettes jusqu’aux écrits de Guy Debord et de Baudelaire ou la musique de Frank Zappa. L’œuvre tire son titre des seuls chemins que Trouvé n’a pas intégrés dans la cartographie : les lignes de désir, les routes officieuses que façonne la circulation piétonne hors des chemins planifiés ou des allées pavées. Fascinant certains paysagistes et urbanistes autant qu’elles en exaspèrent d’autres, les lignes de désir «consignent souvent une désobéissance collective», comme le remarque Robert Moor. Elles tracent le refus de suivre un chemin tel qu’il a été conçu5. Frédéric Gros comprend la marche comme la vie «dépouillée de tout» et, de fait, quand on décide de marcher pour le plaisir, on embrasse une forme de lenteur qui permet de se fondre, ne serait-ce qu’un instant, dans notre environnement6. Gros va jusqu’à affirmer que marcher permet d’échapper à l’identité et à l’histoire, et c’est effectivement le cas si l’on considère la marche comme un acte de méditation, un espace où se perdre dans ses pensées, rêver, dériver. Pourtant, marcher comporte aussi une dimension sociale indissociable des questions d’identité et d’histoire quand on prend en compte sa signification politique et religieuse. En soi, marcher n’est pas un acte politique mais le pèlerinage et la marche sont deux formes de mouvement qui témoignent de la force de la dévotion et de l’engagement pour une cause, qu’elle soit spirituelle ou politique, et ces deux formes de marche collective sont un moyen de s’approprier l’espace public par le mouvement du corps.

En tant qu’opération profondément liée à la pensée et à la cognition, la marche apparaît encore et encore dans le travail de Trouvé. Nous pourrions suivre une ligne historique depuis la recherche du pédagogue radical Fernand Deligny et sa notion de mouvement comme système cohérent d’expression de soi chez des enfants jugés hors parole (en français dans le texte), vers les dérives psychogéographiques des Situationnistes, et jusqu’à l’intérêt de Trouvé pour le vagabondage. Dans sa série Ligne d’erre, des tiges métalliques dessinent des lignes irrégulières en trois dimensions, des chemins et des sentiers que l’artiste associe à des dates et des lieux incrustés dans les tiges, offrant une forme tangible à des errances passées. Dans une œuvre connexe, Les Indéfinis (2018), des tiges métalliques forment une sorte d’enceinte en zigzag pour une étroite boîte en plexiglass. Des moulages en bronze de pierres emballés dans de la ficelle et une radio en équilibre précaire fournissent autant de contrepoids à cette composition apparemment instable. Deux chaussures à talons hauts et une chaussure de ville pour homme flanquent le bas de la structure, tandis qu’une chaussure perchée en haut de la boîte laisse pendre ses lacets. Les chaussures aussi apparaissent régulièrement dans l’œuvre de Trouvé et suggèrent la présence humaine mais, en l’absence de leur propriétaire, elles ont un petit air macabre, comme une unique chaussure trouvée sur un chemin poussiéreux ou au bord d’une route. Ces objets sortis de leur contexte génèrent d’innombrables questions et récits possibles. Où ont disparu les propriétaires de ces chaussures? Comment font-ils avec une seule chaussure ? Ont-ils été blessés ?

Comprise comme une métaphore, l’expression «se mettre à la place de quelqu’un» désigne depuis longtemps l’empathie et la compréhension d’autrui, comme si retracer le parcours de quelqu’un permettait de le comprendre. Bien que banale, cette métaphore, et la notion de reparcourir ou refaire un trajet, ouvre un espace de communication interstitiel qui rassemble une myriade d’affects, de sensibilités, de temporalités et d’affinités. Le mouvement et sa relation à la mémoire sensorielle engendrent donc une signification et une forme. «Je pense que la marche est une construction spatiale», explique Trouvé, «au même titre que le dessin, puisqu’il délimite aussi un espace. C’est la première chose que l’on fait pour dessiner une carte7.» Marcher est une force productive, une forme d’existence qui nous ouvre pleinement à ce qui nous entoure. Vagabonder, c’est se trouver entre deux points, le ciel et la terre, suspendu entre deux mondes. Trouvé donne une forme fugace à cette absence qui déplie, comme la marche elle-même, un espace d’énonciation – une geste cheminatoire emplie d’ombres et d’équivoque8.

4.

Le corps est toujours absent dans ces assemblages, comme si quelqu’un avait tout à coup déguerpi et abandonné la scène, alors que les objets abandonnés font constamment référence au corps et à ses besoins...

Le travail que réalise Trouvé autour de la cartographie fait de la désorientation un espace générateur. Sur ce point, on peut tracer des parallèles avec la façon dont Rebecca Solnit décrit le fait de se perdre comme une forme d’«abandon voluptueux9» – un état d’immersion et de présence si intense qu’il dissout ce qui nous entoure. À première vue, les constructions rudimentaires du Grand Atlas de la désorientation (2018) de Tatiana Trouvé semblent composées de carton et de fines planches de bois inclinées qui construisent un abri sommaire. L’ajout de frises chronologiques géologiques, d’arbres généalogiques, de cartes du ciel et de routes migratoires accentue l’esthétique pauvre de ces constructions de fortune. Des livres décorés de mandalas peints sont accrochés au-dessus ou posés contre les murs légèrement déformés, comme si les volumes ployaient sous la pression d’autres objets rencontrés au cours du voyage. Pourtant, rien n’est exactement comme il y paraît. Le carton, un matériau pauvre et banal aux usages multiples, s’avère être du métal, et les livres ne sont pas des objets trouvés décorés par l’artiste mais des artefacts fabriqués à dessein qui ont simplement l’air de reliques spéciales venues d’une autre époque. Même les questions d’échelle nous jouent des tours : les couvertures et les sacs en plastique récurrents dans d’autres œuvres de Trouvé apparaissent ici sous une forme miniature presque comique, attachés aux parois comme de minuscules talismans. Ces structures créent une sorte d’architecture relationnelle qui raconte des histoires à travers les traces laissées par des agents humains. Le corps est toujours absent dans ces assemblages, comme si quelqu’un avait tout à coup déguerpi et abandonné la scène, alors que les objets abandonnés font constamment référence au corps et à ses besoins ; en matière de soin, d’abri, de chaleur ou de protection. Les cabanes de Trouvé évoluent entre différents registres spatiaux et temporels, faisant basculer l’histoire et le temps linéaire vers une structure décrépite vulnérable aux éléments et pourtant capable de fournir une forme radicale de soin et de protection. Bien qu’assignées à une forme d’atlas – qui est typiquement associé à l’ordre, la clarté et la direction – ces œuvres suscitent un sentiment de confusion spatiale et temporelle. Que voyons-nous exactement ici ? Est-ce une structure de la fin des temps ou des origines de la civilisation, une ruine ou un accomplissement ?

Les scènes que fabriquent les œuvres de Trouvé dégagent une porosité spectrale, un peu comme si elles proposaient un portail où habiter deux lieux ou deux espaces à la fois. Une sorte d’univers inversé. You Are Here (2017), un projet in situ conçu pour Gstaad, en Suisse, se présente sous la forme de cinq expériences troublantes installées à travers la ville, auxquelles on accède par une carte fictive. Dans l’un des lieux, une piscine, Trouvé a collaboré avec l’artiste sonore Grace Hall dont la composition Obsidian Cloud est jouée sous la surface de l’eau. L’élément de la piscine revient dans une installation intitulée The Shaman pour l’exposition On the Eve of Never Leaving à la galerie Gagosian de Beverly Hills en novembre 2019, où la dimension liquide sert de passerelle vers un autre monde. Une flaque d’eau se forme dans un creux béant sur un sol en béton fissuré tandis qu’un moulage en bronze d’un arbre déraciné repose dans l’eau, des gouttelettes s’écoulant de ses racines. À côté de l’arbre, sur une plaque de béton à moitié inondée, un tréteau chargé d’oreillers et de couvertures est posé sur un autre oreiller plus petit. Les racines noueuses de l’arbre reposent délicatement sur les oreillers et un grand porte-clés rassemblant des dizaines de clés est accroché sur le côté du tréteau, comme si elles pouvaient déverrouiller n’importe quelles réalités alternatives. Depuis l’autre côté de la pièce, deux œuvres de la série en cours de Trouvé, The Guardian, examinent la scène10. Ces itérations de la série présentée dans On the Eve of Never Leaving témoignent d’un brouillage des frontières entre le monde «naturel» et l’environnement construit par une rencontre qui semble résulter d’une catastrophe mystérieuse, attestant d’un intérêt récent et croissant dans la pratique de Trouvé pour des enchevêtrements d’espèces et l’hétérogénéité spatiale et temporelle que ces assemblages produisent.

Un shaman est une figure qui circule entre différents mondes, réunissant le monde terrestre et celui des esprits, les vies humaine, animale, végétale, mais aussi les dimensions spatiales et temporelles. En se focalisant sur les états modifiés de conscience, la plupart des débats sur le shamanisme sous-estiment la dimension collective de la quête du shaman. L’état d’intériorité radicale qu’exige le voyage shamanique est généralement au service du bien commun. Le shamanisme chasseur-cueilleur, par exemple, était fondé sur un large éventail de ce que le chercheur David Lewis-Williams appelle des «états de conscience institutionnalisés11». En accédant à des réalités alternatives et en convoquant des forces invisibles, les shamans suivraient le mouvement des animaux, interviendraient dans les conflits du groupe et traceraient des routes de migration pour la communauté. L’importance prise par la coévolution de la vie végétale, animale et minérale dans le travail récent de Trouvé va de pair avec une attention accrue pour l’étude des formes de cartographie qui sortent des limites de la cartographie «traditionnelle», historiquement complice du colonialisme qui a consolidé les relations de pouvoir euro-centrées. L’intérêt de Trouvé pour la cartographie – ainsi que les passages entre différentes dimensions – trouve peut-être en partie sa source dans sa propre expérience. En grandissant au Sénégal, Trouvé a entendu parler des histoires de djinn surnaturel. Liés pour une part à la notion coranique du Ghaib – qui fait référence à l’invisible et l’inconnaissable –, ces esprits polymorphes ne sont ni bons ni mauvais. Selon le Coran, les djinns ont été créés par Dieu en même temps que les anges et les hommes, et nombreux sont ceux qui pensent que ces êtres constitués d’un matériau différent coexistent avec nous. On a beaucoup écrit sur l’intérêt que Trouvé porte aux djinns pour évoquer l’atmosphère onirique, parfois glaçante, de certaines de ses premières sculptures et installations. Pourtant, je vois le djinn, auquel Trouvé a consacré un livre d’artiste en 2007, davantage en lien avec les questions plus larges de passage que son travail aborde, notamment parce qu’il touche à son intérêt pour les formes de cartographie nées de systèmes de relation collaborative – que ce soit les cartes de rêve autochtones, les schémas de mouvement des enfants explorés par Fernand Deligny ou les cartes mentales de l’historien griot oral que Trouvé a rencontré pendant sa jeunesse au Sénégal. Dans On the Eve of Never Leaving, les sculptures The Guardian de Trouvé suggèrent un voyage vers d’autres dimensions avec leurs transistors radio, leurs sacs, leurs oreillers, leurs couvertures et leurs chaussures, mais elles servent aussi à protéger une forme complexe d’intelligence. Les passages entre les dimensions que mettent en scène The Shaman et The Guardian semblent insister sur une responsabilité mutuelle, une vie en commun.

5.

Un jour les messieurs en gris ont surgi d’une autre dimension, bien habillés et le visage blême. Ils parlaient peu et pourtant leur force de persuasion était terrible. Le temps, qui jusque-là se dépensait librement, est devenu quelque chose qu’on stockait et économisait. Les jours alanguis passés à jardiner ou discuter avec un voisin n’existaient plus, ils étaient remplacés par l’éthique du «gain de temps». Et les messieurs en gris étaient là pour aider. Ils stockaient le temps pour les gens, le compressaient pour former des fleurs de lotus compactes et desséchées. À la fin de la journée, une fois leur travail terminé, les messieurs roulaient ces fleurs séchées pour en faire des cigares épais. Puis ils mettaient leurs lunettes noires et commençaient à fumer.

Dans son roman Momo, paru en 1973, l’écrivain allemand Michael Ende a raconté l’histoire de ces hommes en gris – des voleurs de temps qui sont parmi les méchants littéraires les plus subtils et glaçants du xxe siècle. Malgré leur élégance, ces hommes qui vendent le temps des autres ont quelque chose de très ordinaire. Ces méchants ne sont pas dotés de super pouvoirs, ce sont plutôt d’ingénieux bureaucrates qui ont développé des systèmes élaborés pour extraire, matérialiser, traiter, entreposer et absorber le temps. Même si cette histoire est écrite pour les enfants, on peut y lire entre les lignes une critique furieuse de la culture du rendement de l’Allemagne d’après-guerre.

Qu’est-ce que le travail de Tatiana Trouvé peut avoir en commun avec cette histoire ? Comme les hommes en gris, Trouvé collectionne le(s) temps et elle crée aussi des entrepôts sophistiqués pour ce qu’il en reste. Pourtant, ses activités de collectionneuse de temps vont à l’encontre de l’optimisation de soi que prêchent les hommes en gris. Elle crée plutôt des architectures et des scénarios qui acheminent des moments de songe, le temps passé à vagabonder ou les passages entre les dimensions. «Il faut penser le temps en fonction de ses mouvements imperceptibles, soit parce qu’ils sont trop rapides pour que nous en ayons une image claire, soit parce qu’ils sont trop lents pour que nous puissions discerner leur mouvement», explique Trouvé. «Si le temps qui m’intéresse ne produit ni une image claire ni un mouvement perceptible, il laisse aussi peu de traces et n’apparaît dans aucun registre historique. Néanmoins, il est capable d’unir ce qui a été, en provoquant des mouvements semblables à ceux d’un écho12.»

6.

...le fait de retracer les différents passages de l’œuvre de Tatiana Trouvé à un moment où mes propres mouvements étaient si limités a rendu possible un autre type de mouvement et de connexion en accord avec l’intériorité, la potentialité, les rêves

Cela n’a donc rien de surprenant que ma seconde rencontre avec Tatiana Trouvé se soit déroulée à un moment où le temps semblait devenu immobile. D’un côté, cette situation exceptionnelle paraissait complètement ordinaire – en tant qu’écrivaine, les longues périodes passées à travailler à la maison ne me sont pas étrangères. Mais, cependant, le confinement a radicalement modifié ma conception du temps, de l’espace et de ce qu’est une crise. Pour les personnes qui, comme moi, ont eu la chance de ne pas tomber malade, de ne pas perdre leur revenu et de trouver un équilibre entre les charges d’activité domestique et professionnelle, la quarantaine de la Covid-19 a été une sorte de bordel mental collectif qui a fondamentalement, mais temporairement, transformé la manière dont nous concevons les limites de nos corps et, surtout, la dangerosité des objets et des espaces interstitiels. Les passages entre espace privé et espace public semblaient soudain remplis de dangers potentiels. Les médias répétaient sans cesse que le nouveau coronavirus était capable de survivre sur les surfaces et la durée estimée changeait tous les jours. Les surfaces inanimées semblaient grouiller de vie, et pouvaient peut-être nous infecter. La poignée de porte, la boîte de céréales du magasin, la barre du bus, tout ce que nous touchions avant sans y penser est devenu un dépôt du contact, un entrepôt de contagion. Cette période avait ceci de très troublant que nous avons partagé différents registres d’une expérience quasi-similaire de confinement au même moment à travers le monde. Pourtant, le fait de retracer les différents passages de l’œuvre de Tatiana Trouvé à un moment où mes propres mouvements étaient si limités a rendu possible un autre type de mouvement et de connexion en accord avec l’intériorité, la potentialité, les rêves – à la dérive, entre enclos et espace.