1.

« I am not a woman »1 [Je ne suis pas une femme]. J’ai aperçu le sticker sur le frigo de Fabienne Audéoud au moment de lui dire au revoir, à la toute fin de notre visite d’atelier. La cuisine était rangée et accueillante. Un bol d’oignons rouges était posé bien en vue sur une table en bois usée, couverte de câbles et de notes, face à l’espace de la pièce principale de l’atelier convertie en show-room pour l’occasion. Une brise entrait par la porte ouverte sur le large toit-terrasse où nous nous tenions une minute plus tôt, admirant la vue sur Paris. Quand j’ai désigné le sticker en répétant la phrase à voix haute, l’artiste a semblé hésiter. Il s’agissait, bien entendu, d’une prise de position, a-t-elle expliqué. Une déclaration qui lui parlait parce qu’elle se rendait compte, a-t-elle dit, qu’elle n'avait jamais beaucoup tenu à cet identifiant : Femme.

Le détachement est le contraire de la haine. Renoncer à l’étiquette de « femme » n’est pas un acte misogyne. Je comprenais parfaitement ce qu'Audéoud ressentait : l’impression que le genre est un artéfact qu’on peut examiner ; un vêtement qu’on peut enfiler et qui fait se sentir momentanément autre. Mais l’audace de la déclaration m’a fait bondir. L’artiste affectionne les slogans qui, à première vue, paraissent agressifs. Rentre-dedans. Des déclarations si sûres d’elles-mêmes qu’elles semblent appeler au désaccord. Cependant, pour Audéoud, ce sont plutôt des problèmes ou des propositions. Des questions sans point d’interrogation. Une provocation sans agression. De la vulnérabilité sans pitié. C'est le style affectif de l’artiste. « J’ai ce problème avec le langage… il est compliqué pour moi de faire le lien entre ce qui est dit et ce que cela est censé vouloir dire », explique-t-elle.

J’ai découvert le travail d'Audéoud il y a plusieurs années, sur l’iPhone d’une amie qui m’avait dit, d'une voix tentatrice : tu vas a-do-rer. Très vite, nous voici faisant défiler à l’écran les photographies de bouteilles de parfums bas de gamme du genre de celles que l’on trouve dans les bazars ou les enseignes de proximité. Les mots inscrits à leur surface m’apparaissaient comme des sortilèges promettant amour ou richesse à la personne qui porterait la fragrance. Certaines expressions témoignaient d'une ambition délirante (« New King », « Rich Man », « Chairman ») et d'une vulgarité réaliste (« Dangerous Swamp »). D’autres évoquaient la puissante et irrationnelle sensation (« Insanity », « Instruction », « Full Release ») que même les publicités à gros budget des parfums de luxe cherchent à produire en essayant de représenter, visuellement ou linguistiquement, l’attraction inconsciente du parfum. Audéoud a acheté chaque bouteille pour moins de cinq euros dans son quartier populaire du 18e arrondissement, ou à l’étranger. Elle les a exposées en groupes, sur des socles, ou individuellement, sur des étagères – jouant le jeu du readymade pour en révéler la poésie cachée au vu et au su de tous·tes. Agencées en un ensemble, les bouteilles de verre se sont faites poèmes du capital ; des poèmes d’insécurité et de réconfort. Des poèmes qu’elle a intitulés sans euphémisme : Parfums de Pauvres (2011-2024).

Les parfums de pauvres sont des artefacts pour perdant·es. Ce ne sont pas des objets de luxe, mais plutôt des imitations qui se transforment en invocations de mannes exceptionnelles. Ce sont des promesses achetées selon lesquelles un changement en termes d'attitude et d'assurance renversera les situations défavorables. Elles suggèrent que porter un parfum qui sent l’argent vous aidera à en gagner. Ce que je décris pourrait s’appliquer à n’importe quel produit à la mode, pas seulement aux parfums bon marché. Le fossé grandissant entre l’idéal et la réalité alimente le moteur de la consommation. « La figure de la looseuse de la féminité m’est plus que sympathique, elle m’est essentielle », écrit Virginie Despentes dans King Kong Théorie (2006). Dans une litanie percutante, Despentes décrit les multiples manières dont une femme peut « perdre » – en étant trop féminine, pas assez féminine, faible ou trop forte, trop sensible ou trop insensible – ainsi que les multiples méthodes censées l’aider à éviter de perdre. L’embellissement, la richesse, céder aux hommes, tendre l’autre joue en cas de violence. Encaisser jusqu’à ne plus pouvoir. « La looseuse », en tant que figure, est également essentielle à Audéoud car – comme le dit Despentes – la gagnante n’existe pas.

2.

Dire que vous êtes la plus belle de toutes les femmes jusqu’à y croire. Selon cette logique, une fois que vous y croirez, vous le deviendrez.

La gagnante n’existe pas, ce qui n'empêche pas de vouloir le devenir. Avec la ferveur d’une ado en quête de tutos YouTube, je regarde en boucle les premières œuvres d'Audéoud, notamment Je suis la plus belle des femmes (2000). Dans cette vidéo, l’artiste filmée en gros plan répète cette phrase jusqu’à ce que les mots et les sons se désintègrent, en ce qui deviendra la signature technique de ses performances. Il y a un rythme dans la rupture, une liberté qui émerge de la désarticulation d’une structure simple, jusqu'alors considérée comme évidente. « C’était comme du punk, mais sans le battement régulier, précis, intéressant, sans tempo, complètement libre, une musique complètement folle », raconte ainsi Audéoud à propos de sa rencontre précoce avec la scène londonienne de musique improvisée laquelle est à l’origine de son intérêt pour la performance. « Et j’imagine que c’est la seule musique qui n’a pas été réutilisée ou reformatée. Elle est toujours là : complètement inutile pour les inutiles. » En répétant des phrases percutantes comme une incantation, ses premières performances ressemblent aux vidéos de « manifestation » qui envahissent les réseaux sociaux, où des affirmations positives tournent en boucle sur ou sous de la musique, c’est-à-dire en une diffusion consciente ou subconsciente2. On croit que suffisamment de répétition peut « modifier la réalité » de celui ou celle qui regarde. L’acte est proche de la prière – où répéter certaines phrases ou certains gestes rapproche le ou la suppliant·e religieux·se de dieu – même si les préoccupations sont on ne peut plus matérielles. « Manifester/affirmer » un nez plus fin, une meilleure carrière, des bonnes notes ou un rancard avec la personne qui vous plaît. Dire que vous êtes la plus belle de toutes les femmes jusqu’à y croire. Selon cette logique, une fois que vous y croirez, vous le deviendrez.

Souhaiter que l’exception féminine soit source de bénédictions et de protection obéit au même principe – il s'agit d'une puissante illusion fantaisiste. « Ce n’est que quand j’arrête d’essayer de parler que je peux réaliser les idéaux traditionnels de beauté, illustrant ainsi la vieille expression française “sois belle et tais-toi” », dit-elle de Je suis la plus belle des femmes, tout à fait consciente que, sous le régime du genre, la visibilité et l’invisibilité amplifient toutes deux la vulnérabilité. Perdre a un coût – et comme toutes les femmes sont des looseuses, nous le payons sans cesse. Cette même année, Audéoud présentait la vidéo She Prepared the Staging of Her Death (2000), avant de véritablement mettre en scène sa propre mort dans John Russel Kills Fabienne Audéoud in The Style of William Burroughs (2000). Le public, se souvient-elle, ignorait tout de ce qui allait se produire. Il n’y avait eu ni annonce ni extrait, seulement un avertissement concernant le volume sonore. John Russell, un ami et collègue artiste, devait lui tirer dessus avec un faux pistolet dès que tout le monde serait installé. L’œuvre commentait l’apparente normalisation du féminicide dans le monde de l’art. Audéoud souhaitait entrer en contact avec cette réalité, même si elle « ne voulait pas en parler » de manière frontale ou didactique. Russell et elle avaient décidé de mettre en scène le meurtre de Joan Vollmer, le « cœur » de la Beat Generation, par William Burroughs, auquel elle était mariée. Burroughs lui avait tiré une balle entre les deux yeux. C’était une pure mise en scène. Il avait visé le verre qu’elle avait posé en équilibre sur sa tête à la façon de la pomme de Guillaume Tell. Audéoud avait pris en compte à la fois la désinvolture des actes de Burroughs et son invulnérabilité aux conséquences. « Il n’a jamais été condamné », dit-elle, assise à côté de moi sur le canapé de l’atelier, « Burroughs tue sa femme et profite de sa célébrité. » Elle appuie sur « play ». Immédiatement, j’entends le bourdonnement de la foule qui remplit l'artist-run space Trade Apartment, à Brixton – bruyante, déjà éméchée, elle se presse en attendant le début de la performance. Audéoud est assise sur un canapé d’un côté de la pièce, Russell de l’autre. Trois caméras statiques enregistrent la performance. Ces trois vues ont ensuite été montées pour former le document que nous sommes en train de regarder. Audéoud et Russell avaient prêté beaucoup d’attention à la vraisemblance de la scène. Il leur était absolument essentiel d’ébranler leur public. « On nous avait appris que c’était avant tout une question de son » dit-elle. « On avait placé un petit explosif dans une poubelle pour que le son soit vraiment fort. Mais on ne l’entend pas vraiment à la prise tellement le niveau sonore était élevé » – il échappe juste à l’enregistrement.

Fabienne Audéoud et John Russell, John Russell Kills Fabienne Audéoud In The Style Of William Burroughs, installation sur 3 écrans montrant la documentation de la performance éponyme, pour « Cover Version », Trade Apartment, Londres, 2000.

Elle a fait la morte pendant plus d’une demi-heure. Les artistes avaient oublié de convenir d’un signal pour conclure, de sorte que la performance s’est muée en un travail d’endurance tandis qu'Audéoud, allongée, recouverte de faux sang faisait de son mieux pour ne pas bouger. En regardant la vidéo, nous avons parlé de sa curiosité quant à la violence : la clarté de l’acte et l’ambiguïté de l’interprétation. L’artiste Ana Mendieta – qui aurait été tuée par son mari, l’artiste Carl Andre – a dit : « Je ne m’intéresse pas aux qualités formelles de mes matériaux mais à leurs qualités émotionnelles et sensuelles. » Je rapproche cette affirmation de celle de la poétesse Anne Boyer, qui a écrit : « Dire que la douleur est incommunicable, c’est mentir face à la communicabilité universelle, trans-espèces et quasi constante de la douleur. » Un·e spectateur·ice qui éprouve le choc d’être indirectement témoin de douleur ou de violence, la sentant secouer son système nerveux ou lui retourner les tripes, reçoit une transmission « d’expérience » qui dépasse le cadre symbolique. C’est cette force qu'Audéoud souhaite canaliser dans ses performances, comme un éclair le long d’une tige conductrice – cette force plutôt que le choc pour le choc, ou la réactivation de l’histoire, ou la répétition de gestes vides, qui sont des dimensions de la performance que l’artiste critique vivement au cours de notre discussion. « Ce n'est pas juste de m'exprimer qui m'intéresse », dit-elle. « Je m’intéresse à ce qui se crée entre le public et ce que je lui apporte à ce moment précis. » En 2000, Audéoud a eu l’occasion de transformer sa performance You Cannot Uplift the Poor by Telling Them to Be Rich (2000-2022) en une vidéo pour la série d'événements intitulée « Deeply Buried » à la South London Gallery, organisée par feu Donna Lynas. Ce qui était à l’origine une performance de plainte autour des difficultés de l'existence, est devenu une complainte funèbre en l'honneur du décès inattendu et traumatisant de son compagnon, Josef Kramhöller. Repliée sur une chaise dans le studio d'une amie, filmée en vidéo (plutôt que performant en live car elle devait assister aux funérailles), Audéoud exprime le chagrin comme une forme de puissance immense et ancienne, et comme l’épanchement d’une intimité très singulière – le hurlement qu’on pousse contre le monde quand l’amour, qui ne devrait jamais mourir, nous est retiré trop tôt.

3.

Le visage, le corps, les vêtements, un personnage ; un groupe social, un public, leurs réactions : ces éléments sont aussi malléables que n’importe quel matériau brut.

Si vous le répétez suffisamment, ça deviendra vrai. Se parler positivement face au miroir. Se tenir plus droit·e, faire attention à ses gestes. Répéter. Faire preuve de discipline, et s'entraîner. S'entraîner à tout. Tout est une répétition générale d'un « meilleur soi » qui est censé émerger, comme une débutante à un bal ou un papillon de sa chrysalide. Une grande partie de la pratique d'Audéoud relève à la fois de la répétition et du « désapprentissage », peaufiner et défaire. Dans la vidéo littéralement intitulée Practice (1998-2022), Audéoud s’exerce à une « hystérie de composition musicale », interprétant une multitude de personnages au cours d’une prouesse prolongée de décomposition et de réassemblage. En général, l’artiste reprend ses performances au fil du temps, retravaillant le son, les gestes et l’affect sur des décennies. Les questions, sans point d’interrogation, sont éternelles. La féminité, le carriérisme, l’identité et d’autres modes de mobilité sociale deviennent les sujets à analyser et à disséquer. La dissection, si l’on y pense, exige une mutilation totale du sujet. À cette condition seulement peut-on atteindre la compréhension détaillée qui ensuite mène à l’expertise. Regardez A Lecture on My Face (2000) pour voir la dissection à l’œuvre. Audéoud tord ses muscles faciaux, étire sa mâchoire et écarquille ses yeux, expulsant des syllabes avec une violence athlétique afin de transmettre quelque chose de caché et précis sur la douleur de l’incommunicabilité. « À partir de ce moment, quelque chose change si drastiquement que je “me regarde” pour essayer de comprendre... quelque chose », m’écrit-elle à propos de cette œuvre, dans une lettre qu’elle m’envoie avant notre rencontre. A Lecture on My Face repose sur le souvenir de ce qu'Audéoud a fait après avoir reçu l’appel de la police au sujet de Kramhöller. On lui a annoncé que « quelque chose » était arrivé, mais qu’on ne pouvait pas lui en dire plus au téléphone. En attendant que la police arrive, elle s’est contentée de regarder son visage dans le miroir en nourrissant l’espoir étrange qu’une information apparaîtrait à la surface.

Le visage, le corps, les vêtements, un personnage ; un groupe social, un public, leurs réactions : ces éléments sont aussi malléables que n’importe quel matériau brut. Dans son fanzine de 2024 Gender Synthesis, la théoricienne Maya B. Kronic aborde la pratique du « pragmatisme du genre » : il s’agit de comprendre le genre comme ce qui ne peut naître qu’en mettant l’apparence, la personnalité et l’individualité à l’épreuve du monde. « Personne ne sait ce qu’est le genre », affirme-t-elle3. Voir le genre comme une construction ne le condamne pas à la catégorie du purement abstrait ou de l’immatériel. Au contraire, le « pragmatisme du genre » nous invite à voir tout ce qui touche au genre comme matériel et donc susceptible d’être modifié. « Vous vous équipez et vous vous exposez à travers l’infrastructure technologique », écrit Kronic, qui utilise des termes opérationnels comme « équipement » et « techniques » pour souligner que l’apparence, l’ornementation et l'expression sont des « technologies du soi » rigoureuses et concrètes qui interagissent avec les autres technologies, plus généralement admises comme telles.

Fabienne Audéoud montre que les codes brouillés du genre et du langage sont absolument artificiels.

En 2017, à La Salle de bains, Audéoud a exposé des sculptures souples, réalisées avec des vêtements chinés ou achetés, brodés ou maculés des slogans de l’artiste, drapées sur un mannequin et accrochées sur une série de tableaux abstraits. « J’ai pris beaucoup de plaisir à développer mon goût », dit-elle lors de cette exposition. « J’ai choisi les vêtements pour leur style, leur coupe, la qualité de leur tissu. » Dans The Jumper Shop (2021), elle a mis en scène une performance, un opéra et une exposition dans un espace de vente où les visiteurs·euses pouvaient acheter les vêtements de bon goût exposés. Usés, rongés, rétrécis et troués, mais confectionnés avec des tissus de qualité et vendus comme des objets d’art, ils expriment l'attitude malicieusement cynique d'Audéoud envers le lourd symbolisme de la mode et de ses classiques intemporels. Le « luxe discret » qui séduit les branchés devient une blague d'initié·e, tout comme le « powerdressing » dans Les Petits Mecs (2022) où de tout petits mannequins sont vêtus de costumes de PDG. La punchline subit une mutation de plus dans le dernier film de l’artiste, Battle of the Beige (2024) – un film de science-fiction abstrait développé sur Runway, un outil d’IA générative pour l’image en mouvement – qui prend le trench Burberry comme point de départ symbolique. Des figures humanoïdes se fondent les unes dans les autres, sur fond d’armes et de paysages infernaux de désert. À certains moments, les personnages ne se distinguent plus de l'iconique trench couleur chair. L’uniforme en lui-même se fait la rime et la raison d’une guerre future qui, sans lui, se dissoudrait dans l’absurdité. Du fait des règles d'utilisation de Runway, le film ne présente aucune violence réelle.

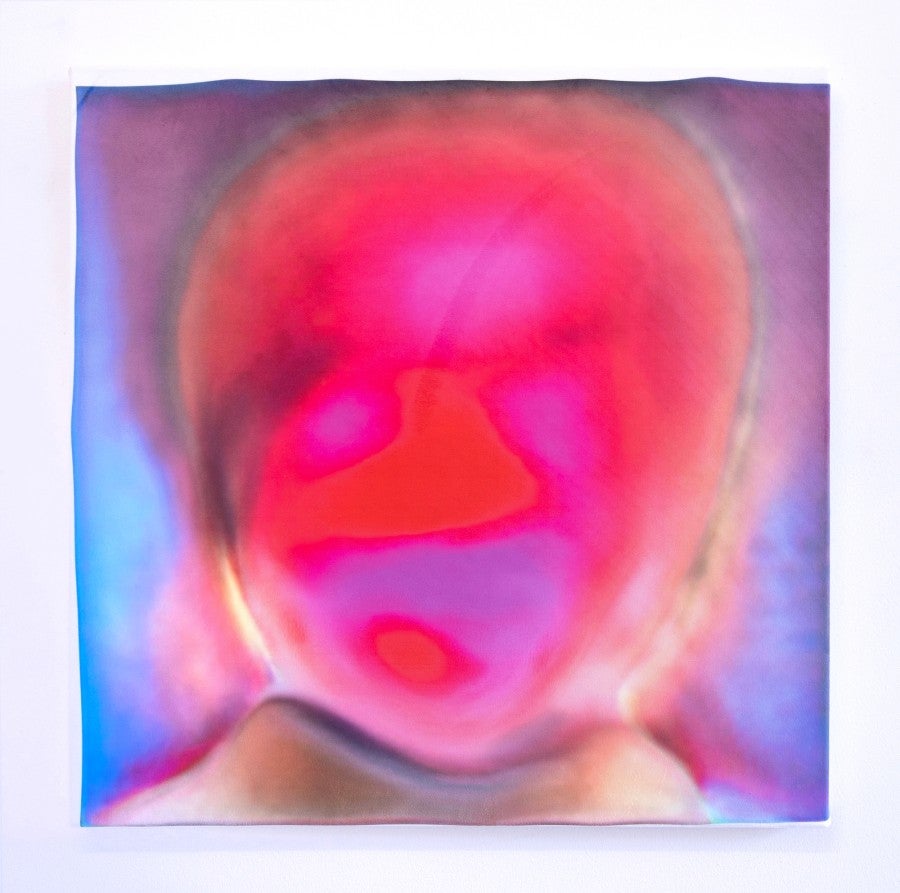

Sous la bannière du cyberféminisme, les corps et les genres sont aussi modifiables que les machines, et sont toujours construits en dialogue avec le monde et ses industries. En d’autres termes, l’état naturel n’existe pas et tous les aspects de la représentation de soi sont ouverts à toujours plus d’expérimentation, ainsi que l’affirme Kronic dans Gender Synthesis — une position qui rejoint d'autres travaux d'Audéoud réalisés avec l’IA, intitulés I Am Not a Woman (2023). Dans une série d’impressions sur velours, l’artiste utilise un programme d’imagerie faciale pour créer des figures extraterrestres, de simples visages humains dont certaines caractéristiques ont été poussées à leur extrême limite. Elle s’est intéressée aux catégories qui rendent lisible aux machines une gamme large et variée de visages humains. Des éléments socialement et esthétiquement complexes, comme la façon dont certains traits sont attribués à des races ou des genres spécifiques, se réduisaient à de simples curseurs à l’écran. Cette œuvre fait suite à des expérimentations antérieures avec l’IA générative et d’autres outils numériques qui lui ont permis de transformer et d’associer librement des images, de la même manière qu’elle écoutait une musique « sans tempo, sans rythme régulier », se servant de ces outils pour étendre et fondre certaines parties du corps humain jusqu’à les rendre méconnaissables. Dans l'une de ces œuvres, une image pornographique est mélangée à une grenouille ; un clitoris devient une perle iridescente ; et ainsi de suite.

Qu’est-ce que ça me ferait, de me désarticuler et de me libérer de ma première désignation temporelle ?

Audéoud et moi nous sommes arrêtées sur le titre d’une autre série d’œuvres créées avec John Russell, des peintures représentant des corps démantelés et maculés. Pourquoi les femmes aiment-elles l’enfer ? (2005) est une blague que je n’ai pas entièrement saisie à cause des différences culturelles. Nous avons retourné la phrase dans tous les sens, nous amusant de ce que révélaient les malentendus, et j’ai repensé à ce qu'Audéoud m’avait dit au tout début, à la difficulté qu’elle avait avec le langage qui ne transmet pas réellement ce qu’il dit. La façon dont elle utilisait à la fois la frontalité et la déconstruction pour désamorcer le pouvoir maléfique de certains propos. « J’ai été diagnostiquée tardivement d’un trouble du spectre de l’autisme, mais avant ça, je ne savais pas pourquoi les gens ne comprenaient pas les choses comme moi. Je trouve que certaines phrases véhiculent une extrême violence », dit-elle. Elle décrit les débuts de sa pratique, quand elle programmait un orgue électrique pour repasser des boucles de sons vocaux qu’elle avait extraits de mots. « Je samplais des mots, je les étirais et les transformais en sons instrumentaux, et ensuite je me sentais plutôt bien. Ce n’est pas la musicalité des mots qui me touche. C’est la signification – comment le langage agit. Ce qu’il fait pour vous ou pour le groupe. » Par le passé, elle a parlé du langage comme d’un virus qui colonise toutes les surfaces et tous les états – un concept empreint d’une puissance maléfique, qui trouve son origine chez Burroughs5.

Je lui demande ce que cela fait de réactiver ses performances au fil du temps, si cela produit le même effet que de sampler et d’étirer pour rendre le sens malléable, et si cela insuffle de nouvelles sensations ou de nouveaux souvenirs à des formes déjà existantes. « Tout à fait – You Cannot Uplift the Poor (…) n’est plus une pièce de deuil. C’est devenu une simple note, et aucun mot ne sort de ma bouche. Parfois, on entend du plaisir. Nous avons besoin de trouver du sens dans ce qui s’exprime – qu’est-ce que j’exprime ? Je ne fais que chanter une note. Il n’y a même pas de mélodie, pas de rythme, rien, rien de plus qu’une seule note, mais il arrive parfois que des gens dans le public pleurent en m’écoutant.» Audéoud a été élevée dans une secte évangélique, avec comme bande-son de ses premières expériences du monde, l'extase religieuse des autres – les transes et glossolalies qui naissent d’états spirituels intenses. Lors de notre discussion, elle relie l’ « opéra minimal » qu’elle pratique depuis longtemps à son intérêt actuel pour les expériences proches de la transe. Tout récemment, elle a été formée à la transe cognitive auto-induite. Passer de ce monde à l’autre n’est pas un acte paisible. Il peut y avoir des cris et, en de rares occasions, des vomissements. Les cris et les gémissements de joie, d’extase, de terreur sont fréquents quand on est pris dans un processus de transformation psychique. J’ai réfléchi à ce que cela signifiait pour Audéoud de se situer dans un groupe qui recherche aussi intentionnellement cet objectif, de rompre avec la réalité entourée d’autres personnes tout aussi déterminées à atteindre – par leur comportement et ce qu'elles prononcent – un état altéré. Étymologiquement, transcender signifie traverser, gravir. C’est un mot étonnamment actif pour quelque chose qui, à mon sens, ressemble plutôt au moment où un avion se stabilise après le décollage, pénétrant dans le silence au-dessus des turbulences de la couche nuageuse. Pourtant, se concentrer sur l’action qui parvient à vous libérer des limitations mortelles – plutôt que sur le soulagement qui s’ensuit, ou les limitations elles-mêmes – me semble tout à fait juste pour comprendre la pratique d'Audéoud.

L’œuvre d’Audéoud couvre plusieurs décennies et on pourrait classifier sa production prolifique de très nombreuses façons. Je créerais une catégorie portant sur la classe, la survie et l’imposture ; une catégorie sur la performance, la scène, son histoire ; et une catégorie sur le corps, et ce que cela signifie de vivre dans un corps qui peut transmettre au monde un message relativement éloigné de l’idée qu’on se fait de soi. « C’est fondateur de ce que je suis en tant qu’écrivain, en tant que femme qui n’en est plus tout à fait une », écrit Despentes à propos du statut de la looseuse. « C’est à la fois ce qui me défigure et me constitue ». Je ressasse cette phrase en regardant les impressions acides de I Am Not A Woman (2023) et en me répétant ces mots. Qu’est-ce que ça me ferait, de me désarticuler et de me libérer de ma première désignation temporelle ? Que resterait-il, et qu'est ce qui pourrait être produit de plus ? Dans la jungle des slogans vides et des accessoires racoleurs de la mode et du commerce, là où la conception de soi peut à la fois transmettre le pouvoir ou en détourner, Audéoud exploite la veine de l’émotion – le « pur affect » qui palpite sous la catégorie et l’identité, sous le costume, le talent et la performance. Même quand elle utilise pour seul instrument son propre corps, sa voix et son visage, Fabienne Audéoud montre que les codes brouillés du genre et du langage sont absolument artificiels. Ce qui à la fois nous défigure et nous constitue.