Lenteur et magie, Un univers filmique entre l’éveil et le rêve

Quand j’ai commencé à réfléchir à la manière dont j’allais articuler ce texte, je pensais avoir trouvé l’angle de vue idéal pour mettre en contexte la pratique d’Ali Cherri, artiste visuel et cinéaste libanais établi à Paris. Je me disais qu’en convoquant une référence pop culture un peu tordue, j’allais pouvoir non seulement appâter le lecteur, mais aussi explorer certaines des thématiques les plus récurrentes et chargées de son œuvre avec un peu plus de légèreté.

J’avais ainsi prévu de prendre comme postulat de départ la série de films comiques La Nuit au musée (2006–2014) mettant en scène Ben Stiller, dont le succès populaire s’est accompagné, pour autant que je sache, d’un succès commercial. Ces films reposent sur l’idée centrale que les choses du passé, présumées mortes et enterrées, peuvent à la nuit tombée revenir à la vie pour nous hanter. Et dans le cas de cette trilogie1, fidèle aux clichés hollywoodiens classiques, ces rencontres muséales paraissent dans un premier temps effrayantes, pour finalement s’avérer amusantes et, dans bien des cas, réconfortantes.

L’idée qu’une telle approche offrirait une porte d’entrée métaphorique vers la pratique d’Ali Cherri m’était venue à la suite du visionnage de sa vidéo de 2017 intitulée Somniculus, mot latin qu’on peut traduire par « sommeil léger ». D’une durée de presque quinze minutes, cette œuvre s’ouvre en préambule sur une succession rapide de scènes d’énucléation (les yeux semblant dans certains cas avoir été arrachés) extraites de films en noir et blanc. À ce bref assemblage succède un montage de diverses séquences filmées par l’artiste, dont des images de lui-même en train de dormir, ou encore des plans en intérieur pris dans un certain nombre de musées parisiens mondialement connus, mais vides – tels que le musée du Louvre et le musée du quai Branly - Jacques Chirac –, où il déambule dans les espaces des galeries sinistrement sans vie. Ces plans sont mis en valeur par un flux sonore constant semblable à une musique électronique d’ambiance frémissant sous la surface visuelle, n’attendant que d’arriver à un dernier souffle : la respiration régulière et clairement audible d’un Ali Cherri dormant à poings fermés en guise de conclusion. Entre les deux un plan fixe est inséré dans lequel l’artiste applique des bandages de plâtre sur son propre visage et sa tête dans un acte symbolique évoquant le processus de momification et l’idée d’une transformation de soi en objet, incisant ensuite (violemment) le tout pour révéler le clignement d’un œil unique (généré par ordinateur). Lors de cette scène, le léger frémissement de l’environnement sonore se mue rapidement en un morceau électrisant, marquant un changement de tonalité qui tranche avec le reste de l’œuvre.

Somniculus nous rappelle discrètement que les musées sont également des lieux témoignant de l’histoire des brutalités humaines.

À travers une série de gestes calmes, assurés et captivants, le langage visuel de Somniculus offre une chorégraphie soignée et méticuleuse. Comme si l’on regardait à travers une paire d’yeux scrutant lentement et intimement chaque objet ancien et étranger qui se trouve exposé. Comme si une main venait délicatement caresser les masques, figurines, animaux empaillés et squelettes. La caméra fait un panoramique et parcourt les allées des musées à la vitesse d’un glacier. L’objectif s’attarde sur les yeux de ces objets. Certains sont grand ouverts, d’autres parfaitement clos, tandis que quelques trous creux nous fixent en retour. Les mises au point répétées sur ces yeux inanimés, juxtaposées aux scènes de sommeil, tissent un conte visuel relatant la manière dont le passé, nos fantômes, reviennent sans cesse à la vie pour hanter nos esprits, que nous gardions les yeux ouverts ou non. En situant délibérément ce récit dans les célèbres musées d’une capitale culturelle occidentale, l’artiste s’inscrit dans le débat actuel autour de la nécessité de décolonialiser l’espace du musée (occidental). Mais plutôt que de construire une critique purement acerbe et agressive, Somniculus nous rappelle discrètement que les musées sont également des lieux témoignant de l’histoire des brutalités humaines. À travers ses yeux et, par extension, son objectif, Ali Cherri capture et traduit un langage de l’empathie, drapé d’un air de mystère et de rêves. La brutalité, dans l’angoisse de ses déchaînements comme dans son immobilité, est enveloppée d’une tendresse envers les objets exposés et, dans une certaine mesure, envers l’obscurité qui s’abat sur nous quand nous nous confrontons au passé. Mais surtout, et à plusieurs reprises, les reflets de la caméra et de la personne se tenant derrière sont clairement visibles. Entre alors en jeu un sentiment de réalité et d’honnêteté qui empêche l’œuvre de trop verser dans le lyrique, permettant de trouver un équilibre subtil entre l’imaginaire, l’horreur bien réelle du passé et l’éveil de ces traumatismes dans le présent.

Avec le recul, j’ai été naïf, peut-être même un peu trop. L’importance et le poids des sujets qu’abordent les œuvres d’Ali Cherri – conflits latents, passés non résolus et autres cicatrices écologiques – suggèrent que ce qui se joue ici va bien au-delà d’une simple nuit au musée.

1.

Afin d’apprendre à « mieux » nous connaître, l’artiste et moi nous sommes rencontrés l’an dernier, un matin d’été, dans son atelier de la périphérie de Paris. Aidé des membres de son équipe, il s’affairait alors à préparer un certain nombre de sculptures et d’objets en prévision d’expositions à venir à Bergame, New York et Paris. L’une de ses sculptures, sortes de créatures souvent hors du commun par leur taille et pourtant étonnamment légères, devait notamment être déplacée dans l’attente de son enlèvement pour expédition.

L’œuvre d’Ali Cherri englobe une diversité de médiums allant des images en mouvement au dessin, en passant par la sculpture et l’installation. M’ayant déjà donné, lors de cette visite, l’opportunité de voir les sculptures de près (et même, sacrilège, de les toucher), il a eu la générosité de me montrer un extrait de son nouveau film The Watchman (2023), alors encore inachevé et pièce maîtresse annoncée de sa future exposition individuelle à la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.

Cet extrait correspondait en substance à la scène d’ouverture du film. On y voyait un soldat dans un espace ressemblant à une tour de guet par une chaude journée ensoleillée, montant la garde seul, sans prononcer un mot. En la visionnant, nous avons parlé des tensions géopolitiques dans le nord de Chypre, où se déroule l’action de The Watchman, et dans d’autres régions du monde également contestées, tels que la péninsule coréenne et le détroit de Taïwan. Nous avons abordé la manière dont ces tensions, vieilles de plusieurs décennies, pourraient aisément générer un sentiment permanent d’inaction et contribuer ainsi – bien involontairement mais inévitablement – à l’enracinement d’un ennui profond. Alors que nous discutions, j’ai remarqué aussi que la caméra s’attardait sur les yeux quelque peu injectés de sang du soldat, qui semblent ne jamais ciller. Bien qu’inconscient à l’époque de la portée de ces yeux et du fait que le soldat devait lutter pour les garder ouverts, ces plans faisaient germer en moi l’image d’un soldat privé de sommeil. Tandis que dans mon esprit naissaient les premiers rapprochements entre cette vision d’un soldat épuisé et les scènes représentant un artiste endormi dans Somniculus, notre conversation a naturellement dévié sur l’importance du « sommeil » et du « rêve » dans les œuvres d’Ali Cherri. C’est ainsi que l’idée de m’inspirer de La Nuit au musée a pris forme. De plus, nos échanges de ce matin-là ayant principalement porté sur ses films et vidéos, j’ai suggéré d’axer ce texte sur sa pratique filmique.

Ali Cherri, The Watchman, 2023. Extrait. Vidéo HD, couleur, son, 26’. Courtesy de l'artiste, Fondazione In Between Art Film et la Galerie Imane Farès, Paris.

2.

Les images animées de Cherri sont incroyablement variées, si bien qu’il serait futile d’essayer de les regrouper sous une classification simple, tant en termes de genre que de style ou de ton. Mais cela ne signifie pas qu’elles sont dépourvues de thèmes ou de sujets communs. Bien au contraire, elles partagent souvent les mêmes inquiétudes quant aux répercussions que peuvent avoir la violence, les traumatismes et les sentiments de perte à travers l’espace, le temps et les cultures. Que ces phénomènes soient historiques ou contemporains, qu’ils soient le fait de grandes institutions telles que des États ou la conséquence d’une nature reprenant ses droits, les œuvres de l’artiste, par leurs thèmes, abordent, imaginent et symbolisent souvent la manière dont leurs impacts affectent et régissent notre mode de vie. Même quand ils ne sont plus guère visibles ou ne ressemblent plus qu’à un lointain souvenir, la violence, les traumatismes et les pertes du passé et du présent restent, dans l’univers filmique d’Ali Cherri, profondément ancrés. Ils se mêlent au cours habituel de notre quotidien pour mieux remonter à la surface dès lors que notre esprit dérive vers un état d’inaction. Leurs traces sont enterrées, incrustées dans nos environnements, dans la terre que l’on foule, l’eau que l’on boit, les sons que l’on entend, de même que dans les objets inanimés que l’on crée et utilise, et qui attendent tous d’être mis au jour, vus et entendus.

Tout comme Somniculus évoque l’idée que les objets de musée sont des supports et des rappels de nos souvenirs, les histoires de violence (invisible) attendant une résurrection dans nos rêves constituent une thématique majeure et récurrente qui imprègne nombre d’autres œuvres de l’artiste. Dans son court-métrage intitulé The Digger (2015), un homme surveille les ruines d’une nécropole dans les Émirats arabes unis, marchant jour après jour à travers le désert pour en inspecter les trous vides. Tandis que cette vision d’un paysage apparemment sans bornes s’infiltre, tant sur le plan visuel que sonore, dans la solitude quotidienne de l’homme à l’écran, l’immensité désertique du décor naturel vient amplifier l’impression de néant. Ce sentiment est ensuite renforcé par des images des vestiges physiques de ces pertes, déplacés et publiquement exposés dans les espaces cliniques d’un musée, rendant ainsi matériellement perceptible l’absence de perte et de mort dans les tombes désormais vidées.

...la terre est traumatisée, au figuré comme au sens propre.

Dans Un Cercle autour du soleil (2005) et The Disquiet (2013), le regard d’Ali Cherri se pose sur le Liban, son pays natal ravagé par la guerre. Jouant par le biais de voix off le rôle de narrateur, il confère à ces deux méditations visuelles, intimes et profondément personnelles, une dimension plus documentaire, proche de l’essai vidéo. Et bien que ces deux œuvres abordent et, dans une certaine mesure, tentent d’offrir une réconciliation aux décennies d’agitations et de dévastations infligées aux environnements naturel et bâti du pays, les cicatrices et traumatismes de la guerre y sont incarnés et représentés avec vigueur.

Alors que les nuages passent devant une lune illuminant le ciel de Beyrouth dans Un Cercle autour du soleil, la voix de l’artiste se fait entendre :

« Jeune enfant, j’aimais l’obscurité. Surtout pendant les combats, j’avais l’habitude de fermer les rideaux de ma chambre, d’éteindre les lumières et de me cacher sous les couvertures. C’était ma façon à moi de me créer un environnement de survie, où je n’avais besoin de rien et où tout pouvait être inventé... »

La nuit devient rapidement jour et Beyrouth s’éveille. Une nouvelle journée commence. La voix off d’Ali Cherri avance au gré des images, la caméra reste fixée sur la capitale densément bâtie, s’inclinant lentement par moments. On distingue dans certains plans les cicatrices de la guerre – l’enveloppe vide et abandonnée d’un bâtiment, les trous et dommages laissés par les échanges de coups de feu. Pourtant, on voit aussi une cité antique ayant résisté au passage du temps et de l’histoire, vivant dans l’attente que le soleil se couche et que la lune se lève à nouveau bientôt. Ces couches visuelles et orales sont soulignées par les bruits ordinaires de la ville : les klaxons des voitures, le souffle du vent et les gazouillis des oiseaux.

Le soleil se lève également et la vie continue dans l’installation vidéo à trois canaux d’Ali Cherri intitulée Of Men and Gods and Mud (2022). Dans une briqueterie traditionnelle près du barrage de Merowe, sur le Nil, dans le nord du Soudan, la caméra suit et retrace patiemment le quotidien d’un groupe de briquetiers. Ce barrage, l’un des plus grands projets d’infrastructure d’Afrique, a eu des répercussions environnementales, politiques et sociales dévastatrices dans la région, notamment le déplacement de milliers de personnes, occasionnant troubles et acclimatation forcée. Malgré tout, les briquetiers continuent d’aller travailler dans un champ boueux, creusant, projetant et moulant la terre pour en faire des briques. Ils cuisinent et ils mangent, ils regardent la télévision et jouent avec leurs téléphones portables. Ils se reposent, dorment et se réveillent quand commence un nouveau jour. La voix off d’une femme, telle la voix de Dieu, nous conte des mythes au sujet de la boue, expliquant que nous sommes tous faits de boue. Le récit prend le ton et la dimension d’une fable.

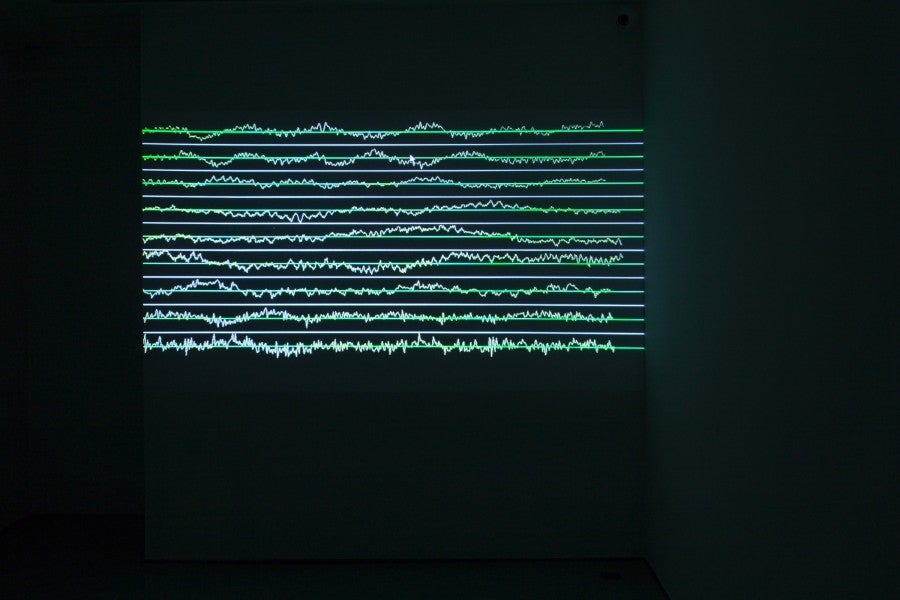

Dans The Disquiet en revanche, plutôt que de capturer directement les traumatismes résultant des conflits contemporains au Liban, Ali Cherri opte pour une approche métaphorique. D’un point de vue géologique, le pays se tient au-dessus de trois lignes de faille actives. Ayant provoqué des séismes catastrophiques tout au long de l’histoire, ces fractures continuent d’envoyer chaque jour des ondes de choc dans tout le pays. Ancrant son propos dans cet état de fait, l’œuvre consiste principalement, sur le plan visuel, en une série de plans de l’artiste arpentant la terre (du Liban). De cette perspective à la première personne naît le sentiment que nous, spectateurs, marchons à ses côtés à mesure qu’il balaie du regard le paysage. Cette sensation, combinée aux images d’archives de catastrophes passées décrivant les conséquences des tremblements de terre et à des séquences filmées de sismomètres et sismographes, tisse la trame d’un questionnement visuel autour des raisons qui, d’un point de vue psychologique, nous poussent à vivre sur une terre en proie aux traumatismes. Dans The Disquiet, la terre est traumatisée, au figuré comme au sens propre. Dès lors, tout comme un séisme peut altérer le paysage de manière irréversible, d’autres cicatrices tout aussi profondément ancrées peuvent attendre sciemment la prochaine catastrophe.

Ali Cherri revisite cette notion d’une vie dans les limbes (sur le plan psychologique) dans son dernier court-métrage, The Watchman (2023). Se déroulant dans la zone tampon sous contrôle des Nations unies entre la république de Chypre et une république turque de Chypre du Nord largement non reconnue par la communauté internationale, le film dépeint la peur intériorisée d’un soldat stationné dans cette zone. Montant la garde, il doit lutter pour rester éveillé. Rien ne semble se passer, si ce n’est qu’il est présent (piégé) dans cet espace perpétuel de potentielle violence, l’immensité du paysage s’étendant à perte de vue devant lui. Le récit prend toutefois une tournure surréaliste quand l’histoire de cette région tourmentée emprunte la forme d’un groupe de soldats démesurément grands, rôdant dans les collines tels des zombies, se dirigeant vers la tour tandis que l’obscurité gagne le pays. Même si ces créatures sont visibles à l’écran, je serais bien incapable de dire avec certitude si elles sont censées – ou non – n’être que le fruit de l’imagination du protagoniste, existant uniquement dans ses rêves. Néanmoins, ce virage surréaliste introduit une dimension plus ambiguë dans laquelle une peur réfrénée se voit accorder le droit à une matérialité formelle.

3.

Ses œuvres d’images en mouvement s’adonnent souvent au fantastique, qu’il opère dans le champ documentaire ou dans celui de la fiction.

Malgré ces thématiques communes, Ali Cherri conserve en tant que cinéaste une certaine fluidité dans son approche visuelle et stylistique. Si, sur le plan narratif, certains de ses films s’avèrent plus concrets que d’autres, il oscille constamment entre différents modes, multipliant les allers-retours du documentaire à la fiction, de l’investigation à l’expérimentation en passant par l’allégorie, allant même parfois jusqu’à brouiller, fusionner et refuser d’asseoir sa position dans une expression filmique unique. Pourtant, il existe entre eux un autre cadre commun de référence, à savoir leur affiliation artistique aux traditions du « cinéma lent2». Alors que la plupart des films associés à ce mouvement sont traditionnellement connus, et même encensés, pour leur utilisation de plans-séquences, ce qui n’est pas toujours ni même forcément applicable à Ali Cherri, les œuvres de ce dernier acquièrent et montrent bel et bien certains des autres traits et artifices esthétiques du genre. Prenez par exemple l’approche minimaliste et observationnelle avec laquelle il capture et construit ses visuels et récits. Jamais intrusive, sa caméra agit comme une paire d’yeux, scrutant, témoignant de ce qu’elle voit et le mémorisant. Suivant une composition et un cadrage rigoureux, elle bouge toujours assez lentement pour ne pas déranger ses sujets. Pleinement délibérés, ces gestes laissent les séquences se dérouler librement, sans précipitation et parfois sans paroles, passant d’un écran à l’autre, ouvrant ainsi la voie à un espace contemplatif auquel le spectateur est invité à réfléchir.

Une telle lenteur est sans nul doute mentalement exigeante, voire éprouvante pour nombre de publics contemporains. Pourtant, elle tend à être encore plus prononcée dans les œuvres les plus récentes de l’artiste. Peut-être faut-il y voir un signe de la confiance qu’il engrange en tant que conteur visuel à mesure qu’il affine une esthétique toujours plus spécifique. Je soupçonne ce développement de résulter, au moins en partie, de la manière dont le langage du cinéma lent tend naturellement à occuper le terrain du lyrique, probablement plus encore que la plupart des autres traditions cinématographiques. D’autre part, l’influence de la « théorie du paysage » sur Ali Cherri semble probable, si ce n’est palpable. Également connue sous le nom de fukeiron et formulée par le professionnel du cinéma Masao Matsuda en 1969, la théorie du paysage renvoie à un mouvement cinématographique japonais radical qui a exploré et utilisé des images du paysage quotidien ordinaire comme site d’exposition de structures sociales et politiques invisibles. Une stratégie assurément comparable au rôle critique que le paysage joue dans la visualisation des histoires et de la violence effacées dans les œuvres d’Ali Cherri. Mais surtout, à l’instar du dénouement surréaliste de The Watchman, ses œuvres d’images en mouvement s’adonnent souvent au fantastique, qu’il opère dans le champ documentaire ou dans celui de la fiction. Ce penchant fait dès lors basculer ses films dans le territoire du réalisme magique. C’est le cas, par exemple, de son premier long-métrage Le Barrage (2022), qui regorge d’éléments surnaturels.

Pour ce film, Ali Cherri est revenu tourner dans la région du barrage de Merowe, au Soudan. Exploitant des veines thématiques et spirituelles similaires, Le Barrage peut être vu comme une œuvre connexe et une extension d’Of Men and Gods and Mud. Il se concentre ici sur la vie d’un seul briquetier nommé Maher. Le film s’ouvre sur des plans larges du paysage désertique et un panoramique du barrage. À mesure que le champ de la caméra s’élargit, un petit groupe de structures de fortune semblables à des huttes apparaît dans l’ombre du gigantesque barrage. C’est alors que nous rencontrons pour la première fois notre protagoniste. Assis sur une pierre, Maher remplace les piles d’une vieille radio usée. De la musique et un bulletin d’informations prennent possession de l’environnement sonore, tandis que Maher et ses collègues se préparent pour la journée. Une fois encore, le regard tout en retenue d’Ali Cherri resurgit pour capturer les activités du quotidien, les nouvelles des manifestations en cours ailleurs dans le pays faisant lentement place aux sons de l’eau frémissante d’une bouilloire et d’une rivière jaillissant par les conduites métalliques du barrage. Calquant son rythme sur ceux de la journée et travaillant de concert avec d’autres, Maher creuse, projette et moule la boue sous la chaleur d’un soleil éclatant. Mais chaque soir, quand la nuit commence à tomber, on voit Maher bâtir, seul dans le désert, une mystérieuse structure au moyen de boue et de branches d’arbres. Petit à petit, celle-ci grandit et acquiert une présence mystique, consumant la vie de Maher et de tout ce qui l’entoure.

Un monde véhiculant des sentiments de compassion et de tendresse envers ses sujets et les environnements qu’ils habitent.

Si le réalisme magique est un procédé littéraire principalement associé aux romans d’auteurs tels que Gabriel García Márquez et Salman Rushdie, l’insertion d’éléments « magiques » dans des récits réalistes est une technique que l’on retrouve également dans le cinéma. En tant que proposition artistique, le réalisme magique peut permettre de représenter et d’aborder des histoires ou des événements sociopolitiques trop difficiles ou invraisemblables pour être pleinement compris dans le monde réel, une qualité trouvant un profond écho dans les films et vidéos d’Ali Cherri.

Par exemple, certains critiques cinématographiques ont comparé Le Barrage aux films de réalisme magique de l’artiste et cinéaste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul3. Certains films de Weerasethakul, parmi lesquels Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures (2010) et Cemetery of Splendour (2015), évoquent les traumatismes politiques historiques et récents qu’a connus la Thaïlande sous les prismes du fantasme, du mythe et du folklore. Pour ma part, je dirais que le film Still Life (2006) du réalisateur chinois Jia Zhangke, l’une des figures de proue du cinéma lent d’aujourd’hui, se prête tout autant à la comparaison. Déployant une structure narrative interconnectée en trois volets, Still Life se déroule dans une petite ville sur les rives du fleuve Yangtsé pendant la construction du barrage des Trois-Gorges, gigantesque projet d’infrastructure controversé qui n’est pas sans rappeler le barrage de Merowe. Si le récit central est celui d’une histoire humaine empreinte d’émotion, le film offre une méditation visuelle et une expression humaniste autour du déplacement (urbain) et de la perte d’un certain mode de vie, à mesure que la construction du barrage fait basculer la ville dans un processus d’atrophie. Il présente aussi une touche évidente de fantasme et de magie (surréaliste), à travers par exemple un bâtiment grimpant en flèche dans le ciel tel un vaisseau spatial et l’apparition surprenante d’un ovni, exprimant un sentiment d’absurdité et une volonté d’échapper à une réalité prédestinée. Et même si la magie du film de Jia est résolument fugace et moins acerbe, critique ou impérative que celles qu’Ali Cherri met au point et en œuvre dans Le Barrage, The Watchman ou Somniculus, elle vaut la peine d’être mentionnée dans la mesure où de tels gestes, quelle que soit leur ampleur, peuvent être un moyen d’aborder visuellement l’invisible et ce qui tend à tomber dans l’oubli.

À ce stade, je pourrais aisément me contenter de dire que l’univers filmique d’Ali Cherri dresse et interprète un tableau des traumatismes, un monde se peuplant de monstres, de créatures, de fantômes et de forces (sur)naturelles quand vient l’obscurité. Mais ce qu’il est parvenu à imaginer et à construire n’a rien d’un cinéma du désespoir ou de la mort. Par sa caméra persistante, son regard attentif et la cadence subtile et réfléchie des images et des sons, Ali Cherri a plutôt créé un monde de lenteur et de magie. Un monde véhiculant des sentiments de compassion et de tendresse envers ses sujets et les environnements qu’ils habitent. Certes, il existe des moments d’obscurité. Comment pourrait-il en être autrement quand on est confronté aux cicatrices et aux traumatismes de la guerre, de la violence et du déplacement ? Pourtant, ces moments d’obscurité sont précisément là pour que l’ordinaire s’enracine, pour que le cours de la vie et du temps s’écoule, et pour que les cicatrices et traumatismes redeviennent visibles.