Dans le corps, dans la chambre, dans l’espace

Quand on m’a proposé d’écrire cet essai sur Dominique Gonzalez-Foerster, je me suis dit : je pourrais partir de n’importe où. Du corps, de la chambre, de l’intersidéral. Je pourrais commencer devant la porte fermée d’une chambre d’hôtel. Je pourrais me trouver sur la plage ou sur une autre planète, attendre dans un port ou me produire sur scène. Je devrais peut-être partir d’un parc européen bien entretenu, dans lequel on tombe sur une série de grands objets étranges et incongrus : une masse de roche volcanique ; un banc moderniste élancé ; un lampadaire. Ou bien je pourrais commencer dans un espace d’exposition disloqué, déambulant le long d’une allée en béton ciré à travers un hangar blanc qu’empliraient peu à peu les sons complexes et intenses d’une pluie tropicale. Je pourrais remonter le temps, rencontrer une apparition vacillante de Marilyn Monroe tandis qu’elle danserait seule dans un espace sombre. Je pourrais filer vers le futur, m’allonger sur un cadre de lit en métal dans le bunker d’une centrale électrique désaffectée, entourée de reproductions de sculptures célèbres qui auraient curieusement enflé sous l’effet d’une pluie apocalyptique. Je pourrais commencer à l’intérieur de mon propre corps, écoutant, goûtant, humant, clignant des yeux : une chambre où s’infiltrerait une odeur musquée ; une galerie inondée par le son d’une aria enregistrée ; un schéma de lumières mouvantes qui réagiraient à mes mouvements. Je pourrais commencer à la plus grande distance concevable de moi-même, désincarnée, flottant dans une réalité virtuelle suspendue dans le sidéral.

Gonzalez-Foerster est une artiste insolite : ses œuvres sont toutes si différentes qu’il est difficile de trouver celle qui peut faire office de synecdoque. Les personnes qui visitent ses expositions, ou parcourent sa carrière d’artiste – depuis la première exposition individuelle dans la bibliothèque de l’école d’art de Grenoble en 1986 jusqu’à son intervention actuelle à la Serpentine Gallery de Londres – ont remarqué une tendance au tout. Ses titres suggèrent une manière de se propager dans les espaces et le long de chronologies : chronotypes & dioramas ; Endodrome ; Exotourisme ; Solarium ; Temporama ; Cosmodrome. Gonzalez-Foerster est née à Strasbourg en 1965, mais le titre de sa rétrospective de 2015 au Centre Pompidou, 1887-2058, en choisissant d’évoquer le cadre temporel des œuvres, résume avec plus de précision la portée de son travail. Elle traverse les continents, vivant entre Paris et Rio de Janeiro. Elle mélange les médias, compose des projections et de la musique, des objets et des performances, des sculptures et des scripts. Ses œuvres incluent un opéra, une apparition personnelle sous les traits de Bob Dylan. Un long film sans action ni narration qui flotte à travers des espaces urbains, et un court film narratif dans lequel une femme attend le ferry qui l’emmènera ailleurs. Une cabine d’essayage, et un script pour un personnage de manga. Des dioramas de musée d’un futur lointain : des livres abandonnés dans un paysage synthétique. Une succession de récits racontant ses différentes participations à la Biennale de Venise sur plusieurs années. Un jardin secret. Une invitation à danser.

Quand on m’a invitée à réfléchir et à écrire sur son travail, c’est le mouvement lui-même qui m’a le plus intéressée, la façon dont ce champ considérable suggère une expédition ou une exploration, une mission, le tourisme. J’ai commencé au seuil de l’univers et j’ai parcouru des échelles à travers une séquence d’espaces circonscrits créés par Gonzalez-Foerster, puis j’ai pénétré dans le corps.

Monde

...elle choisit avec soin les termes qu’elle utilise pour décrire ce qu’elle fait...

L’exposition de Gonzalez-Foerster qui se tient en ce moment à Londres est plus grande que l’univers. L’espace intersidéral est le point de départ d’Alienarium 5 : l’exposition part rapidement loin d’ici, pénétrant des dimensions alternatives et rencontrant des esprits. Elle s’étend dans des paysages numériques. Elle croise des non-humains, des extraterrestres et des fantômes. Elle voyage vers le passé et le futur. On y trouve un panorama conçu comme un collage, une bibliothèque soigneusement sélectionnée, une chambre secrète, des œuvres vidéo, des transmissions radio, de la sculpture et un voyage en réalité virtuelle qui va au-delà de notre système solaire.

Quand j’ai parlé avec Gonzalez-Foerster pendant la période où elle préparait cette exposition, elle était complètement focalisée sur son projet. Discuter de son travail passé ne l’intéressait pas tellement, et l’accueil réservé à l’exposition ne l’inquiétait pas : son esprit était concentré sur le présent, sur ce qu’elle allait faire, et ce qu’elle allait faire était une expérience complètement nouvelle, un essai. « Je suis une personne des premières fois, je ne sais pas refaire ou répéter1. » Gonzalez-Foerster n’a pas d’atelier parce qu’elle préfère passer ses journées dehors, à l’extérieur : « J’aime me réveiller et regarder un film, chanter, marcher. En ce sens, il y a toujours un risque. Je ne fais pas ce que je sais faire, c’est plutôt le contraire : j’essaie d’expérimenter. »

Nous discutions sur Zoom ce jour-là, Dominique parlait en anglais pour me faciliter la tâche. Elle a l’habitude de la traduction, elle choisit avec soin les termes qu’elle utilise pour décrire ce qu’elle fait, et pense à la façon dont chaque mot pourrait résonner dans d’autres langues. Elle a besoin d’un vocabulaire qui soit à la fois précis et offrant une certaine complexité : « apparitions » plutôt que performances ; « expériences » plutôt qu’installations. Je me souviens qu’en cours de français à l’école on nous avait appris que le mot expérience était un faux ami – se rapportant en anglais non seulement à « expérience » mais aussi à « essai » –, mais dans ce contexte cette surimpression est la bienvenue : les essais de Gonzalez-Foerster trouvent une unité dans l’accent mis sur l’expérience. Elle décrit son travail comme des expériences, pas des objets. « Une occasion de sentir et d’être quelque chose de nouveau. »

Sur mon écran, l’image s’est soudainement figée. Quand Dominique a ouvert un livre pour me montrer quelque chose, l’ordinateur a automatiquement brouillé l’image. Elle utilise parfois le langage d’un portail animé ou une interface pour exprimer ce qu’elle construit : les œuvres individuelles sont des « dispositifs d’exposition », des technologies qui offrent un accès à des expériences particulières. Alienarium 5, l’expérience dans laquelle elle était plongée au moment de notre entretien, est un univers qui rassemble des technologies anciennes et nouvelles – réalité virtuelle, design architectural, livres –, chacune pouvant ménager une rencontre par-delà la différence. Ces appareils et écrans sont des essais, mais ils ne viennent pas de nulle part. Ils s’inscrivent dans une série de travaux en cours qu’elle appelle ses apparitions (2007-) ; le mot indique une manifestation visuelle, quelque chose est donné à voir, mais il recèle aussi une dimension plus troublante. Gonzalez-Foerster se prépare pour ces œuvres pendant des mois, lisant et faisant des recherches sur une figure historique ou de fiction : le personnage de Mort à Venise de Thomas Mann, Scarlett O’Hara ou Edgar Allan Poe. Ensuite, au moment de l’apparition seulement, Gonzalez-Foerster entre elle-même dans ce personnage. Elle endosse son costume et ses mouvements, utilise du maquillage, de la musique, et autre chose – quelque chose qui n’est pas accessible à la description verbale – pour transformer son être en celui du personnage. Plus tard, dans un email, elle m’a décrit l’expérience comme une « transe / presque une sorte d’expérience spirite ».

Les apparitions ont pu prendre différentes formes. Gonzalez-Foerster est la O’Hara de Vivien Leigh à Kyoto, une réplicante de Blade Runner à Paris, le roi Louis II de Bavière à New York. Ces différentes persona entrent en jeu les unes avec les autres dans des projets plus vastes : pour Teatro (QM.15), qui a d’abord été montré à la galerie Esther Schipper à Berlin en 2016, Gonzalez-Foerster se transforme en projections d’interprètes féminines : Sarah Bernhardt, Marilyn Monroe et Maria Callas. Elles sont séparées mais reliées, car chacune de ces femmes faisait preuve d’un engagement exigeant si ce n’est éprouvant dans sa façon de se mettre en scène. M.2062, un opéra fragmenté, a été initié pendant le « Memory Marathon » de la Serpentine Gallery en 2012, et développé les années suivantes à l’occasion de plusieurs apparitions à travers le monde : Dublin, Saint-Pétersbourg, Kyoto, Gwangju, Berlin, Paris. Ses apparitions sont d’une diversité déconcertante, Vera Nabokov et Bob Dylan ; la danseuse et courtisane Lola Montez ; Fitzcarraldo, le personnage colonial de fiction.

J’ai regardé des vidéos de chacune de ces œuvres les unes après les autres – un relais rapide d’apparitions, changeant de costume, de scénographie, de musique et de persona d’un instant à l’autre, logistiquement impossible dans la vie réelle. En les voyant à la suite, j’ai remarqué que de nombreuses apparitions attirent l’attention sur leur propre théâtralité : les accessoires et les rideaux en velours, les systèmes d’éclairage et les bandes-son qui nous submergent. Il y a des sequins et des paillettes, il y a un visage maquillé au néon. Mais le personnage au centre de tous ces événements mis en scène m’est apparu, peut-être à rebours de toute logique, comme une personne exceptionnellement mesurée – je dirais même presque maîtresse d’elle-même. L’être de Gonzalez-Foerster se déplace, ou est déplacé, posément, qu’elle soit une réplicante de Blade Runner sur la scène d’un concert pop ou Faye Dunaway en rose bonbon, assise devant un échiquier, jouant seule.

Le fait qu’elle se mette à penser avec l’extraterrestre signifie qu’elle pense à cette altérité dans un sens littéral, environnemental...

Les apparitions donnent une idée de l’expérience que propose Gonzalez-Foerster : à la fois psychédélique et maîtrisée. Elle est entraînée vers quelque chose de magique, des portes vers des réalités différentes – mais devenir quelqu’un d’autre, une autre personne ou un autre être, demande du travail. Gonzalez-Foerster utilise des technologies, des matériaux, des architectures, des cadres, et elle s’engage à réaliser tout ce qui est nécessaire pour créer ces expériences d’un autre monde. Le fait qu’elle se mette à penser avec l’extraterrestre signifie qu’elle pense à cette altérité dans un sens littéral, environnemental : les planètes alternatives et leurs écologies spéculatives. Mais mentionner l’étranger signifie aussi mentionner les personnes réfugiées qui vivent sur cette planète, ici et maintenant, ce qui soulève des questions concernant le nationalisme, la décolonialité et le contrôle des frontières. La frontière entre soi et l’autre est une frontière politique, alignée et maintenue par des lois et des hiérarchies qui discriminent autant qu’elles distinguent. Si bien que le passage d’une personne à une autre, d’un autochtone à un étranger, est toujours un processus délicat. Il prend du temps. Il faut respecter cette difficulté : la période d’apprentissage et de travail est un prérequis pour que Gonzalez-Foerster puisse développer chaque costume et univers sonore, chaque environnement complexe et chaque incarnation – pour créer le monde d’une autre persona puis y entrer.

Je voulais savoir ce que le mot monde signifiait à ses yeux. Son travail attire l’attention sur ce terme – sur les mondes intérieurs ; sur les notions d’univers, d’espace, de tout et tout le monde. En guise de réponse, elle a commencé par rire – « il y a bien des manières de répondre à ça » – puis elle a parlé de la différence. Tout le monde est conscient que de nombreux êtres se partagent le monde physique, a-t-elle expliqué, « mais nous vivons dans tellement de mondes différents selon notre manière de nous rapporter à ce monde. Le mot monde nous invite peut-être à essayer d’entrer en contact avec cette dimension plus vaste, qui dépasse la dimension de l’objet ou du domestique ». L’univers est toujours pluriel, ce qui est toujours un paradoxe. M’est revenu à l’esprit un essai de Jorge Luis Borges dans lequel il tente de donner un sens à l’idée d’univers et réalise que l’échelle et la complexité du monde excèdent toute tentative de le penser. « Il n’y a pas de classement de l’univers qui ne soit arbitraire et conjectural. La raison en est très simple : nous ne savons pas quelle chose est l’univers […]. Nous devons même aller plus loin et soupçonner qu’il n’existe pas d’univers au sens organique et unificateur que lui confère ce mot ambitieux2. »

Pour Gonzalez-Foerster, le monde est « complexité ». Le monde est toujours des mondes. Non pas un univers mais le multivers : cela peut être un ensemble de connexions, de relations, « quelque chose qui entoure, plutôt que quelque chose qui vous fait face ». Au centre du bâtiment de la Serpentine se trouve un unique espace circulaire qui encercle le spectateur. Metapanorama est un collage qui réunit une autre foule inattendue : ici J. G. Ballard et ici Ada Lovelace, non loin de Audre Lorde qui fait face à Lady Diana, tous et toutes rassemblé·es devant une gigantesque image de la planète Terre, s’élevant comme une bille bleue – comme on la verrait depuis la Lune. Il y d’autres planètes imaginaires, les lunes de Saturne, des nébuleuses, des roches et des débris spatiaux. Il y a des formes dendritiques qui pourraient être des vues en gros plan de capillaires végétaux ou des images satellites d’un delta de rivière. Des myxomycètes et une méduse, un Télétubbie. Il y a des représentations de sculptures modernes célèbres, des miniatures parfaites d’œuvres d’Henry Moore et de Yayoi Kusama. Il y a des coraux, des plantes, des explosifs et des extraterrestres de films. Tout est réuni dans le cercle, c’est un univers dans une chambre.

Chambre

Gonzalez-Foerster s’intéresse à la chambre, la pièce. Dans ses expositions, elle introduit souvent des œuvres littéraires qui explorent les différentes manières dont auteurs et autrices, penseurs et penseuses ont défini ou imaginé une pièce de vie – comment l’espace est circonscrit, contenu et contrôlé, traversé et habité. Ces références et théories de l’espace offrent des pistes possibles à suivre. Mais les œuvres et les expositions de Gonzalez-Foerster rendent aussi la personne qui les regarde directement et immédiatement consciente de l’espace maîtrisé, unitaire qui l’entoure : la chambre elle-même devient le médium, ce qui a été décrit comme une invention de l’artiste3. Entre 1991 et 1998, elle a créé peut-être soixante chambres4 : des œuvres qui réinventent et reconstruisent leur espace d’exposition, de telle sorte que l’espace lui-même est exposé5. Des murs peints ou des cloisons, des zones recouvertes de tapis, des tentures et des rideaux sont mis à contribution pour que la pièce se rapproche du public, lui donnant l’impression d’être enveloppé. L’anonymat de la plupart de ces chambres les rend familières. Les espaces de galerie sont annexés et redéfinis pour devenir des zones liminaires : corridors et atriums, vestiaires ou salles d’attente. Ces espaces aseptisés, calmes, avec leurs plantes en pot, leurs portes fermées et leurs étendues de moquette nettoyées à l’aspirateur s’ouvrent dans différentes directions. D’autres pièces semblent extrêmement intimes – les bureaux et les chambres – mais elles aussi sont à peine meublées, peintes dans des couleurs douces et peuplées d’objets et meubles choisis avec soin. Une paire de petites chaises ou un lit étroit. Une imprimante. Une ombrelle en papier ouverte. Aux murs, des photos de paysages nocturnes ; des images d’autres intérieurs possibles. Un livre sur une table de chevet. Chaque chambre a sa propre atmosphère, comme c’est souvent le cas des lieux qu’on a quittés. L’atmosphère exerce une pression : elle peut agir à l’intérieur. La pièce devient un moyen d’accéder à une autre expérience. Chacune est un vortex.

Gonzalez-Foerster a décrit ses apparitions – le processus consistant à devenir, ou manifester un autre personnage à travers son propre corps – comme une tentative pour travailler à la lisière de ce qu’est une œuvre d’art : « Une tentative de rentrer à l’intérieur de l’œuvre et d’être l’œuvre6. » On pourrait décrire de la même manière ce qui arrive à une personne qui entre dans l’un de ses espaces – une pièce, ou l’un de ses environnements plus vastes et plus étranges. L’installation qui vous plonge sous une pluie tropicale torrentielle. Le parc qui vous place dans un désert compact de sable blanc et de béton lisse. La projection de film qui pourrait être une boîte de nuit. En franchissant le seuil, vous êtes saisi. Un désert ou une chambre, une piste de danse ou une forêt humide : tous reçoivent un spectateur ou une personne du public comme un·e locataire ou un·e résident·e. Vous pouvez entrer comme si vous visitiez une galerie, vous demandant qui pourrait bien peupler ce nouvel environnement. Mais ensuite vous y êtes, et ce qui le peuple, c’est vous.

Ces œuvres ont été développées par Gonzalez-Foerster sur plusieurs décennies et se développent encore. Pendant cette période de l’histoire, elles se sont déployées au sein et au même moment qu’une compréhension renouvelée de la planète et du pouvoir. L’histoire de la modernité en Europe a été celle de l’humain – un individu blanc, genré, qui se définit en opposition à son environnement : aux minéraux, aux plantes et aux animaux, mais aussi aux corps réduits en esclavage, apatrides, queer ou aux autres corps aliénés dont l’exploitation historique a reposé sur le fait qu’ils n’étaient pas pleinement humanisés. Au fil des années, à travers la carrière de Gonzalez-Foerster telle qu’elle se poursuit aujourd’hui, cette histoire a atteint un point critique. Ces considérations concernant la hiérarchie et la capacité d’action, l’acteur et le décor, s’effondrent petit à petit et des récits alternatifs, dans lesquels le non-humain a toujours été respecté et reconnu pour sa capacité à agir, se font jour. Textbau (2018) inclut une série de textes muraux qui remettent directement en question l’exceptionnalisme humain et le statut accordé au travail humain. « Pourquoi est-il plus important de penser à l’art que de prendre soin des plantes et des êtres vivants. […] En quel sens l’art ajoute-t-il quelque chose à la biodiversité ou bien la menace-t-il ? »

...nous consommons et participons à l’extraction alors même que nous critiquons la crise de la consommation et de l’extraction.

Ici, Gonzalez-Foerster met le doigt sur un point sensible, une plaisanterie spécifique au monde de l’art : nous consommons et participons à l’extraction alors même que nous critiquons la crise de la consommation et de l’extraction. Cela revient à « détruire une forêt pour construire un opéra dans lequel la forêt apparaîtrait sur scène7». Sa scène imaginaire luxuriante m’a rappelé une image d’un texte de Bruno Latour qui semble issu du même terreau. Latour décrit les transformations du concept d’univers. C’est une nouvelle expansion, dit-il. Elle ne s’étend pas vers l’espace intersidéral, la zone où vivent les extraterrestres. Au contraire, elle s’éloigne du familier, pour s’aventurer dans son environnement immédiat :

« Ce qu’on appelle la civilisation, disons les habitudes prises au cours des dix derniers millénaires, s’est déroulé, expliquent les géologues, dans une époque et sur un espace géographique étonnamment stables. L’Holocène (c’est le nom qu’ils lui donnent) avait tous les traits d’un “cadre” à l’intérieur duquel on pouvait en effet distinguer sans trop de peine l’action des humains, de même qu’au théâtre on peut oublier le bâtiment et les coulisses pour se concentrer sur l’intrigue. Ce n’est plus le cas à l’Anthropocène, ce terme disputé que certains experts souhaitent donner à l’époque actuelle. Là, il ne s’agit plus de petites fluctuations climatiques, mais d’un bouleversement qui mobilise le système Terre lui-même. […] Aujourd’hui, le décor, les coulisses, l’arrière-scène, le bâtiment tout entier sont montés sur les planches et disputent aux acteurs le rôle principal. Cela change tous les scripts, suggère d’autres dénouements8. »

Le travail de Gonzalez-Foerster anime en quelque sorte l’image dont se sert Latour, celle d’un théâtre dont les coulisses, l’arrière-scène et le décor se sont relevés et mis en mouvement. Une mise en scène n’est pas un décor. Un couloir n’est pas un simple moyen vers une fin. Ses espaces ne sont pas des éléments d’un arrière-plan – contextes, cadres, toiles de fond, bâtiments, chambre vide –, ce sont des atmosphères et des environnements qui agissent sur le corps.

Être à l’intérieur d’un de ces espaces incite à ressentir la différence – un nouveau dénouement. La description que donne Gonzalez-Foerster de l’art comme environnement ou enveloppe (« quelque chose qui entoure, plutôt que quelque chose qui vous fait face ») agit par-delà les frontières. De plus en plus, elle montre comment les frontières entre des espaces délimités enflent ou se brisent : contenu et assistance, intérieur et extérieur, hôte et étranger. Alienarium 5 s’étend hors de la Serpentine Gallery vers l’environnement immédiat, et au-delà. Les œuvres de l’exposition peuvent être vues depuis l’extérieur du bâtiment, et l’une d’entre elles aperçue seulement à travers les petits carreaux de verre des anciennes portes-fenêtres. Certains de ces carreaux ont été obturés, d’autres permettent au public de jeter un œil. En bas des portes se trouvent quelques vitres transparentes – accessibles à un escargot ou à un renard qui vit dans le parc. Il y a aussi des « transmissions » sonores que l’on peut recevoir depuis certains endroits de Hyde Park. Les gens peuvent les écouter en marchant vers la galerie, ou après, en repartant. À l’extérieur de la galerie, les transmissions d’Alienarium 5 viennent de l’espace intersidéral ; dans la galerie, au cœur de l’exposition, le monde se presse sur les murs de Metapanorama.

Lors de notre conversation sur Zoom, Gonzalez-Foerster a situé la foule au cœur de son propre être. Elle m’a décrit comment, au cours des dernières années, son expérience s’est « déplacée ». Elle sent qu’elle s’éloigne de la façon dont elle a jusque-là exploré les chambres à travers « l’attente et l’ouverture vide » – les atriums et les couloirs, l’espace évocateur. Ce qui vient à la place, c’est « une ruée ou une invasion d’êtres ».

Il y a vingt ou vingt-cinq ans, m’a-t-elle dit, elle aurait sans doute conçu un décor pour une foule. Elle s’est souvenue de Brasilia Hall (1998-2000), une longue moquette verte dans une pièce aux murs blancs. Un néon orange, et un petit écran vidéo donnant à voir des bâtiments d’Oscar Niemeyer au Brésil. Les lignes claires et la pureté de l’environnement de Gonzalez-Foerster s’accordent avec l’architecture moderniste de Niemeyer. Aujourd’hui, Gonzalez-Foerster ne prend pas ses distances avec ce travail, mais elle décrit un mouvement en elle qui l’a amenée à modifier son rapport à l’espace. « Il y a des années, cela peut paraître étrange, mais je m’identifiais à des espaces vides, des pièces vides. Aujourd’hui, j’ai plutôt l’impression de faire partie des corps, de faire partie de la foule. » Nous avons parlé de la covid-19, de l’effondrement des écosystèmes, et de la pression que l’histoire récente fait peser sur les relations entre l’environnement et le corps. Gonzalez-Foerster a également suggéré, avec un peu plus d’hésitation, que si ces phénomènes externes l’ont affectée il s’est aussi passé quelque chose à l’intérieur de son propre corps. L’expérience de ses apparitions, « ces manières d’incarner et d’entrer », a pu influencer le changement de perspective qu’elle a vécu, l’impression que l’expérience a changé. Le climat brésilien, avec ses processus biologiques intenses, variés, florissants, illustre et incarne en même temps la « fertilisation croisée ». Au croisement entre l’Europe et l’Amérique du Sud, Gonzalez-Foerster attire l’attention sur le mouvement lui-même comme processus génératif – quand elle parle de ses expériences de vie et de travail à Rio, elle décrit une mutation environnementale qui, en la transformant, l’incite à produire un nouveau travail :

« Vous pouvez vous “tropicaliser”, vous fertiliser et fertiliser votre travail dans un environnement climatique différent. Il peut avoir un effet sur les attitudes, les idées et même les intentions. Il vous donne différentes intensités9. »

Les objets sont intéressants, mais c’est ce mouvement ou cette énergie, cette agitation, qui rend le travail vivant. Quelque chose émerge qui est davantage que la somme de ses parties. Quelque chose qui tire sur le bord élastique de l’univers et qui fait de la place. Il y a là une expérience de diversité florissante née d’un voyage à travers des différences qui ne peuvent pas ou ne veulent pas être assimilées. Un multivers qu’on peut donner à sentir en transformant ce qui nous entoure. Lorsque l’œuvre produit des connexions à travers différentes échelles, elle évoque les mondes plus vastes dans lesquels chaque monde individuel est contenu. De l’univers à la chambre, de la chambre au corps. « Un être peut être un espace, on peut entrer dans les personnages comme dans les espaces10. »

Corps

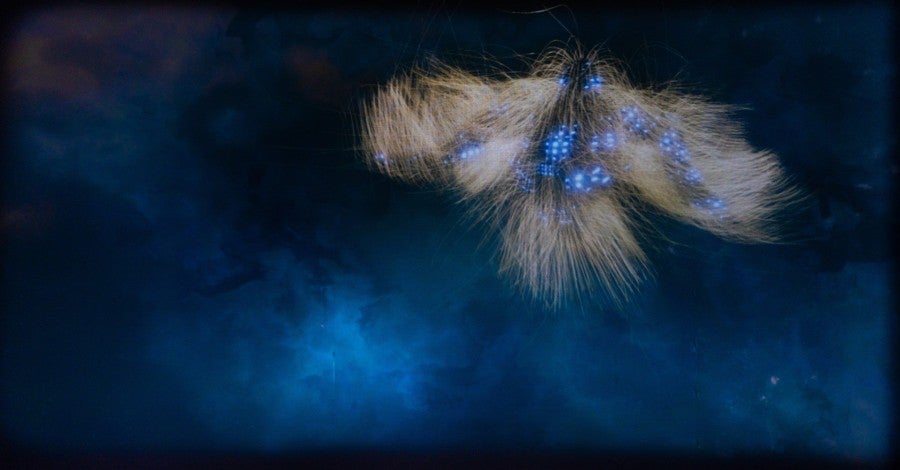

Au début, mon corps flottait. Il y avait des étoiles plus ou moins proches et elles étaient suspendues avec moi dans un bleu profond. Un nuage couleur taupe enveloppait mon champ de vision, il bouillonnait comme une lampe à lave, puis il s’est dispersé jusqu’à ressembler à un tissu transparent. Quand j’ai regardé en bas je n’ai pas vu mon corps, seulement d’autres abîmes légèrement scintillants que j’apercevais à travers des brumes. Des sons grinçants emplissaient mes oreilles. Ils semblaient anciens et rythmés. C’étaient des sons de nuit noire ou peut-être venaient-ils des zones les plus profondes d’un océan. Quand j’ai regardé en haut, un nouvel élément est apparu dans le coin le plus éloigné de mon champ de vision.

Il a flotté jusqu’à devenir pleinement visible : argenté et énorme. Il avait une forme d’amibe mais il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait de poissons. Un banc de poissons qui avait la forme d’un gigantesque poisson. Ou peut-être un seul poisson dont les nombreuses écailles donnaient l’impression d’un banc. Ce n’était pas un poisson… Chaque écaille était une petite languette métallique argentée, une sorte de composant ou un minéral taillé. Il a glissé à travers l’écran, étincelant comme une armure, puis il s’est éloigné.

J’ai regardé tout autour, à travers le voile ou le foulard ou la bulle qui m’enveloppait. Encore de l’espace, d’autres étoiles scintillantes. Puis il y a eu un son pétillant.

...j’étais consciente qu’il y avait autour de moi d’autres personnes que je ne pouvais pas voir.

La comète, ou le météore, ou quoi que ce fut, s’est somptueusement embrasée. Crépitante et chatoyante, elle s’est déplacée jusqu’au centre de mon univers où elle est presque entrée en collision avec l’immense banc de poissons argenté qui paraissait extrêmement solide en comparaison, puis l’a dépassé. Le météore filait vers le bas, juste en-dessous de moi, dans le grand espace où auraient dû se trouver mes jambes. Je me suis retournée pour le regarder, à travers les fines volutes de mes nuages, émerger de l’autre côté. Dans son sillage, il tirait de longs maillons de lumières colorées, laissant derrière lui une traînée de minuscules étoiles en pointillé qui se sont évanouies les unes après les autres.

Quand je me suis retournée j’ai vu une chose monstrueuse qui se tortillait. Une méduse. Un arc-en-ciel de câbles électriques s’enroulant les uns autour des autres comme du caoutchouc. Une perruque maléfique de film d’horreur. Une grande méduse. J’ai réalisé qu’elle venait vers moi, horriblement lentement. Elle devenait toujours plus grosse, bloquant tout l’espace au loin. Elle grouillait de plus en plus près de mon visage, et j’étais persuadée que les bouts de ses tentacules poisseux allaient se coller à ma tête, m’enlacer ou me consumer. Puis elle s’est arrêtée. Elle flottait tranquillement à côté, comme si elle s’était mise à me regarder. J’ai senti une douceur inattendue s’en dégager. La curiosité, peut-être. Dans mes oreilles, un battement sourd que je n’avais pas remarqué se calma. Puis les bulles couleur taupe autour de moi sont devenues plus laiteuses et épaisses, jusqu’à ce que j’aie l’impression d’être contenue dans une peau étrange, une membrane amniotique ou un utérus. L’espace s’est étiré autour de moi. Les étoiles scintillaient et battaient. J’attendais la suite mais j’ai entendu la voix d’un surveillant qui me disait que c’était terminé. « Restez assise, m’a-t-on dit. Quelqu’un va venir retirer votre casque. »

Pendant que j’étais dans la réalité virtuelle d’Alienarium 5, j’avais une conscience étrange de moi-même, comme si j’étais multipliée ou englobée dans plusieurs lieux en même temps. Je sentais mon corps flotter à travers l’univers grinçant et scintillant de réalité virtuelle, dans ma bulle d’espace laiteuse. Et, en même temps, j’étais aussi hyper-attentive à ma présence physique, casque sur la tête, dans la salle de la galerie. Ce qui m’entourait me paraissait plus tactile que d’habitude : la surface plastifiée du tabouret sur lequel j’étais assise et le câble doux, légèrement chaud, du casque qui s’étirait sur ma clavicule. J’avais conscience de moi-même, assise bien droite sur le tabouret, les vertèbres alignées, aveugle. Mes possibilités de mouvement semblaient limitées : j’étais attachée au sol par mon câblage, et j’étais consciente qu’il y avait autour de moi d’autres personnes que je ne pouvais pas voir.

Les gardien·nes du centre d’art donnaient des instructions, ajustaient nos casques et, quand le voyage commençait, reculaient pour nous surveiller. Pendant que je flottais entre les étoiles, je sentais leur présence, lointaine mais constante, qui me voyait depuis cette autre réalité. J’étais consciente que mon environnement visuel planant était contenu dans la pièce qu’elles et ils occupaient, mais aussi que cette pièce était suspendue entre les étoiles dans l’espace intersidéral, que je pouvais voir.

À la fin, quelqu’un m’a aidée à retirer le casque. On m’a demandé comme c’était là-bas et j’ai répondu que c’était intense. On m’a dit que j’avais beaucoup regardé autour de moi et on m’a souri. Je me suis dit que la plupart du temps on n’entend pas le personnel des musées, on ne le voit qu’à moitié – une présence silencieuse et immobile que les publics et les critiques effacent de leur article ou de leur souvenir d’un espace d’exposition. Dans Alienarium 5, un glissement subtil a lieu. L’œuvre a déclenché une chaîne de petites rencontres là où, d’ordinaire, règne plutôt la déconnexion. L’exposition a focalisé mon attention vers les plus lointains confins de l’espace intersidéral, mais elle m’a aussi rendue plus consciente de mon propre corps et des autres autour de moi.

Plus tard ce jour-là, j’ai rencontré Dominique à la gare de St. Pancras. C’était une chaude matinée de printemps, quelques jours avant Pâques. La gare était noire de monde et de bagages, une longue queue serpentait devant le terminal de l’Eurostar. Nous sommes restées dans la salle d’attente et j’ai raconté à Dominique ce que j’avais vécu dans sa pièce en réalité virtuelle. L’utérus et le banc de poissons, la méduse faite de câbles électriques. Elle a souri (elle sourit souvent) et dit que cela l’intéressait de savoir comment quelqu’un d’autre avait vécu cette expérience – chaque histoire est différente. Elle-même aurait décrit le scénario différemment. Elle m’a dit que chaque casque, parmi les cinq de la rangée, adoptait la perspective d’un extraterrestre différent. La personne qui était assise derrière moi était le banc ou le météore ou la méduse de câbles électriques. Le voyage n’était pas un simple environnement enveloppant, mais une série de points de vue à expérimenter, chacun passant et entrant en contact avec le suivant. Et derrière cette pièce se trouvait une autre sphère d’activité : une salle d’observation où on pouvait regarder les gens faire l’expérience du spectacle. Dominique trouvait cela poignant – de regarder les corps, casque sur la tête, aveugles à leur environnement immédiat alors qu’ils explorent une réalité fantastique incrustée dans celui-ci. Sa description de l’expérience comme d’un tout donnait le vertige : des chaînes mouvantes de différence et de connexion, à travers les espaces et les échelles, au sein du casque et de l’espace de la galerie, à travers le parc et la ville, entre les planètes, les espaces, un multivers, chacun étant une propriété émergente des autres, et aucun ne s’y réduisant.

Orienter l’attention vers ce qui est étranger relève d’un processus politique. L’œuvre, « une situation, plutôt qu’une chose », déclenche une prise de conscience – c’est une action. Il est difficile de séparer une expérience intellectuelle de compréhension ou de cognition augmentée de quelque chose d’extatique – un trip. Peut-être parce que le sentiment d’une intuition nette ne peut passer que si on nous le donne à sentir, quand il a lieu dans le corps. Le travail de Gonzalez-Foerster résiste à la description parce qu’il s’intéresse à tout et partout, et aussi parce qu’il repose sur une possibilité délicate : sentir. Il est difficile, dans le monde réel aujourd’hui, de nier la situation d’interconnexion à travers les échelles : corps-chambre-environnement-espace. Les écosystèmes, les multivers, ou la vie nue. Mais au cours d’une journée ordinaire, en parlant avec des proches ou en s’asseyant à son bureau, ressentir ces interconnexions n’est pas toujours facile – un contact en cascade à travers les échelles, des points précis où le soi et ses autres se soudent et se pressent les uns contre les autres. Parmi les espaces que Gonzalez-Foerster a créés, il y a une chambre qui est comme une sorte d’autobiographie. euqinimod & costumes, exposée pour la première fois en 2014 à la 303 Gallery à New York, a été réassemblée pour la rétrospective au Centre Pompidou en 2015. C’est un espace qui contient des objets des archives personnelles de Gonzalez-Foerster, des dessins et des photos de jeunesse, des habits qu’elle ne porte plus. D’une certaine manière – comme plusieurs de ses œuvres – cette chambre est un cas particulier : elle n’est pas représentative des environnements fantastiques, baignés de transe-néon-tropique qui sont sa marque de fabrique. Par ailleurs, cette œuvre nettement autobiographique et inhabituelle illustre la façon dont Gonzalez-Foerster donne sens à un monde qu’elle définit, comme toute personne attentive le ferait, par la complexité. Chaque sensation éphémère a une intensité distincte. euqinimod & costumes nous donne un sentiment de proximité physique. Les dessins sont de sa main et les vêtements viennent de son propre corps. C’est aussi une exposition intime, tendre en quelque sorte. Les murs sont peints de couleurs pastel, il y a des miroirs et quelques meubles doux, curvilignes. Chaque point de contact, soigneusement placé, peut devenir une expérience hypertactile. Ce n’est que quand ils se rencontrent que quelque chose émerge à une autre échelle : un être tout entier, une vie. Il y a des photographies de Gonzalez-Foerster dans les années 1970 et une chemise de nuit qu’elle portait enfant. Le vêtement usagé a un étrange pouvoir. Il conserve la forme de la personne qui l’a porté après qu’elle l’a mis de côté, et même après que le corps a grandi sans lui. Cela peut s’accrocher aux cellules de la peau ou à un cheveu perdu. Le travail de Gonzalez-Foerster pense avec tout le corps. Il est à l’écoute des moindres interactions et modalités singulières de sensations, créant ainsi de la présence. Le fondu des feux d’artifice. Du sable granuleux. L’odeur de musc et de cheveux. Le scintillement de lumières au loin. Des membres dansants qui projettent des ombres. Les vrilles de plantes luxuriantes, qui cherchent à se rejoindre. Un appel extraterrestre. Le son de la pluie.

Discussion entre DGF et DH. Les citations sans référence qui suivent sont issues de ces discussions, mars-avril 2022.

Jorge Luis Borges, trad. Eliot Weinberger, « John Wilkins’ Analytical Language » (1942), in Selected Non-Fictions, EW, éd. New York, Penguin Classics, 1999, pp. 229-232, p. 231.

« Elle a inventé un format de production et d’exposition dont le nom générique est la chambre », Patricia Falguières, « Couleur-temps : les chambres », in Dominique Gonzalez-Foerster, Julie Rouart, Flammarion, Adagp, Paris, 2015, pp. 166-170, p. 166.

NDT : en français dans le texte.

Certaines de ces œuvres se servent d’architecture précise, en dehors des espaces d’exposition habituels. R.W.F. (1993) est un décor de film imaginaire qui a été créé dans un appartement à Cologne.

Emma Lavigne, Dominique Gonzalez-Foerster, 1887-2058, Prestel, Düsseldorf, 2016, p. 189.

Textbau, 2018.

Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017, p. 43-44.

Entretien de DGF avec Olivier Zahm, Purple Magazine, F/W 2013.

Entretien de DGF avec Emma Lavigne, Centre Pompidou, 2015.