JESUISDESOLEEJENAIPASCOMPRIS. Une réflexion sur la vérité dans la peinture de Sylvie Fanchon.

Helena Chávez Mac Gregor et Sylvie Fanchon, Paris, novembre 2022.

1.

Je fais un rêve récurrent dans lequel je parle en français à un ami. Il est francophone. En dehors de la vie onirique, nous communiquons en espagnol et en anglais, mais chaque fois que je rêve de lui, nous parlons en français. Inévitablement, le rêve ne dure que quelques secondes, le temps que j’arrive à parler avant d’être à court de mots. Je me réveille souvent avec la bouche coincée.

Je devrais parler français, mais ce n’est pas le cas. Je l’ai étudié quand j’étais petite, puis à l’adolescence. À l’université, j’ai étudié la philosophie et, comme j’ai finalement choisi de travailler sur l’esthétique et la politique, je me suis retrouvée à lire d'interminables traités dans cette langue. Mais je ne la parle pas du tout.

Le premier tableau que j’ai vu de Sylvie Fanchon était une bichromie en noir et blanc. Sur un fond noir, des figures blanches rappellent les silhouettes d’animaux de dessin animé. Un chien ou un quadrupède marche la tête haute en bas à droite du tableau et un petit oiseau dodu s’appuie sur une bande de peinture blanche réalisée d’un seul coup de pinceau sur laquelle une série de lettres noires faites au pochoir s’entasse pour former un ensemble de signes : JESUISDESOLEEJENAIPASCOMPRIS1.

J’ai regardé le tableau pendant un long moment, en assemblant les lettres et en formant les mots. Je n’ai pas réussi à former la phrase tout de suite, j’ai dû essayer plusieurs fois, en utilisant des signes de ponctuation : Je-suis-désolée, je-n’ai-pas-compris. Cela n’avait pas l’air d’une énigme, mais l’œuvre m’obligeait à aller lentement, peut-être à la vitesse à laquelle mon cerveau traite la langue. J’ai lu le tableau avec difficulté. Hors contexte, la phrase ne voulait pas dire grand-chose, ou alors elle en disait tellement que je ne pouvais pas non plus la situer. Cependant, l’ancrage avec les autres personnages la rendait moins dense. Je me suis demandée si l’intention de l’utilisation du langage dans le tableau pouvait être politique, comme dans l’œuvre de tant d’autres artistes francophones, où le langage est un dispositif critique ou d’agitation — Guy Debord, Claire Fontaine, Thierry Geoffroy —, s’il s’agissait d’un exercice sur l’ego — Ben Vautier —, ou si c’était plutôt un penchant poétique — René Magritte, Francis Alÿs. Inévitablement, l’expression Soleil Politique de l’œuvre de Marcel Broodthaers m’est venue à l’esprit, peut-être parce que sa reproduction était autrefois accrochée chez moi. Je me suis efforcée de me concentrer et de m’accrocher afin de trouver l’expression d’un coup de pinceau, de sentir la couleur dans le tableau. Après plusieurs minutes à faire semblant de contempler, j’ai ri. J’ai ri de moi-même et de la difficulté que j’ai à comprendre la peinture. J’ai été surprise de voir à quel point je me sentais mal à l’aise de ne pas être à ma place, à quel point ma maladresse me rendait grincheuse. J’ai regardé à nouveau les lettres et j’ai lu à haute voix JESUISDESOLEEJENAIPASCOMPRIS.

2.

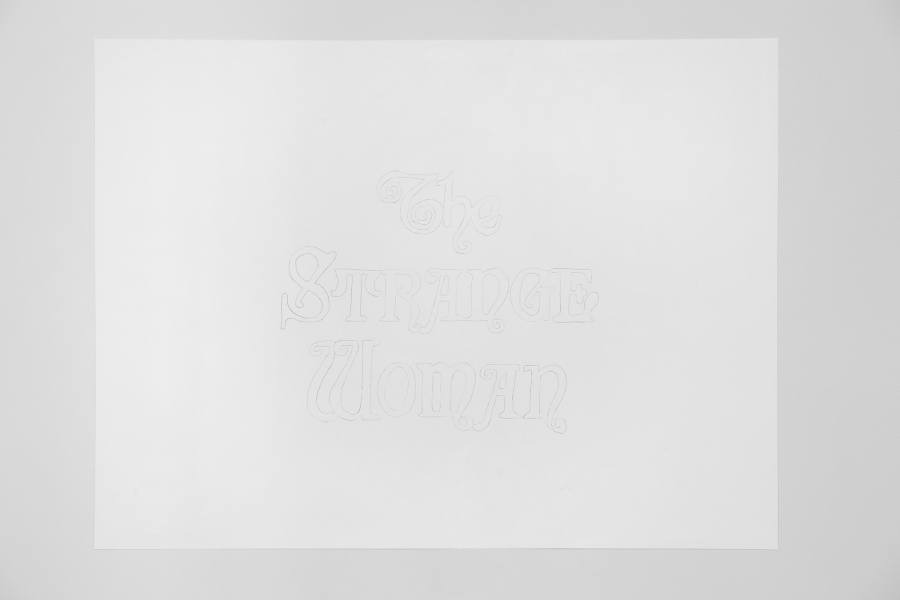

Ma rencontre avec le travail de Sylvie Fanchon a commencé par un détour, en la découvrant à partir de certains des espaces que son travail habite dans et autour de Paris — où elle vit. Tout a commencé en banlieue, à La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où l’exposition « Hedy Lamarr. The Strange Woman » comprenait deux petits tableaux de Fanchon. Une bichromie de bandes orange sur fond bleu formant la phrase The Strange Woman, titre tiré du film éponyme de 1946 avec Hedy Lamarr. Et l’autre œuvre, avec la même inscription, mais dans une police différente et gravée dans le mur blanc de telle manière que le contraste de couleur entre le fond et la forme était si faible qu’elle passait presque inaperçue2.

Ensuite, j’ai visité Bétonsalon - Centre d’art et de recherche, dans le 13e arrondissement de Paris. Sur la façade extérieure se trouve une installation permanente, ou semi-permanente, car la nature du matériau la rend éphémère. Là, sur la surface vitrée, les lettres JESUISDE/SOLEEJE/NAIRIEN/ENTENDU apparaissent comme en négatif sur quatre carreaux grâce à une couche de blanc de Meudon dilué réalisée avec des gestes circulaires qui rappellent le mouvement effectué lors du nettoyage des fenêtres3.

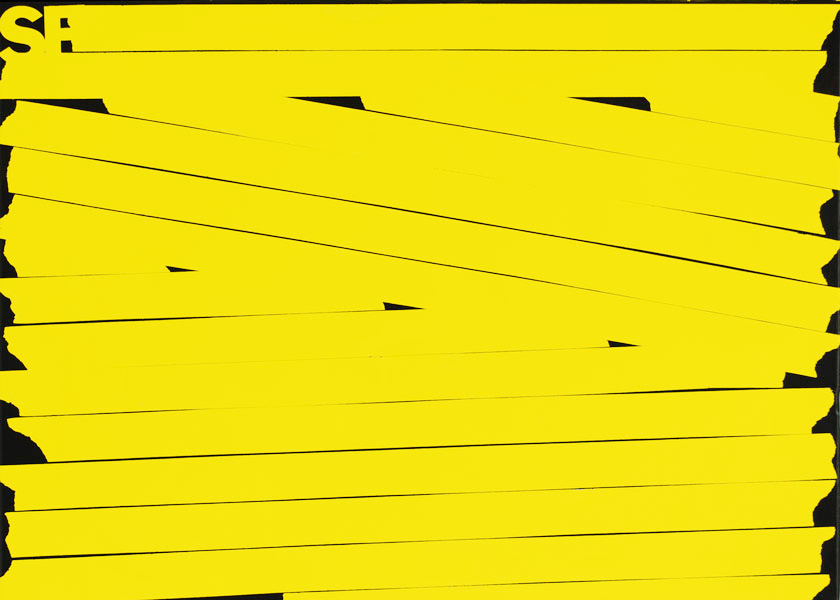

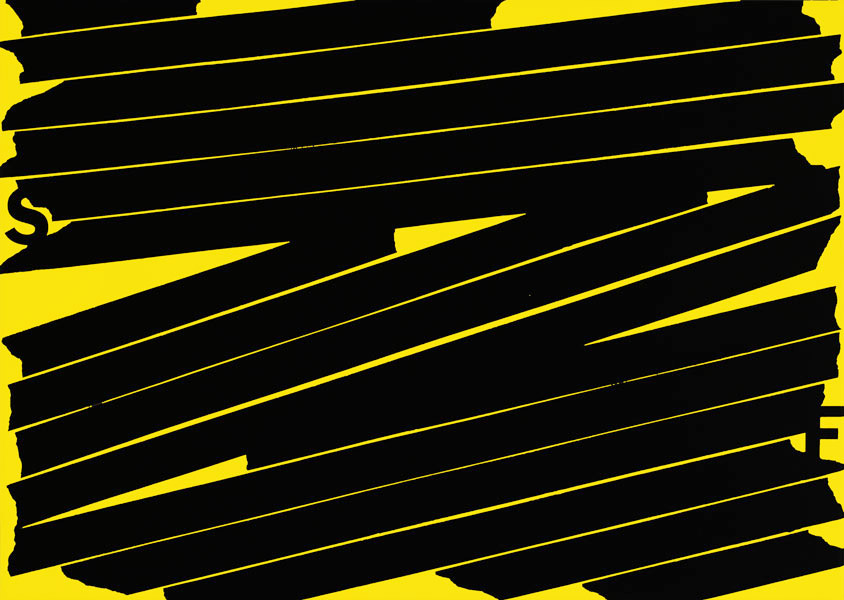

Plus tard, toujours en banlieue, au MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, dans la ville de Vitry-sur-Seine, j’ai trouvé une immense peinture murale avec un fond noir et des rayures couleur “chair” — une couleur qui n’existe manifestement pas puisqu’il n’y a pas de couleur chair en tant que telle, mais je ne saurais pas comment la nommer ; peut-être quelque chose entre le rose, le marron et le sable, mais le fait que ma tête l’ait d’abord définie comme “chair” m’a irritée en raison de la persistance raciste de la langue. Des bandes diagonales de même largeur couraient sur le mur, commençant et se terminant par une coupure déchirée, témoignant de la méthode employée, un pochoir en Scotch4. Sur le côté gauche, de haut en bas, on pouvait lire :

S

A

G

E

S

F

E

M

M

E

S

Sages-femmes, femmes sages. Ces mots coïncident avec les initiales de l’artiste. Sylvie Fanchon / Sages Femmes / S.F. Cette façon de signer son œuvre est-elle une coïncidence ? Serait-ce une manière d’établir un lien avec une communauté secrète de femmes ?

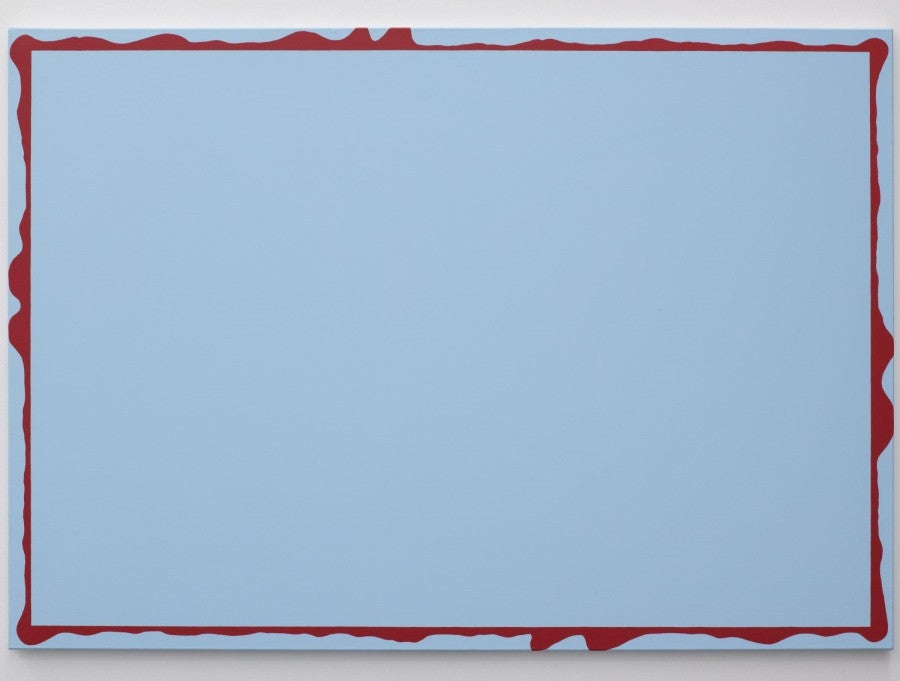

Mon détour s’est terminé au cœur de la ville, dans un bureau de l’École nationale des beaux-arts de Paris. Je n’avais jamais pénétré dans une si belle école d’art, si chargée d’histoire. Là, un tableau de Fanchon m’attendait. Une toile au fond bleu ciel — serait-ce plutôt du bleu clair ? Pourquoi ai-je tant de mal à identifier et à nommer les couleurs ? — avec au centre un petit personnage de dessin animé rouge5. C’était la silhouette d’un chien que j’avais souvent vu dans mon enfance. Je ne me souvenais pas de quel dessin animé il s’agissait. Je reconnaissais l’image, mais je n’arrivais pas à la situer dans un contexte précis. Elle suscitait en moi une certaine tendresse, mais je n’avais pas non plus d’attachement émotionnel à son égard. Maintenant, alors que j’écris ces lignes, je découvre sur Google, sous la recherche “vieux chiens de dessins animés”, qu’il s’agit de Droopy, un personnage de la Metro-Goldwyn-Mayer.

J’écris généralement sur des artistes que je connais bien ou avec lesquels je travaille depuis longtemps.

Dans ce détour, outre l’intuition des thèmes, des rythmes, des continuités et des insistances de l’œuvre de Fanchon, je suis tombée sur quelque chose que je n’attendais pas. Chaque fois que l’on me demandait ce que je faisais à Paris et que je répondais que j’étais venue voir le travail de Sylvie Fanchon, quelque chose changeait dans le regard et le geste des personnes qui m’interrogeaient. Un sourire qui réveille le visage. C’était quelque chose de subtil, comme si les corps étaient soulagés, comme s’ils retrouvaient un moment de contentement. La première fois que je l’ai remarqué, j’ai été curieuse, mais, dans la répétition du geste, j’ai aussi trouvé du soulagement.

J’écris généralement sur des artistes que je connais bien ou avec lesquels je travaille depuis longtemps. Outre une façon de me prémunir contre les situations où je dois me forcer à avoir des idées, ou essayer de dire quelque chose de significatif sur une œuvre que je n’aime pas vraiment, je suppose qu’il s’agit aussi d’une disposition qui m’évite de travailler avec ou sur la pratique de personnes avec lesquelles je ne me sens pas à l’aise. J’ai passé dix ans de ma vie à faire des recherches sur un philosophe français et, quand je l’ai finalement rencontré, j’ai été tellement déçue que je n’ai plus laissé aucune place au hasard. Quand j’ai été invitée à écrire sur Sylvie Fanchon, mon premier réflexe a été de dire non, car, outre les réserves mentionnées plus haut, je préfère ne pas écrire sur la peinture. Ce n’est pas que je ne l’aime pas, mais je me sens en quelque sorte dépassée par elle. Cependant, il y avait quelque chose dans le travail de Fanchon qui m’intriguait. Cette curiosité et l’effondrement des certitudes que la pandémie a laissé derrière elle m’ont incité à passer outre mes règles. Quelques mois plus tôt, une invitation à présenter un exposé lors d’une conférence à Johannesburg, que je n’ai pas pu refuser, m’a amenée à me pencher sur l’œuvre de Frida Kahlo. En me concentrant sur une série d’autoportraits, j’ai découvert un monde pictural merveilleux qui m’a posé des questions, me laissant intriguée et désireuse d’en savoir plus. J’ai donc dit oui à la tâche. Heureusement, l’envie de regarder autre chose, de réfléchir à d’autres idées, d’en apprendre davantage sur la peinture, d’écrire sur les femmes qui peignent, a été plus forte. C’est à partir de ces détours et accompagnée des sourires de ceux qui entendaient son nom, que j’ai commencé à me plonger dans l’œuvre de Sylvie Fanchon.

3.

Sylvie Fanchon pensait que si sa carrière achoppait ce n’était pas parce qu’elle était une femme mais parce qu’elle n’était pas assez bonne, ou peut-être parce que, à la fin du xxe siècle et au début du xxie, plus personne ne s’intéressait à la peinture. Cependant, lorsque j’ai finalement parlé avec elle, elle m’a dit se rendre compte aujourd’hui que sa carrière avait été déterminée, ou du moins marquée, par le fait d’être une femme. Serait-ce la raison pour laquelle je ne la connaissais pas ? Parce qu’elle est peintre ? Parce qu’elle est française ? Ou parce qu’elle est une femme ? Fanchon ne se préoccupe pas particulièrement de se situer dans une histoire de l’art des femmes, ni dans une production féministe. Cependant, je me demande ce qu’est la peinture des femmes. Comment les femmes s’inscrivent dans une tradition, un médium qui a été masculin pendant des siècles ; où les intrigues, les gestes et les valeurs n’ont pas seulement été créés par des hommes, mais par une logique et une dynamique entièrement patriarcales. La peinture, comme l’a dit John Berger, a imposé des manières spécifiques de voir, qui ont entretenu une complicité avec le capitalisme — ainsi qu’avec l’objectivation des femmes. Après des décennies au cours desquelles cet état de fait a été souligné, existe-t-il aujourd’hui d’autres manières de voir et de produire ? D’autres manières de peindre ? Peut-on continuer à peindre après avoir démantelé les logiques métaphysiques, sexistes et capitalistes de la peinture ?

Fanchon assume la mort de la peinture avec la grâce d’être hors du temps.

Sylvie Fanchon s’assied sur l’histoire de l’art et se moque, non sans colère, des prétentions de sacralité, d’intériorité et de contemplation de la peinture. Elle se moque aussi de l’aspiration à changer le monde avec l’art. Elle cherche la vérité avec la peinture, mais peut-être que, contrairement à d’autres artistes, elle ne cherche pas la vérité dans la peinture, ni la vérité en peinture. Cette dernière proposition, que Derrida attribue à Cézanne, nous rappelle le nœud dans lequel nous nous trouvons :

Ce qui a trait à la chose même. En raison du pouvoir qu’on a prêté à la peinture (reproduction ou restitution immédiate, adéquation et transparence, etc.), “la vérité en peinture”, dans la langue française qui n’est pas une peinture, cela peut vouloir dire et s’entendre : la vérité restituée elle-même, en personne, sans médiation, fard, masque ni voile. Autrement dit la vraie vérité ou la vérité de la vérité, restituée dans son pouvoir de restitution, la vérité se ressemblant assez pour échapper à toute méprise, à toute illusion ; et même à toute représentation — mais assez divisée déjà pour se ressembler, produire ou engendrer deux fois, selon les deux génitifs : vérité de la vérité et vérité de la vérité6.

La vérité en peinture, dans ce double génitif, a sans doute été l’obsession philosophique du médium. Alors qu’elle était déjà mortellement blessée, la peinture est arrivée à Fanchon. Bien que cela ne signifie pas sa fin, cela implique le déclin de ses aspirations métaphysiques. Ainsi, le questionnement de Fanchon ne semble pas être une interrogation ontologique mais matérielle. Elle propose de rester prudente devant le pouvoir de fascination et d’enchantement de la peinture et, pour ce faire, elle établit trois limites à partir desquelles travailler : la surface, la couleur et la forme. Avec ces trois éléments, qui se modifient tout au long de plus de quatre décennies de carrière, l’artiste expérimente pour produire la vérité en peinture. Dans la peinture, dans sa peinture, dans chaque peinture. Son travail consiste à insister, de manière presque obsessionnelle, sur ces composantes sans jamais revenir à un champ déterminé par le génie technique, expressif ou intuitif de l’artiste au sens classique de la tradition picturale, ni au purisme froid du médium. Il y a là une recherche picturale de premier ordre, qui s’inscrit dans l’histoire de la peinture elle-même, mais déjà en dehors de sa téléologie.

Sylvie Fanchon ne fait pas de peinture abstraite ou expressionniste, elle n’est ni conceptuelle ni lyrique. C’est une production qui insiste sur la recherche de la couleur et de la forme sans jamais oublier la délimitation qui permet l’existence de cette œuvre. L’espace — la toile, le mur ou le verre — n’est pas une fenêtre, mais plutôt une surface. Il y a dans cette recherche quelque chose qui nous libère de la pression de la peinture, qui nous soulage. Elle ne se considère pas comme une artiste féministe, mais, pour moi, il est rafraîchissant de trouver une peinture de femme qui ne suit pas le mandat masculin, qui ne l’imite pas et n’assume pas la place historiquement désignée aux femmes peintres. Fanchon assume la mort de la peinture avec la grâce d’être hors du temps. Ainsi, plutôt que de viser la génialité, elle joue. Elle établit une série de règles pour jouer et, à partir de là, déployer les possibilités de vérité présentes dans ses peintures. Le jeu n’est pas une activité banale ou complémentaire, c’est peut-être la ressource qui reste une fois que le pathos historique de la peinture s’est dissipé7.

Si l’on reprend les éléments du travail de Fanchon depuis le début de sa carrière, à la fin des années 80, on constate que sa recherche est délimitée par la surface. Elle construit à partir du plan, traçant la zone qui détermine un espace de travail. Le cadre, le bord dans son travail, parce qu’il est dépourvu d’ornement, n’est pas un extérieur mais une limite. En choisissant de ne pas l’orner, elle crée un espace bidimensionnel. Il est intéressant de voir comment cette limite évolue dans son travail. Bien que dans beaucoup de ses œuvres, elle soit déterminée par la toile, il y a aussi une exploration qui l’amène au mur, où la surface s’élargit. De même, il y a les panneaux de verre grâce auxquels elle explore d’autres matérialités, mais où elle insiste sur la condition du plan en tant que surface. La peinture de Fanchon joue avec l’échelle et les fonctions de l’œuvre. Au sens historiquement attribué à la toile, ses œuvres peuvent être intérieures — à l’intérieur d’une galerie, d’un musée, d’une maison — ou extérieures — la rue, l’espace public. Dans les deux cas, il est intéressant de noter que les règles de l'œuvre restent constantes. Fanchon ne modifie pas son exécution face aux possibilités pédagogiques ou spectaculaires offertes par le muralisme ou la vitrine.

Son travail, contenu dans cet espace délimité, se concentre sur la tension entre la couleur et la forme. D’une part, en termes de couleur, elle travaille toujours en bichromie, créant des jeux visuels entre deux couleurs. C’est peut-être pour marquer une certaine affinité avec le minimalisme, mais en refusant de donner à une seule couleur le poids d’un objet individuel. Son expérimentation propose des jeux de composition. Même si le spectateur ne voit que deux couleurs, il y a en réalité plusieurs couleurs contenues dans l’œuvre. Avec les couleurs, l’artiste ne cherche à créer ni de la densité, ni de la lumière, ni des dimensions. Elle ne prétend pas non plus affirmer le médium comme une instance de purisme visuel, encore moins exprimer ou provoquer des sentiments ; sa pratique artistique consiste à mettre en évidence le jeu de ce qui apparaît dans l’entre-deux. Dans le croisement, l’opposition, la tension.

Dans le travail de Fanchon, les silhouettes fonctionnent comme des appropriations et des copies de symboles, de lettres et de figures.

C’est là qu’apparaît le troisième élément de son travail, la forme. Si Fanchon travaille avec des représentations, celles-ci ne recherchent pas un réalisme qui permettrait d’affirmer la vérité de la chose. Il n’y a pas de substitution ou de médiation, au contraire, ses formes sont des appropriations de signes sortis de leurs contextes. Les formes de Fanchon sont des silhouettes et c’est assez troublant car, au moins dans ma tradition latino-américaine, elles rappellent les exercices graphiques et politiques qui ont permis de mettre en évidence les personnes disparues8. La silhouette est ce qui apparaît à la place du disparu. Comme dans ces jeux d’enfants qui consistent à tracer le contour d’un corps allongé sur le sol, à parcourir sa silhouette avant de le relever pour conserver son double. Parfois, il ne nous reste que le double. Les silhouettes de Fanchon sont réalisées au pochoir, une méthode associée à la peinture de rue comme le graffiti ou à des pratiques artistiques activistes où le pochoir est utilisé pour créer des répétitions dans des situations précipitées, où la technique importe peu et où l’idéal de l’original n’est pas recherché. Dans le travail de Fanchon, les silhouettes fonctionnent comme des appropriations et des copies de symboles, de lettres et de figures. Ces silhouettes sont reconnaissables, mais elles sont déformées et leur signification est donc différée.

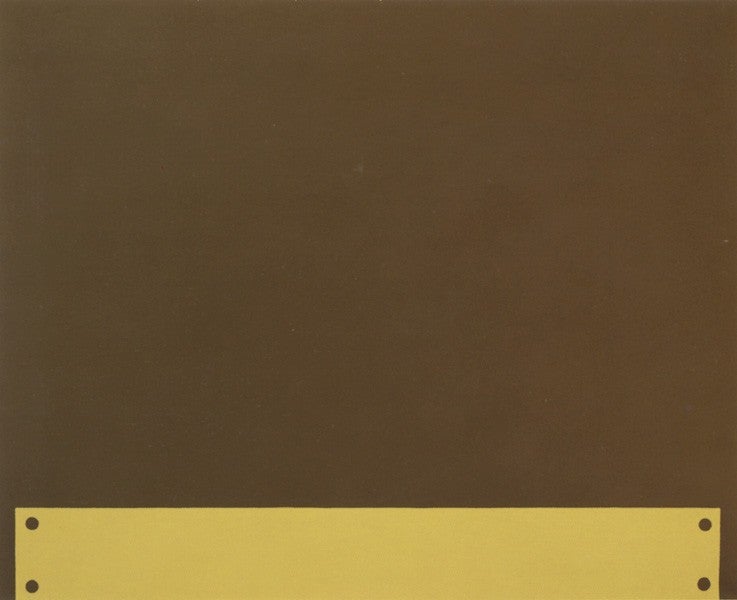

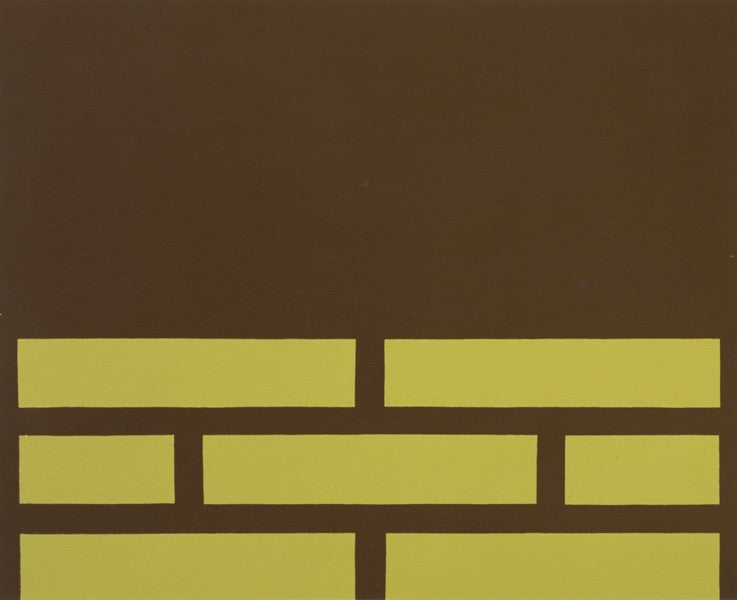

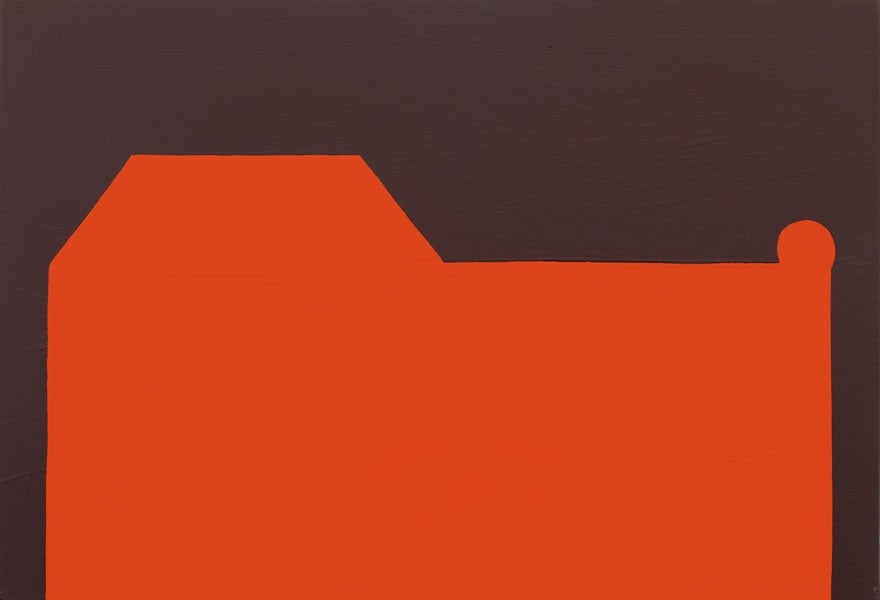

Dans les années 1990, les formes qui émergent dans les bichromies de Sylvie Fanchon sont des figures géométriques ou architecturales, des carrés et des rectangles qui pourraient être les contours d’une maison ou le plan de construction d’un objet (Sans titre, 1994) ; plus tard, elles sont devenues des motifs botaniques, les contours de sortes de plantes et d’herbes (Sans titre, 2007), mais aussi des ornements décoratifs tels que des cadres de différentes formes, tailles et couleurs (Sans titre, 2008), des bustes qui ressemblent à de vieilles sculptures ou à des taches informes (Sans titre, Aspects, 2012) ou des coupes de cheveux longs et stylés (Sans titre, 2017). Dans l’œuvre de Fanchon, ces ornements représentés — décoration et parure — se détachent de ce qui est historiquement considéré en peinture comme additif, extérieur à la représentation de l’objet, afin de le mettre au centre, pour faire tout le tableau et la vérité qu’il peut produire à son sujet. Dans les années 2000, les silhouettes sont passées de contours d’animaux (Sans titre, Aspects, 2012, Sans titre, Tableaux bêtes, 2009) à ceux de personnages de dessins animés (Sans titre, Caractères, 2010). Cela permet un autre jeu qui intervient dans la tradition picturale en ce qu’il introduit l’humour de ces figures dépourvues de tout drame ou expressivité. Ce ne sont pas des personnages en vogue ou appartenant spécifiquement à la culture française. Ce sont plutôt des éléments d’une culture vaguement commune, standard, globale. Je les montre à ma fille de six ans et elle en reconnaît les contours — un oiseau, un chien, un coyote — mais elle n’en connaît pas les références précises. C’est là que le travail de Fanchon opère, en étant capable de s’asseoir dans l’histoire de la peinture pour jouer et avertir : « J’introduis une dialectique à l’aide de figures futiles, caricaturales, issues du monde des images. C’est une “mise en garde”, une façon de dire “restons vigilants” face à la puissance de séduction de la peinture9. »

C’est dans ce même sens que le langage apparaît dans son œuvre. Avec lui, elle n’entend pas dicter la vérité ou sa vérité, ni propager un slogan, ni postuler, encore moins communiquer un sentiment ou une idée. Le langage est encore un symbole qu’elle s’approprie pour le déposséder de son pouvoir. Sans orthographe ni grammaire, elle lui tape sur les nerfs. En assemblant les lettres, sans respecter les conventions d’écriture, le référent devient étrange, ambigu.

Bien que l’œuvre de Fanchon, après plus de quatre décennies consacrées à la peinture, soit très vaste et complexe, il me semble que ce sont les éléments qui délimitent son univers. Comme s’il s’agissait des composantes et des règles avec lesquelles elle a décidé de jouer et d’établir un jeu avec le spectateur. C’est à partir de là qu’elle se situe dans l’histoire de la peinture, elle est dedans, mais aussi au-delà. Sa vérité n’est plus de valider une tradition, mais de trouver la logique et la rigueur de son propre fonctionnement. Elle le fait sérieusement mais non sans grâce, elle se moque constamment de nous et d’elle-même.

4.

Il y a quelques mois, j’étais chez une amie avec nos enfants respectifs. Les enfants jouaient pendant que nous parlions. Leur jeu était une sorte de concours de danse, où chacun d’eux pouvait jouer sa chanson préférée. Je n’avais pas prêté beaucoup d’attention aux règles du jeu, jusqu’à ce que les cris me fassent comprendre qu’il s’agissait en partie de savoir à qui Alexa obéissait. Chaque enfant criait une chanson à Alexa, l’assistante virtuelle d’Amazon, pour qu’elle la joue. Les voix étaient de plus en plus fortes et le ton des enfants devenait agressif car Alexa ne reconnaissait pas ce qu’ils disaient. Après quelques minutes à regarder le spectacle, je me suis levée pour leur dire de ne pas lui crier dessus. Cela m’agaçait de voir comment ils s’adressaient à une femme, même si c’était une simulation de femme. Pourquoi tous les assistants virtuels ont-ils un nom et une voix de femme ? Est-ce pour insister sur le travail des femmes dans le domaine du soin? Le ton froid et agressif avec lequel nous nous adressons à eux valide-t-il chez les enfants la possibilité même de violence envers nous ? Je me suis posé toutes ces questions en regardant, impuissante, le fils de mon amie crier, “Alexa, éteins-toi”.

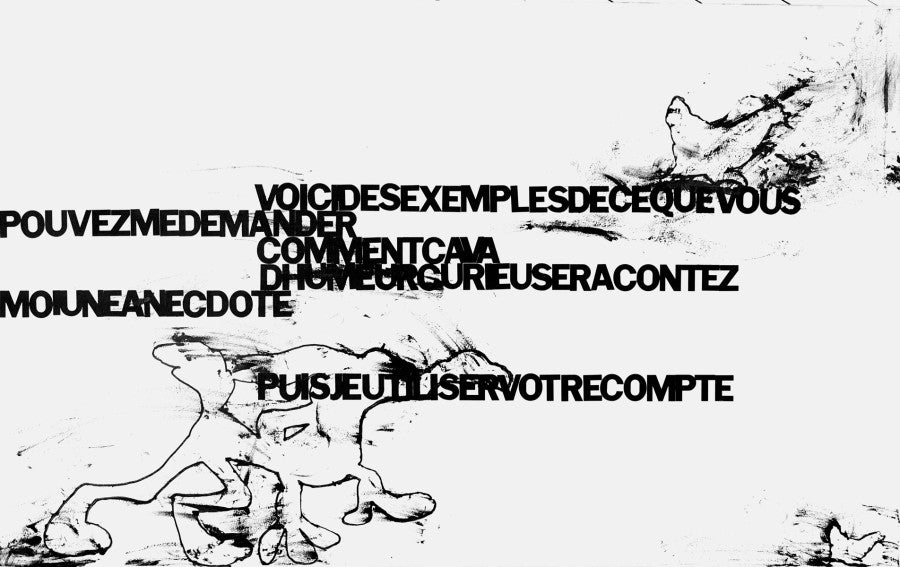

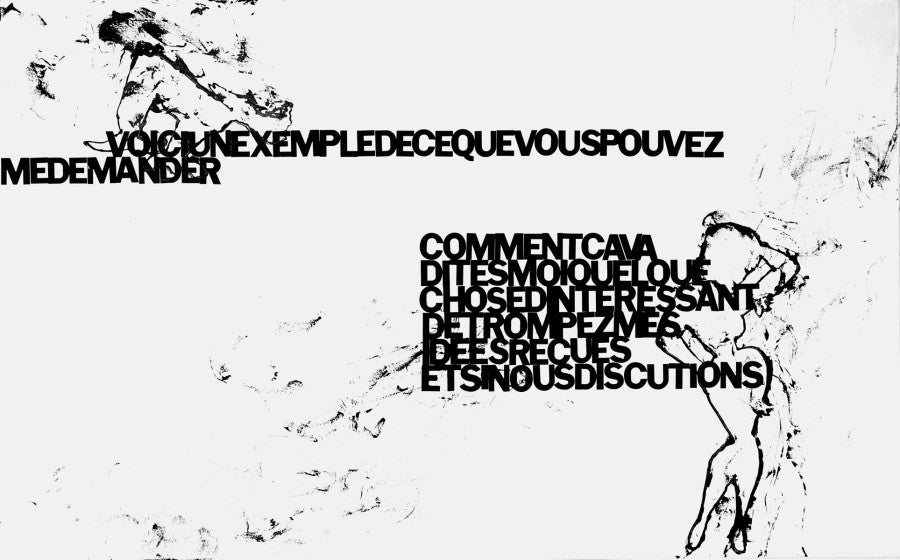

JEMAPPELLECORTANA/QUEPUISJEFAIREPOURVOUS10. Nous sommes en 2014, et Sylvie Fanchon tombe sur un nouveau service d’intelligence artificielle téléchargé automatiquement sur son téléphone. Ce service s’appelle Cortana et se présente comme “l’assistante de productivité personnelle” de Microsoft. Elle aide les utilisateurs à trouver des sites d’intérêt, des réseaux sociaux et des services. Elle le fait, comme presque toutes les formes d’intelligence artificielle, en utilisant un ton serviable — disponible en plusieurs langues — et en posant des questions qui, par leur simplicité logique et leur maladresse linguistique, deviennent des interrogations existentielles.

Cortana est à l’origine le nom d’une ancienne épée scandinave, nom qui a été donné au personnage de l’intelligence artificielle dans l’univers Halo. Dans cet univers, Cortana est construite par clonage d'un cerveau de femme, bien qu’elle n’ait pas de forme physique — elle n’est qu’une voix. Dans le jeu, Cortana a été conçue à des fins d’espionnage et d’infiltration. Elle est décrite comme un “être” intelligent et vivant, doté d’un sens de l’humour. Elle est fidèle aux humains, peut-être parce qu’elle est elle-même un clone. Ainsi, pour créer un assistant numérique personnel, Microsoft a utilisé le personnage de cette saga, et entend proposer un service plus personnel, capable de rivaliser avec Siri ou Alexa. Sa fonction la plus remarquable, nous apprend-on, est qu’elle vous permet de vous souvenir de certaines choses. Vous pouvez demander à Cortana de vous rappeler n’importe quoi.

Fanchon utilise les phrases que ce système d’exploitation lui a lancées. Avec elles, elle a construit la série “Cortana” depuis 2017. Les mots sont les personnages centraux des espaces picturaux de cette série. Leur apparition dans le jeu de la bichromie est produite à l’aide de gabarits, en l’occurrence des pochoirs en forme de lettres, qui permettent sa réalisation précise. Ce n’est pas l’écriture de l’artiste, mais une police de caractères commune, qui peut être reproduite uniformément dans les différentes pièces de la série. Fanchon s’approprie et reproduit les phrases de Cortana, toujours en majuscules et sans ponctuation. Ainsi, aucune indication ne marque le début ou la fin de chaque mot. La mécanicité du langage dans le système d’exploitation fonctionne dans sa décomposition picturale comme un créateur d’éloignement. POURVOUSAIDERAVOUSRAPPELER/CEQUIESTIMPORTANT/JESUISDESOLEEJENAIRIENENTENDU/

JESUISDESOLEECONNEXIONIMPOSSIBLE/ETSINOUSDISCUTIONS/DITESMOICEQUEJEDEVRAISSAVOIRAFINDEPROTEGERVOTREVIEPRIVEE.

Les figures choisies par Sylvie Fanchon, qu’il s’agisse de formes animales ou de lettres, ne prétendent pas à la représentation, mais servent d’indice culturel et épistémologique, peut-être de punctum dans un moment du monde. À la surface de sa peinture apparaît l’absurdité de la représentation et de la vérité dans l’intelligence artificielle. Ce serait drôle si ce n’était pas sinistre. L’IA est arrivée pour rester, les peintures de Cortana de Fanchon nous rappelleront qu’il faut se méfier de ses enchantements.

Le langage utilisé par Cortana est l’une de ces silhouettes futiles tirées de notre monde de représentation, le double approprié du référent absent de notre culture commune. Dans sa simplicité, Fanchon nous montre, avec délicatesse et humour, qu’il n’y a pas de principe naturel. Cela nous permet de nous détacher joyeusement de la métaphysique. La beauté de l’œuvre de Fanchon n’est pas dans la vérité en peinture, par rapport à la chose ou à l’être, mais dans la joie de s’en être libéré. Avec elle, la vraie vérité, la vérité de la vérité, a été brisée.

5.

La peinture, si masculine, si métaphysique, si patriarcale peut devenir, comme dans la pratique de Fanchon, autre chose. Une pratique libre.

Lorsque j’ai rencontré Sylvie Fanchon pour la première fois, elle avait arrêté de peindre. Elle me l’a dit sans tristesse. Elle en avait fini, du moins pour le moment. Elle m’a gentiment montré les dessins qu’elle était en train de faire. Outre les dimensions et la texture du travail sur papier, la différence la plus significative avec sa peinture était peut-être le jeu de couleurs produit entre la couleur de la surface elle-même, le blanc, et le crayon qui colorait le papier en différents tons et intensités de gris.

Dans ces dessins, il y avait des phrases que je n’avais pas vues auparavant dans son œuvre. Dans le cas du dessin qui a le plus attiré mon attention, les mots, désormais en anglais, formaient l’ensemble THESHOWMUSTGOON. Au-dessus émergeait la silhouette d’une vache souriante11. J’ai mis du temps à la reconnaître, mais j’ai fini par l’associer à l’image d’une marque de fromage que ma fille aime. Par ailleurs, l’une de ses dernières peintures était toujours accrochée aux murs de son atelier. Près de la silhouette d’un chien, apparaissaient les lettres KEEP/UPSPIRITSYOUR12. Dans sa déchirure et son réarrangement, j’ai pu repérer un type de langage, ou plutôt un usage du langage, qui fait partie d’une culture dominante. Celle qui, dans son autorité et sa cruauté, dénote un régime qui prétend nous rendre responsables de notre bien-être. Des stratégies linguistiques du type “comme si” qui cherchent à ancrer en nous la responsabilité de nos destins. Comme si c’était la volonté de chacun qui permettait à la vie de continuer ou de s’arrêter. Je me suis souvenue de ces moments de pandémie où l’on m’a inculqué ces expressions insupportables qui se voulaient déclaratives : The show must go on. S’agit-il d’un show ? Le show de qui ? Pour qui ? Pourquoi doit-il continuer ? Qu’est-ce qui doit continuer ? Je me suis également souvenue de la fureur dans les yeux de mon amie Sonia lorsque, mourante d’un cancer, quelqu’un lui a dit de garder le moral, que cela l’aiderait à guérir. Comme s’il dépendait de son moral que ses cellules se multiplient ou non. Après avoir visité l’atelier de Sylvie Fanchon, j’ai appelé ma sœur qui est cancérologue. Je lui ai demandé pourquoi les médecins disent de telles phrases. Elle m’a répondu pensivement : « Parfois, nous n’avons pas grand-chose à dire, mais il vaudrait certainement mieux se taire. »

Le langage, extrait des conventions d’écriture et présent dans les dessins de Fanchon, permet, comme dans la série “Cortana”, un détachement qui libère un rire face au non-sens et à l’obtusité de l’opération linguistique et face aux déséquilibres existentiels qu’entraîne le jeu avec le langage. Le décalage entre la vache souriante et l’énoncé autoritaire a créé un fossé. L’humour y est apparu, mais non sans une pointe d’irritation et de chagrin.

Ces œuvres insistent sur la vérité de l’œuvre d'art, en démontant ses prétentions et son autorité. La peinture, si masculine, si métaphysique, si patriarcale peut devenir, comme dans la pratique de Fanchon, autre chose. Une pratique libre. Quand Fanchon peint, elle joue, s’amuse, se fait plaisir. Elle est aussi en colère, mais cela n’enlève rien au plaisir de jouer et de nous y inclure.

Le matin où j’ai visité l’atelier de Sylvie Fanchon s’est transformé en après-midi. Nous avons passé en revue les œuvres qu’elle y avait entreposées. Une à une, nous avons examiné ses techniques et les raisons qui l’ont amenée à les réaliser. Elle m’a montré les formes de pochoirs qu’elle conserve dans un classeur où s’entassent des lettres de différentes tailles et des personnages de dessins animés. Elle m’a généreusement parlé en anglais, mais au bout d’un certain temps et à propos de certaines choses, elle est passée au français. Il y a des choses qu’on ne peut dire que dans sa propre langue. Le temps a passé en parlant non seulement d’art, mais aussi de nos filles, de ce que cela signifie d’être mère et d’être artiste. À propos de travail et de soins. Nous avons également parlé de nos mères et de nos pères, de nos héritages et de nos legs, des lieux où nous sommes nées et de la manière de vivre à notre époque. Nous avons parlé de ce que la pandémie nous a fait et de ce que nous avons perdu. Pour Fanchon, ces détours intimes ne font pas partie de son travail, mais pour moi, ils sont importants lorsque j’écris sur elle. Ce n’est qu’à partir de là que je peux penser à la vérité. Une vérité qui n’a plus la prétention d’être universelle, ni même vraie ; peut-être seulement possible, pensable, parlable, partageable.

Aujourd'hui, en pensant et en écrivant sur le travail de Sylvie Fanchon, je me rends compte que, moi aussi, je souris.

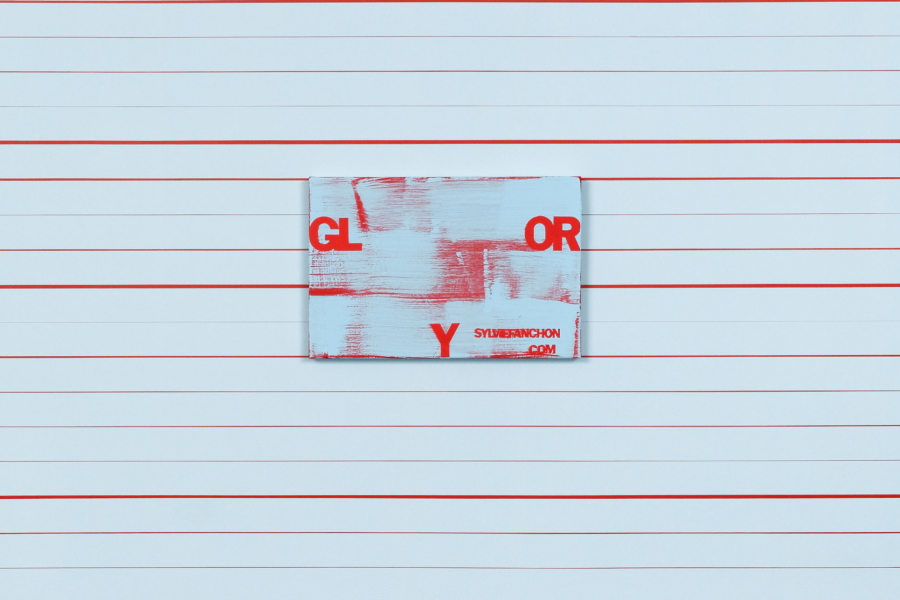

Sylvie Fanchon, Cortana (jesuisdésolée), 130 x 197 cm, acrylique sur toile, 2018.

Sylvie Fanchon, Sans titre (The Strange Woman), 2022, mural in situ, 60 x 80 cm et Sylvie Fanchon, The Strange Woman, 2013, acrylique sur toile, 60 x 80 cm.

Sylvie Fanchon, BONJOURSINOUSDISCUTIONS, 2021. Blanc de Meudon sur vitres, 440 x 221 cm, installation à Bétonsalon (mars 2021 à mars 2023).

Sylvie Fanchon, SAGESFEMMES, 2017. Peinture murale, acrylique, dimensions variables (hauteur = ⅕ de longueur). Œuvre unique. Réinstallée suivant le protocole de l’œuvre pour “À mains nues”, exposition de la collection au MAC VAL, Vitry-sur-Seine, 2022.

Sylvie Fanchon, Sans titre (Caractères), 2009. Acrylique sur toile, 114 x 196 cm.

Jacques Derrida, La verdad en pintura, Buenos Aires, Paídos, 2001, p. 19. La Vérité en peinture, Éditions Flammarion, 1978, p. 9.

Cette idée suit l’approche de Francis Bacon sur le jeu et la relation de l’artiste avec la peinture : “Vous voyez, tout l’art est maintenant devenu complètement un jeu par lequel l’homme se distrait ; et vous direz qu’il en a toujours été ainsi, mais aujourd’hui ce n'est plus qu’un jeu. Je pense que c’est ainsi que les choses ont changé, et ce qui est fascinant maintenant, c’est que cela va devenir beaucoup plus difficile pour l’artiste, parce qu’il doit vraiment approfondir le jeu pour être un bon artiste.” David Sylvester, La brutalidad de los hechos : entrevistas con Francis Bacon (Polígrafa, Barcelone, 2009).

L’une des stratégies esthétiques et politiques les plus importantes en Amérique latine pour exiger le retour des personnes disparues au cours des 40 dernières années est graphiquement liée à l’utilisation de silhouettes. Cette action a pour matrice ce qui a été désigné comme le Siluetazo : “ Trois artistes visuels, Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores et Guillermo Kexel, ont conçu l’action et présenté la proposition aux mères et grands-mères de la Plaza de Mayo, à Buenos Aires, ainsi qu’à différentes organisations sociales et de défense des droits de l’homme. Quelques mois avant la fin du régime militaire, le 21 septembre 1983, dans le cadre de la IIIe Marche de la résistance, les organisateurs ont improvisé un atelier en plein air et, à l’aide de pochoirs, ont commencé à tracer des silhouettes humaines sur papier, qu’ils ont ensuite collées verticalement sur les murs des bâtiments environnants, sur d’autres affiches existantes, sur des arbres, etc. L’appropriation de ce geste par le public a été immédiate. Des centaines de manifestants ont fourni d’autres matériaux pour réaliser des silhouettes, ont “mis leurs corps” pour qu’ils soient dessinés, les ajoutant à ceux déjà mis en place par les organisateurs.” Florencia Battiti, El Siluetzo : https://muac.unam.mx/exposicion/el-siluetazo

Sylvie Fanchon, Sylvie Fanchon, Gratitude, Beaux-Arts de Paris éditions, Paris, 2020, p. 53.

Sylvie Fanchon, Cortana (jemappellecortana) et Cortana (quepuisjefairepourvous), toutes deux 50 x 70 cm, acrylique sur toile, 2018.

Sylvie Fanchon, titre inconnu (THESHOWMUSTGOON), 2022, crayon à papier sur papier.

Sylvie Fanchon, Keep Your Spirits Up, 2023, acrylique sur toile, 40 x 50 cm.