1. « Capter » ou « s’approprier » les habitudes et les obsessions d’une artiste est une pratique qui continue de me fasciner. Cela commence parfois parce que certaines de ses préoccupations semblent en partie rejoindre les miennes ou – au contraire – parce qu’elle semble habiter un monde incroyablement différent (si différent qu’il en est fascinant). En prêtant attention à son travail, je glane ou devine les singulières formes d’attention au monde que l’artiste a déployées. Il y a une certaine beauté à tout ignorer d’une artiste (car cela laisse de la place à mes fantasmes et mes besoins personnels), mais aussi à graduellement éradiquer cette ignorance, un processus que ce texte monographique tentera de reproduire sous la forme d’un lent zoom vers l’œuvre d’Anne Bourse.

2. Répétition et variation – les principes de la composition musicale – sont présentes dans le travail d’une artiste plasticienne. Que répète-t-elle, et que fait-elle varier ? Est-ce l’obsession qui l’attire encore et encore vers certains thèmes et motifs, ou simplement l’habitude ? Comme la musique, une carrière d’artiste se déploie dans le temps. Le temps peut aussi se manifester dans une seule pièce, ne serait-ce que par extrapolation : nous imaginons la dépense de travail qu’elle représente.

3. Qu’une collection de détails très personnels, presque fantasques, puisse finir par représenter une nation est extraordinaire – peut-être à la mesure de la vocation des arts visuels contemporains à être à la fois complètement éclectique et obscurément prestigieux. Je pense à l’exposition de Sophie Calle, Prenez soin de vous, qui occupait le pavillon français de la Biennale de Venise en 2017. Avec pour seul point de départ un mail que Calle avait reçu d’un amant, elle finissait pourtant par représenter, en un sens, les valeurs de la République française. Dans combien de professions peut-on exploiter un élément aussi indirect et personnel pour en faire quelque chose de si frontal et public ? C’est comme amplifier un soupir jusqu’à faire sonner une alarme.

4. Quand je me penche sur un travail afin de reconstituer – tel un archéologue ou un criminologue – les fascinations et les intentions de l’artiste, ne suis-je pas simplement en train de filer un écheveau de fiction, une histoire adaptée à mes propres intentions ? Inquiet – et trahissant peut-être la prédilection de notre culture pour le verbal plutôt que le visuel –, je passe aux sources complémentaires : textes didactiques sur les cartels de la galerie, catalogues de musée, communiqués de commissaires, monographies, revues critiques, présentations par l’artiste elle-même.

Ce qui se comprend immédiatement est peut-être inestimable pour la publicité, mais probablement inutile dans le cas de l’art.

5. C’est lors de l’exposition Futur, ancien, fugitif : une scène française au Palais de Tokyo que j’ai vu pour la première fois une installation d’Anne Bourse. (Et on retrouve là le paradoxe de Calle : être fugitif peut être lié d’une certaine façon au fait d’être français, tout comme, dans une biennale, des œuvres personnelles et décalées peuvent assumer une portée nationale.) L’exposition du Palais de Tokyo s’est tenue du 16 octobre 2019 au 5 janvier 2020 – pendant ce que nous pourrions désormais appeler « le crépuscule de l’époque insouciante ». L’œuvre s’intitulait Chaque après-midi je me demande ce que tu fais ce soir quand le jour est presque fini. Il y avait une moquette marron, une série de lampes, verticales et horizontales, dotées de pieds courts ou longs, et plusieurs matelas en mousse, soit posés au sol, soit calés contre les murs. Un long serpent en kapok ondulait à travers le tapis, et des habits faits main étaient suspendus aux murs. Des couleurs pastel – combinaisons d’aigue-marine et de lavande – dominaient.

6. Cette installation – la « chambre » – rayonne doucement dans ma mémoire. Contrairement au caisson lumineux de parfums de Fabienne Audéoud ou aux museaux protubérants des créatures peintes sur verre de Carlotta Bailly-Borg, elle ne m’a pas incité à attraper mon iPhone et à prendre des photos pour ma page Tumblr. En y repensant, je crois que j’étais distrait par les petites angoisses d’un visiteur de musée qui ne sait pas exactement ce qu’il peut ou non toucher : « Est-ce que je peux marcher sur le tapis marron ? Devrais-je caresser le serpent ? Est-ce que je me suis égaré dans le décor d’une série télé ? »

7. Rétrospectivement, en pensant à ce serpent, je me rends compte qu’une légère atmosphère de jardin d’Eden amniotique et amnésique m’a peut-être happé et intoxiqué. J’avais l’impression qu’en détournant une série de meubles on avait inventé dans cette pièce une forme d’Eden.

8. Évidemment, le fait que cette installation ne se prête pas à la réaction immédiate d’une temporalité de réseau social ne la diminue en rien ; bien au contraire. Le bon art, comme aimait à le dire Duchamp, demande du retard1. Comme avec un jeu qui procure du plaisir, il doit y avoir de la difficulté, un défi, une énigme, de la perplexité même. Ce qui peut me frustrer, remarquait le psychiatre Adam Phillips, est aussi ce qui peut me satisfaire2. L’art ne devrait pas seulement offrir ces satisfactions immédiates que Duchamp qualifiait de « rétiniennes ». Ni prêcher à partir d’un livre de cantique, aussi vertueux soit-il. Ce qui se comprend immédiatement est peut-être inestimable pour la publicité, mais probablement inutile dans le cas de l’art.

9. Quand, bien plus tard, j’ai commencé à creuser les sources complémentaires autour du travail d’Anne Bourse, j’ai été intrigué de découvrir une certaine subtilité tactique, une manière de rester évasive. Parcourant les sites web des galeries, je griffonnais quelques notes : « personnages fictifs… manque d’idéologie… rien à comprendre… pas consciencieux… appropriation, voler à des mendiants… fabrication de livres, de magazines… lettres d’amour de Chklovski…3 » Exactement comme le prévoyaient les commissaires, ces indices fragmentaires ont commencé à piquer ma curiosité.

10. Dans mon propre travail d’écriture et de performance, je me suis particulièrement intéressé à la persona et à l’appropriation. J’ai également été fasciné par la fabrication d’ersatz de formes commerciales comme les magazines et les vêtements, un thème qui ressurgit sans cesse dans l’œuvre d’Anne Bourse. Nous avons aussi Berlin en commun : après avoir passé son diplôme à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, Bourse a déménagé à Berlin et a loué – avec un groupe d’amis – un gigantesque entrepôt dans le quartier de Weisensee.

11. J’avais l’intention de me rendre d’Athènes à Paris en mars 2021 pour voir deux expositions d’Anne Bourse, l’une, personnelle, à la galerie Crèvecœur, l’autre, collective, au Plateau (Frac Île-de-France). La pandémie a rendu ce voyage impossible, mais, avec son iPhone, Anne a pu me guider à distance à travers l’exposition de Crèvecœur – intitulée Different Times, Different Paul. Lors de ce premier contact personnel, sa timidité semblait aussi attachante et sa nervosité aussi charmante que dans la vidéo Youtube où elle présente son travail dans une école d’art basque, farfouillant au hasard dans les JPEG sur le bureau de son ordinateur.

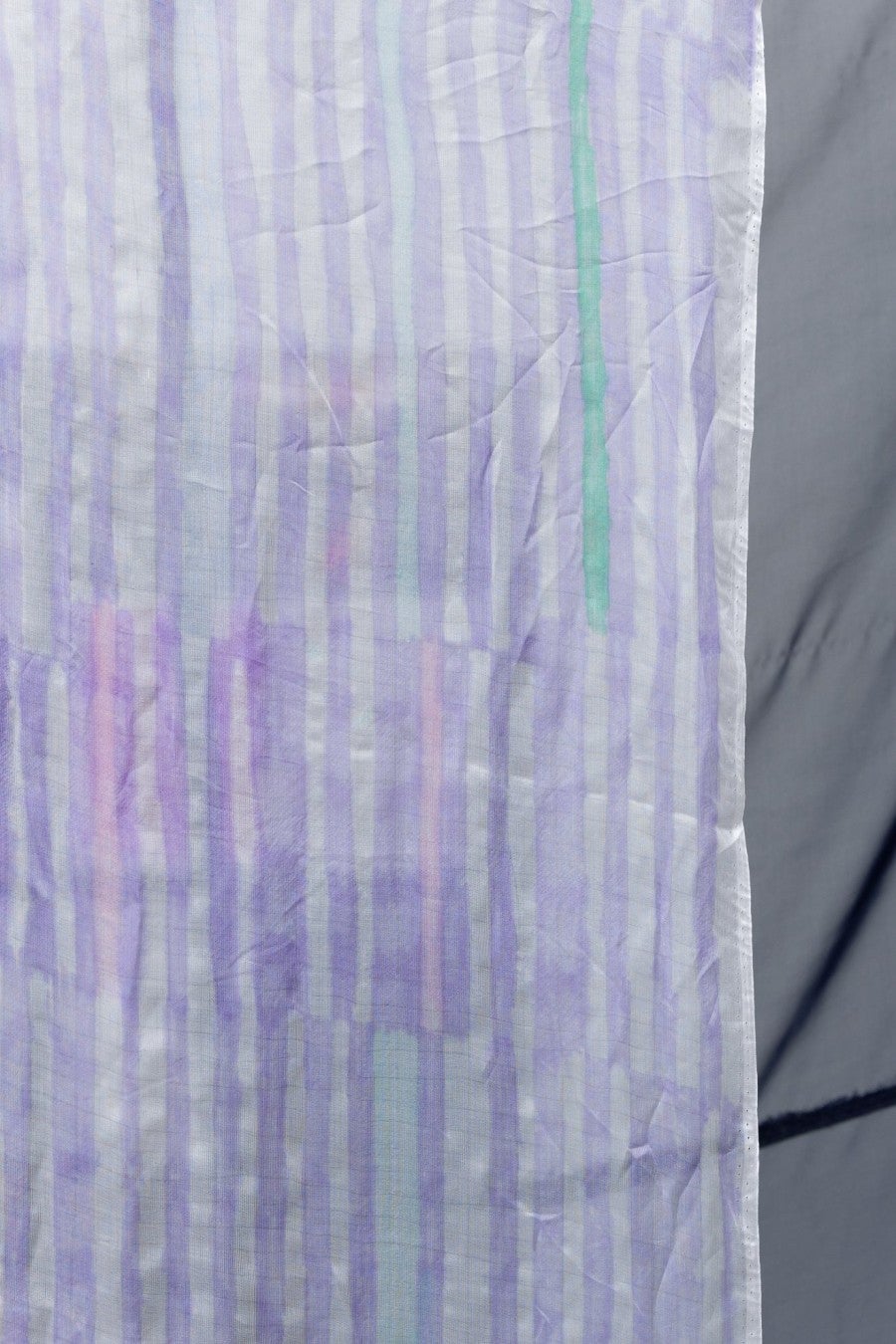

12. En voyant l’exposition de cette manière, j’ai été frappé par la qualité multidisciplinaire de son travail, sa capacité à réaliser quelque chose de pictural avec des installations en trois dimensions et quelque chose de conceptuel à partir d’éléments décoratifs. Il y a également un agréable paradoxe dans la façon dont Anne Bourse crée une unité imposante – sous la forme d’un environnement – à partir d’une série d’obsessions personnelles. De grands murs de gaze pendent du plafond de la galerie, me rappelant en apparence les environnements conçus comme des tentes de l’artiste sud-coréen Do-ho Suh. Les deux artistes utilisent du tissu suspendu pour subdiviser et délimiter l’espace de la galerie, même si le travail de Do-ho Suh est bien plus détaillé, fondé sur des souvenirs de pièces et d’appartements spécifiques. Ces murs créent une pièce dans la pièce, un espace plus chaleureux dans le « white cube » glacé. Plus tard, Anne m’indique que ces formes suspendues sont inspirées des moustiquaires japonaises de Charlotte Perriand.

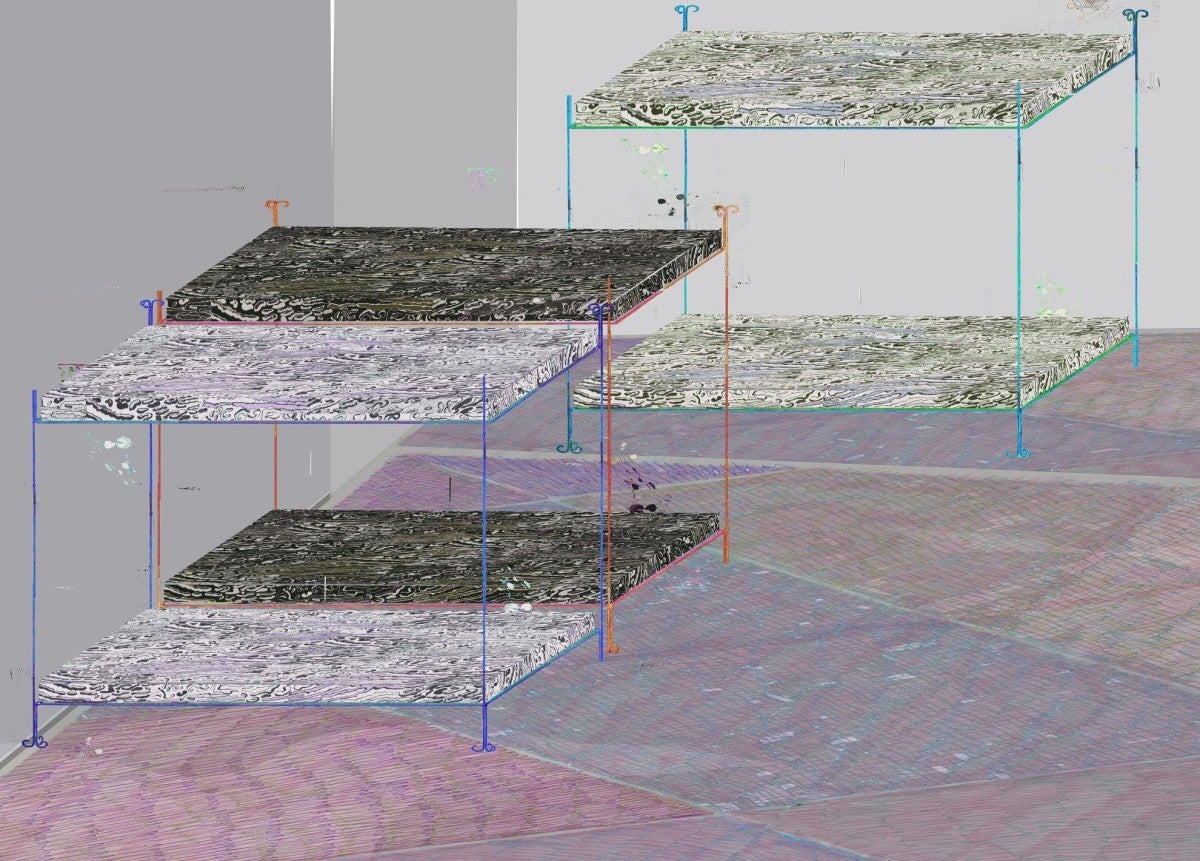

Anne Bourse embrasse les éléments décoratifs et fonctionnels et refuse de séparer l’art de l’artisanat.

13. Des cadres de lit ponctuent l’espace, simples formes de fer dotées d’enjolivures à chaque extrémité, des fioritures décoratives qui m’évoquent en un sens le travail de Raoul Dufy, un peintre dont les gestes visuels envahissaient les accessoires domestiques de toutes sortes dans les années d’après-guerre. Sur ces cadres de lit reposent les matelas faits à la main qui sont devenus la signature d’Anne Bourse, peints, m’a dit l’artiste, de motifs empruntés à l’imprimé léopard d’une jupe qu’une amie a acheté dans une friperie de Tokyo.

14. La comparaison à Dufy – qu’Anne Bourse apprécie – nous amène à discuter des Nabis, un groupe de peintres français de la fin du xixe siècle dont faisaient partie Bonnard, Vuillard et Vallotton. Anne Bourse revendique une affinité avec ces artistes qui ont opté pour un aplatissement de la couleur et une sensualité austère inspirée des estampes japonaises connues sous le nom de ukiyo-e. Chose étonnante, cette référence me revigore et m’éclaire, et je me souviens comment, adolescent, j’ai acheté un livre des estampes de Vallotton. Ces scènes domestiques sévères et pourtant sensuelles étaient influencées par les lithographies de Hokusai que Vallotton avait vues à l’exposition universelle de Paris en 1889. Il est plaisant de constater que les échos de cette influence se propagent encore à travers Paris 130 ans plus tard, et de voir une influence asiatique similaire au travail dans la façon dont Anne Bourse embrasse les éléments décoratifs et fonctionnels et refuse de séparer l’art de l’artisanat.

15. Des éclaboussures rouges et violettes parsemées dans le dortoir me font aussi penser au travail de Matisse, en particulier à la toile L’Atelier rouge de 1911. Cette scène de l’atelier de l’artiste à Issy-les-Moulineaux, comme enveloppée dans un utérus, a été influencée par l’art non-occidental, notamment les œuvres islamiques que Matisse a vues lors d’un voyage en Espagne, mais le plus frappant, en un sens, c’est qu’il peint une installation avant la lettre : des chaises, des plantes, des assiettes, des crayons, un ensemble de tiroirs, une horloge, des bols et des vases sont disposés dans ce champ rouge vibrant, avec des peintures et des cadres empilés par terre ou accrochés aux murs. Si une installation peut être « picturale », une peinture peut être « comme une installation ».

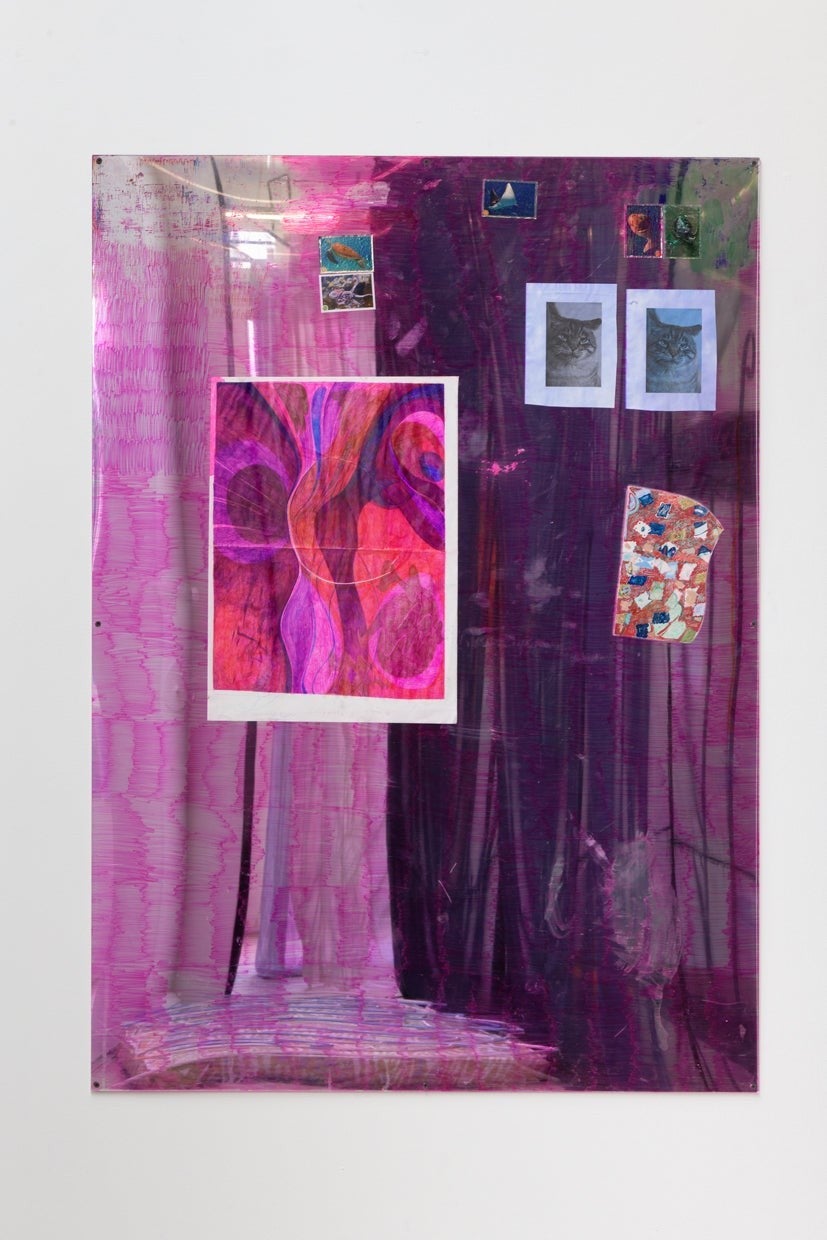

16. Je veux m’attarder sur l’aspect « utérin » de L’Atelier rouge, car c’est aussi quelque chose que je perçois dans le travail d’Anne Bourse. On se sent enveloppé par ses installations, elles semblent accueillantes et protectrices, pleines de réconfort. Ce sont des cocons, des espaces pour une fantaisie introvertie, et je crois que cette sensualité protectrice est importante. La confrontation, l’agression, le machisme sont complètement absents. Au contraire, on est attiré vers quelque chose d’apaisant, de sensuel, de doux.

17. L’élément de fantaisie se prolonge dans les œuvres accrochées dans la galerie, où de larges panneaux de plexiglas coloriés au feutre rose ou violet accueillent des pages the papier glacé Xerox ou des formes ondulées aux tons bleu-vert. Ces couleurs complémentaires judicieusement choisies ont été laborieusement appliquées au stylo bille. Dans les feuilles de papier glacé, comme dans les griffonnages répétés qu’ils évoquent (et que leur dévotion patiente rend presque religieux), un élément performatif, artisanal pénètre le travail, une dimension temporelle imaginaire qui ajoute de la valeur, un peu comme du bitcoin avec des ordinateurs : « Quelle masse de travail ça a dû être ! », s’exclame-t-on, en commençant peut-être à penser à l’œuvre d’Agnes Martin, dont les répétitions arides ne parviennent pas à dissimuler complètement une vie qu’on imagine solitaire et plaisante dans un cocon de rituel personnel.

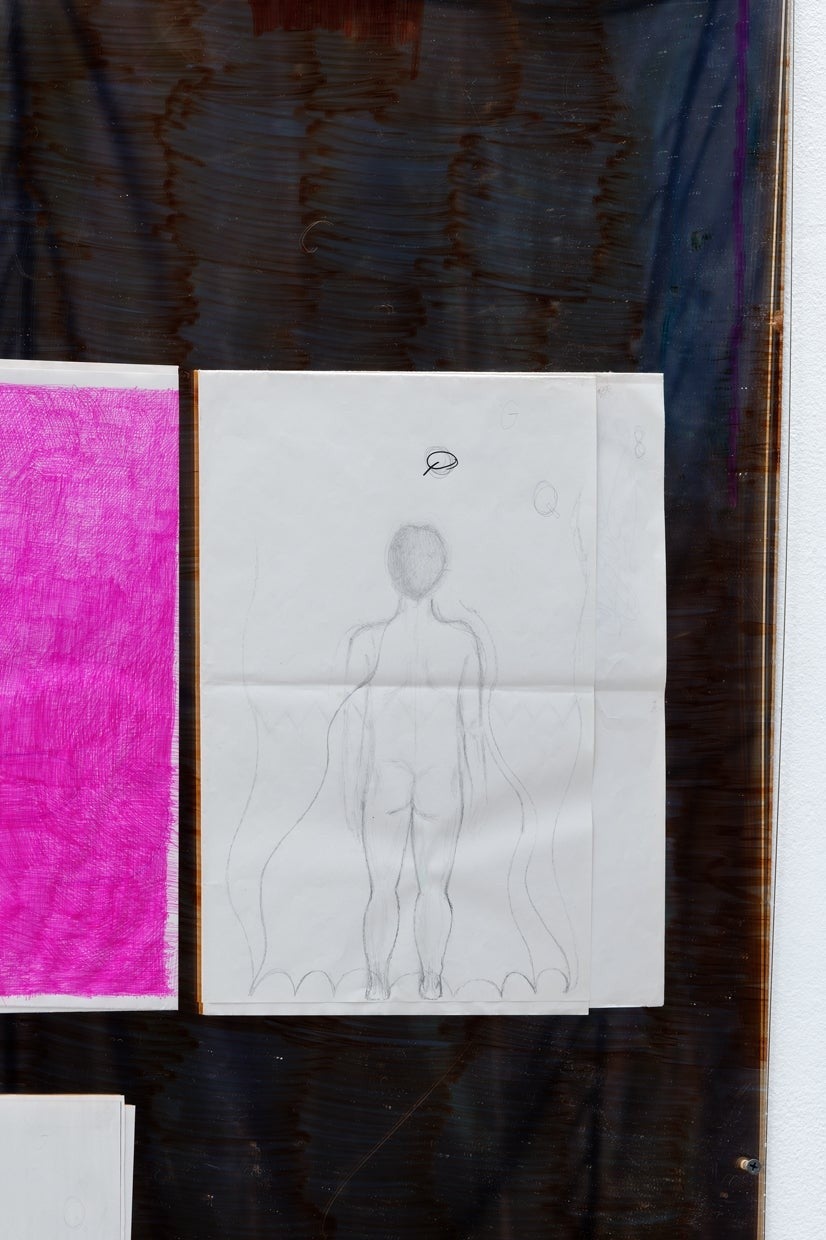

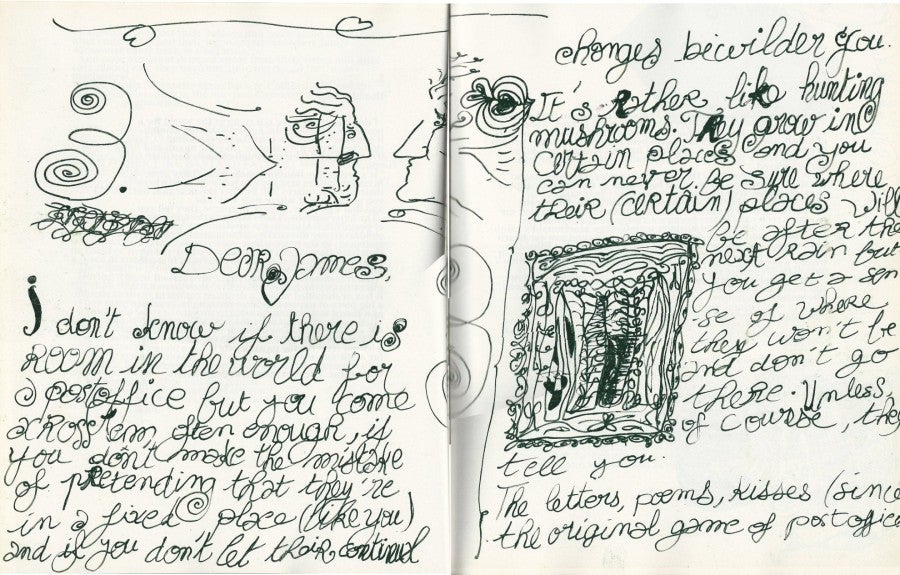

18. Et, de fait, des reproductions d’Agnes Martin sont présentes sur le plexiglas. Il nous faut donc parler des Américains : le Paul du titre de la première exposition personnelle en galerie d’Anne Bourse est l’artiste américain Paul McCarthy, et Mike Kelley est une autre figure importante à ses yeux. Chez ces deux artistes, l’installation est utilisée comme un site de fétichisme personnel et l’injection d’une pratique imaginaire ou supposée dans un résultat final statique. Les carnets qu’Anne Bourse feuillette, au hasard, semble-t-il, lorsqu’elle s’adresse aux étudiants basques, sont clairement une part importante de sa pratique quotidienne. Elle aime griffonner sans but apparent ou de manière inconsciente, et on imagine qu’il s’agit d’un processus thérapeutique et compulsif de génération et de traitement des idées. Plus tard, sans doute, intervient une étape éditoriale pendant laquelle Anne Bourse passe en revue ces dessins et – sans les améliorer ni les modifier – sélectionne ceux qu’elle trouve les plus intéressants ou pertinents pour une installation précise. En ce sens, elle est à la fois tribu et anthropologue, analysée et analyste, autrice et éditrice.

19. Un mélange satisfaisant de programmé et de personnel émerge. Un dessin accroché au mur de la galerie, par exemple, donne à voir un croquis étrange – presque à la William Blake – d’un homme nu vu de dos, ses bras esquissés seulement, dissous dans des flux de tissu ou des décharges d’énergie, ses fesses nettement dessinées et fermes. Le titre : Talking About Shapely Ass Super Heroes on the Front Face, We Drew Different Styles of Dick on the Back, 2021.

20. Une autre pièce – intitulée Ce soir les voitures roulent à l’envers, 2021 – prend la forme d’un placard mural griffonné au feutre violet, la porte mystérieusement entrouverte laissant entrapercevoir un intérieur écarlate. À l’extérieur se trouve une petite œuvre, également au stylo bille, dont les couleurs complètent merveilleusement celle du placard et dont les formes s’enroulent avec élégance. Je ressens un peu de l’utopisme généreux de la fin des années 1960 et du début des années 1970 : les imprimés de Pucci, les visions psychédéliques du LSD. La seule autre artiste que je connaisse qui combine ces associations de couleurs de manière aussi évocatrice est Mika Tajima, qui travaille à New York avec un groupe rock expérimental, The New Humans. En tant que musicien, je suis sensible à cette palette nourrie de liens culturels avec la fin des années 1960 : les Beatles et Pink Floyd à Abbey Road, mes premiers griffonnages au feutre, ou le caractère sombre et néanmoins vibrant des livres pour enfants des années 1960 de l’illustrateur et marionnettiste tchèque Jiří Trnka, par exemple.

21. Curieusement, le style des dessins d’Anne me rappelle parfois les premières œuvres d’Andy Warhol, sa période d’illustration commerciale où dominaient des dessins à la ligne floue de chats et de chaussures, quand s’est manifesté son intérêt pour le mignon kitsch et qu’il s’efforçait de charmer les directeurs artistiques à coup de petits cadeaux. Les motifs récurrents sont amicaux et charmants : une vague liquide, des yeux, des échiquiers, des pois, ou la forme déroulée que j’appelle une « enjolivure » mais qu’il faudrait plutôt qualifier de volute, comme celles qui ornent le chapiteau des colonnes d’ordre ionique. Il s’en dégage une impression générale d’intimité et de délicatesse : une rêverie baroque.

22. Le projet « Brain, a Journal of Neurology » constitue une juxtaposition saisissante, et peut-être satirique, avec ce qui précède. Parodie dialectique de l’attitude qui s’opposerait au paysage onirique des dessins d’Anne Bourse, ce faux journal médical crée un contraste entre l’objectif et le subjectif, le factuel et l’onirisme. Gribouilleuse invétérée (souvent lorsqu’elle parle au téléphone), Anne Bourse est fascinée par les liens – que la neurologie et la psychanalyse décrivent différemment – entre idéation consciente et inconsciente. Il faudrait peut-être rappeler l’expression « dessin automatique » d’André Masson, ou celle de Paul Klee « se promener avec une ligne4 ». Pour Anne Bourse elle-même, il est plutôt question de l’influence de Matt Mullican, un artiste qu’elle adore quand il devient « That Person » pour dessiner sous hypnose. Anne m’explique plus tard qu’elle a eu, il y a quelques années, un accident au cerveau qui l’a amenée à se faire soigner dans un hôpital par un neurologue qui écrit dans la vraie revue Brain, éditée par Oxford University.

23. Dans les années 1990, je fréquentais l’artiste britannique Georgina Starr qui occupait un entre-deux crépusculaire, aux marges du mouvement des Young British Artist, et qui n’a jamais atteint la célébrité banale ni la renommée grand public de son amie et voisine d’atelier Tracey Emin. C’est en lisant ce qu’Anne Bourse décrivait au magazine Palais comme ses « dédicaces secrètes, sauvages… les affinités électives qui fabriquent la communauté fictive dans laquelle je travaille5 » que je me suis souvenu de la démarche de Georgina Starr. Dans la série The Bunny Lakes (1999-2003), par exemple, Starr a développé sur différents supports plusieurs travaux inspirés d’un film d’Otto Preminger de 1965 sur la disparition d’une écolière, et dans sa performance Androgynous Egg, en 2017, elle mettait en scène un mini-opéra dans une pièce obscure décorée d’œufs, de seins en papier transportables et des chanteuses en robes de satin à col haut de style victorien.

24. Lorsque j’ai demandé à Anne Bourse comment elle en était venue à s’intéresser au formaliste russe Viktor Chklovski, elle m’a répondu que c’était par le biais d’un ami, Olivier, et qu’elle ne s’était intéressée qu’à la correspondance amoureuse imaginaire entre Chklovski et Elsa Triolet, sans lire ses livres sur le formalisme littéraire. J’ai senti une sorte de mise en abyme : l’incorporation de manière strictement formelle du sentiment romantique d’un éminent formaliste serait-elle le fruit non du formalisme mais de conversations sur l’oreiller ? La mise en abyme est, selon Wikipédia, « un procédé formel consistant à incruster une copie d’une image dans cette image elle-même, souvent de manière à suggérer que cette séquence se répète à l’infini ». La correspondance Chklovski-Triolet apparaît dans le travail d’Anne Bourse sous la forme d’une série de photocopies.

« Je ne sais pas si je peux dire que mon travail est politique, au sens où il est souvent sauvagement solitaire dans sa construction »

25. Il vaut la peine de reproduire ici un sous-ensemble de la liste de matériaux modifiés ou réappropriés qu’Anne Bourse confie au magazine Palais :

a. Un journal de neurologie imaginaire.

b. Les lettres d’amour de Jack Spicer à un amant qui semble s’être enfui.

c. Un livre de Jimmie Durham « décoré » puis réimprimé sur mon imprimante défaillante.

d. Des pubs pour des clubs et des bars imaginaires, ou réels dans la tête d’un adolescent dans un petit village des Alpes- Maritimes.

e. Un livre sur les cochons d’Inde teint en rose en hommage à Butt, le magazine gay qui était imprimé sur du papier rose pastel.

f. Un magazine un peu vide et habité de conversations semi-effacées avec mon ami Greg sur le tchat Messenger.

g. Un prospectus imaginaire pour le restaurant japonais d’en bas de chez moi.

h. Un livre sur un artiste contemporain.

i. Un roman russe.

j. Un livre pour enfants.

k. Un magazine sur une secte de mon quartier.

l. Un livre sur la rage.

26. On trouve aussi dans cet entretien pour le Palais de Tokyo une excellente remarque générale d’Anne Bourse : « C’est la manière dont les choses s’accouplent et se ramifient, se contredisent et dissonent, dans toutes les contrariétés stylistiques que cela produit. Disons que je suis interspéciste du langage, et aussi un peu perverse. Je m’adresse à quelqu’un par le biais de quelque chose pour, en fait, secrètement parler à quelqu’un d’autre. » Cela me fait penser à l’approche de la psychanalyse, où nous exprimons le conscient afin de révéler ses liens avec l’inconscient.

27. Anne aime citer Hélène Cixous qui conçoit la traduction sur le modèle de la lettre H, les barreaux d’une échelle connectant une idée dans une langue à une idée dans une autre. La traduction était un élément clé du concept d’« altermoderne » développé par Nicolas Bourriaud au début du xxie siècle, une refonte de la postmodernité tellement alternative que plus personne ne l’évoque aujourd’hui. Parmi les thèmes centraux de l’altermoderne figuraient une globalisation remaniée, une créolisation culturelle et la traduction. Mais le lien avec la poétique spéculative d’Armen Avanessian est peut-être plus pertinent, une plateforme d’édition et de traduction créée en 2011 qui se demandait comment une sorte de « dessin spéculatif » pourrait fonctionner en pensant « non pas à l’art mais avec l’art6 ». À l’instar du Nietzsche de la fin, plus visionnaire et syphilitique, les accélérationnistes ont légué aux artistes la plus haute tâche philosophique.

28. Mais l’art décline tout rôle pontifiant et central, conscient des risques de récupération facile. Lorsqu’on lui demande si son travail est politique, Anne Bourse a l’intelligence de rester évasive : « Je ne sais pas si je peux dire que mon travail est politique, au sens où il est souvent sauvagement solitaire dans sa construction », explique-t-elle au magazine Palais. « Mais s’il y a communauté de langage, même fictive, alors c’est en ça peut-être qu’il s’implique, dans le choix de rameuter des espaces du dehors sans les rendre moraux, mais en les rendant désirables, ou en les faisant se désirer… Ne pas être claire, c’est important. J’ai la sensation que le seul endroit où on est libre, c’est un angle mort minuscule, un coin dans le cerveau, et peut-être dans l’art, quand on le décide – et justement pas dans les discours politiques et moraux que certaines œuvres produisent7 ». Ceci rappelle la distinction qu’établissait Michel de Certeau (dans son livre L’Invention du quotidien paru en 1980) entre le stratégique et le tactique : les stratégies sont institutionnelles et statiques, alors que les tactiques sont personnelles et astucieuses.

29. Avec l’idée de tactique de de Certeau, nous revenons vers l’adjectif « fugitif » du titre de l’exposition collective au Palais de Tokyo où j’ai vu pour la première fois le travail d’Anne Bourse. Sa pratique évite les grandes affirmations et l’autorité pompeuse, préférant des outils et méthodes informels (feutres, griffonnages). Plutôt que d’embrasser un thème programmé (les récits victimaires des politiques identitaires, par exemple) elle esquisse des liens personnels et poétiques entre des champs d’intérêt personnel (Chklovski, les neurosciences, l’amour, l’obsession). Au lieu de se servir des vocabulaires établis des beaux-arts, elle fouille dans les matériaux utiles et humbles de l’artisanat et de l’industrie, se rapprochant de formes pragmatiques (le matelas) avec une maladresse délibérée. En lieu et place d’une naïveté étudiée, pourtant, une sorte de ruse : au sens de de Certeau, c’est la ruse de la tactique, décrite par des qualificatifs comme hasard, de fortune, trouble, astucieux, évasif, subversif, personnel, populaire, imprévisible, provisoire, temporaire, glissant, subtil et insaisissable.

30. Lors d’une conversation en visio, Anne Bourse m’a conseillé de contacter Benjamin Seror, un ami qui avait écrit une fiction dans laquelle Anne Bourse est une productrice télé qui, chaque matin entre le parking et la machine à café, écoute les scénaristes lui proposer de nouvelles émissions fantaisistes. Cette fiction s’ouvrait sur une déclaration moins simple qu’il n’y paraît : « Contrairement à nombre de mes amis, écrivait Seror, Anne n’est pas un personnage de fiction. Elle existe. » Puisque je vis en ce moment à Athènes et que Benjamin Seror – selon Anne Bourse – y vit aussi, j’ai décidé de sonder la communauté. J’ai demandé à des artistes, des designers, des galeristes athéniens s’ils avaient entendu parler de Seror ou s’ils l’avaient rencontré. Personne n’en avait entendu parler, mais tous pensaient qu’il avait l’air d’une personne très intéressante et s’étonnaient qu’il ait pu leur échapper. Il m’est alors venu à l’esprit que Benjamin Seror – un personnage qui admet que la plupart de ses amis sont imaginaires – était peut-être un fruit de l’imagination d’Anne Bourse, ou bien une personne réelle qu’Anne Bourse s’était réappropriée à ses propres fins. Mais, selon cette logique, je suis peut-être moi aussi une fiction créée par Anne Bourse à des fins personnelles ? Troublante, la question persiste tandis que je marche dans une Athènes partiellement confinée composée (entre autres choses) de matelas, de photocopies, de feutres et de volutes.