« Mon métier consiste à créer des univers qui sont la base de chacun de mes romans. Et je dois les construire de telle sorte qu’ils ne s’effondrent pas deux jours plus tard. C’est du moins ce qu’espère mon éditeur. Mais laissez-moi vous dévoiler un secret : j’aime créer des univers qui s’effondrent. J’aime les voir flancher et observer la façon dont les personnages des romans affrontent ce problème.1 » – Philip K. Dick, How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later

En 1978, l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick écrivait un court essai sur les univers fictifs et les réalités subjectives. Soucieux du pouvoir autoritaire de la fiction et de l’imagination, il analysait le danger des fausses réalités que fabriquent les médias, les gouvernements et autres groupements d’intérêt afin de contrôler le comportement et les perceptions des masses. Il décrivait un futur possible où les communautés et les individus n’étaient plus en mesure de reconnaître et de comprendre des réalités autres que celles qu’on leur présentait, invalidant toute communication au sein de la société. Quarante ans après la publication de cet essai lucide, la façon dont la technologie et les médias servent d’intermédiaires, représentent et simulent notre monde est devenue bien plus complexe, tandis que les mécanismes à l’œuvre derrière ce qui nous est donné à voir sont eux aussi beaucoup plus obscurs. À l’instar de Philip K. Dick, l’artiste et cinéaste Neïl Beloufa crée dans son travail des micro-univers pour examiner les idéologies et les hypothèses communément admises qui sous-tendent ce que nous estimons être la réalité. Selon Beloufa, ces représentations envahissent notre expérience quotidienne comme de la propagande à travers les journaux, la publicité et les écrans.2 Elles ne nous sont plus présentées comme si nous étions des individus autonomes, mais plutôt des regardeurs et des consommateurs.

Intimement convaincu que son rôle d’artiste consiste à représenter la société, Beloufa cherche à critiquer les systèmes et le réseau complexe du pouvoir. Ce faisant, il reconnaît aussi bien sa situation que le risque de légitimer les valeurs et positions qu’il interroge dans les mondes qu’il s’approprie. Les univers de fiction de ses films et installations se présentent comme des couches habilement agencées et remplies de nuances, où le sens et les positions de pouvoir constamment fluides ne cessent de se contredire. Il compose, souvent en collaboration, des scénarios délibérément fragmentés avec un ensemble de personnages réels et fictifs. On y trouve par exemple, pour Vengeance (2014), des adolescents de banlieues ou, dans Tonight and the People (2013), de véritables cowboys et gangsters de Los Angeles. Ces scénarios explorent également les manifestations de l’hégémonie culturelle. Ce processus permet à Beloufa de dévoiler la façon dont le pouvoir s’acquiert et se manifeste à travers la politique, la technologie, les choix de style de vie, la culture de la célébrité et les politiques identitaires. Le traitement à la fois espiègle et fastidieux qu’il leur réserve démantèle une à une ces façades. Les sujets qu’il caricature se retrouvent dans des boucles comportementales où tout le monde est pris dans une impasse et la situation implose. Singulièrement proche des univers que Philip K. Dick construisait pour les faire s’effondrer, l’acte créateur et destructeur de Beloufa incarne le processus grâce auquel l’artiste défait les asymétries du pouvoir dissimulées par d’habiles stratégies de contrôle.

1.

« J’aime quand les choses coincent, quand il faut les débloquer. Dès que ça se met en place, je dois passer à autre chose.3» – Neïl Beloufa

Les pièces de Neïl Beloufa se présentent comme des interventions dans la réalité qui visent à court-circuiter le statu quo...

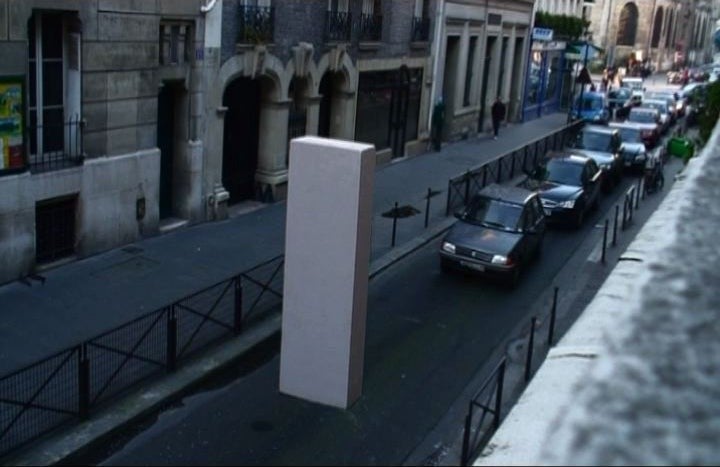

Les pièces de Neïl Beloufa se présentent comme des interventions dans la réalité qui visent à court-circuiter le statu quo d’un scénario donné ou d’un phénomène familier. Plutôt que des contrepoints, ces disruptions intentionnelles sont des tactiques pour faire éclater les routines, nous confrontant à des conventions profondément ancrées dans nos sociétés et qu’autrement nous ne remettons pas en question. Les techniques mises en œuvre par l’artiste, qui consistent à insérer ou couper des éléments, agissent comme un stratagème pour perturber les idéologies visuelles établies et remettre en question les appréhensions liées à la production des images. Prenez, par exemple, une de ses premières vidéos, April the Second (2007), dans laquelle il filme la circulation routière dans une ruelle parisienne que bloque un imposant socle. Frustrés, les conducteurs s’arrêtent et attendent la fin du canular, mais si Beloufa reprend la caméra cachée de Juste pour rire, le moment où la blague est dévoilée n’arrive jamais. À la place, c’est la vie réelle qui se presse. La vidéo se poursuit avec des voitures coincées qui peinent à faire demi-tour pour sortir de la rue, et se termine lorsque les pompiers interviennent pour évacuer la structure étrangère. Les tropes familiers des émissions de caméra cachée dont il se sert n’embobinent pas seulement les automobilistes contraints de participer mais aussi les spectateurs, pris dans ce suspense passager, se demandant s’ils ne font pas eux aussi partie de la création de l’artiste. À travers ce geste de désobéissance, l’intervention simple de Beloufa donne à voir la ligne floue entre la réalité et la télé-réalité, ainsi que la culture contemporaine des images– un domaine auquel il revient sans cesse dans ses œuvres.

The Analyst, the researcher, the screenwriter, the CGI tech and the lawyer (2011) revisite la scène de rue depuis un autre point de vue, celui d’un pick-up rouge qui occupe le centre de la scène et qui nous guide à travers le terrain visuel d’une ville de banlieue nord-américaine. La prise de vue aérienne pixelisée évoque étrangement les poursuites en direct de voitures de police, et est accompagnée de différentes voix qui racontent ce que montre la caméra, comme s’il s’agissait d’experts en criminologie ou de nouveaux commentateurs. Le titre donne un indice du type d’experts convoqués pour les voix off. En n’offrant à dessein aucun contexte aux narrateurs, Beloufa profite du délai cognitif entre le film et le récit, ouvrant un espace d’interprétation spéculative qui prend la forme d’une expérience sociale. Tandis que la caméra suit la trajectoire du véhicule, l’arc narratif qui en découle commence presque en toute innocence, un commentateur suggérant que le conducteur du pick-up est peut-être parti de chez lui après une dispute avec sa petite amie. L’intrigue change de direction lorsqu’une autre voix off se demande s’il ne s’agit pas d’un kidnapping, puis un autre narrateur arrive à la conclusion que la zone où se trouve le véhicule pourrait être un nid d’activités terroristes. Ces récits dissonants sont ponctués de moments de doute – pourquoi filme-t-on ce véhicule –, ou de théories personnelles réfutant l’idée qu’un pick-up d’une couleur si flamboyante puisse être impliqué dans des activités criminelles. Le commentaire fluctuant révèle une perception instable, et ce quand bien même nous sommes assurés de nos vérités, comme le montre le traitement professionnel de l’information et de l’interprétation. En orchestrant une sorte de test de Rorschach continu, Beloufa dévoile le pouvoir arbitraire de la médiation et l’impact durable de ces images et idéologies construites sur les préjugés et les hypothèses qui sont encore ancrés dans la psyché contemporaine.

2.

« Les adeptes de la réalité laissent tout cela en l’état ; ils y déambulent, pour ainsi dire – ils “la vivent”. Ils semblent l’accepter ou, en tout cas, n’élèvent jamais la voix pour protester contre elle.4 » – Conversation entre Hans Belting et Alexander Kluge, « The face cannot be captured by images ».

Observateur averti de la façon dont les images ont la mainmise sur la vie et l’imagination contemporaines, Beloufa s’efforce de décrypter les mécanismes de la culture médiatique et ne se contente pas de mettre à nu ces structures en les reproduisant. Il attire également l’attention sur les personnes qui, au bout du compte, sont les nœuds de réception et de distribution de cette minutieuse chaîne de communication. Pendant la préparation de son premier long-métrage, Tonight and the People (2013), Beloufa a envoyé un appel de casting à Los Angeles pour les rôles – cowboys, gangsters, militants politiques, hippies et adolescents – qui représentaient un microcosme de l’Amérique vue à travers le prisme du cinéma hollywoodien. Curieusement, ceux qui passaient l’audition étaient pour certains des acteurs amateurs désireux de jouer à l’écran une version de ce qu’ils étaient dans la vraie vie, créant un cycle étrange d’auto-identification et de stéréotype où la vie imite l’art ou, pour reprendre l’objectif de Beloufa, où l’art imite la vie. Ces auditions ont permis de glaner des éléments pour travailler le scénario et les personnages, et elles ont produit un patchwork de clichés américains éculés pris entre réalité et fantasme. Les personnages de cette drôle d’assemblée semblent tous évoluer dans leur propre milieu alors qu’ils s’apprêtent à vivre le soir même un événement qui bouleversera leur vie ; des adolescentes fortunées discutent tout en se préparant à sortir et deux groupes de petits gangsters latinos et noirs flirtent avec la jolie serveuse du drive-in en surjouant les codes du machisme.

Pendant la majeure partie du film, les différents personnages, d’humeur lyrique, parlent de leurs philosophies, de leurs ambitions, et leurs platitudes complaisantes jurent avec le décor kitsch et fade inspiré des sitcoms et des westerns. Au fur et à mesure que la narration progresse, nous commençons à découvrir que ces personnages idéalistes ne sont que du vent ; le cowboy explique à son fils pourquoi il n’est pas un vrai cowboy (il ne voulait pas tuer quelqu’un), tandis que dans une réunion de groupe des militants politiques préviennent un militant noir – dont le discours de ralliement pressant pointe l’injustice de classe et raciale comme étant la cause des problèmes politiques du pays – que réintroduire ce genre de rhétorique dans l’équation politique ne changera rien à la situation. « L’Amérique repose sur des rêves, pas sur des classes », lui rappellent-ils. Tous pris au piège d’une décharge de rêves mort-nés, leur chance ne se présente qu’après l’aube. L’apocalypse balaye une grande partie de l’humanité et un nouveau monde de possibilités attend ceux qui en réchappent. Cette fois, leur futur rêvé est réel et tangible mais, fidèle à la manière de faire de Beloufa, tout ceci s’évapore rapidement pour céder la place à un débat houleux sur la question de savoir s’il faut abandonner les valeurs et cadres du passé et imaginer de nouveaux systèmes. Incapables de se frayer une voie dans l’inconnu, les personnages se dirigent vers ce qu’ils ont quitté, une société où les banques dominent, où la nourriture bio fait fureur et où les idéaux trouvent à s’exprimer plutôt qu’à se réaliser. Tonight and the People est une parodie étrange de l’esprit du temps démocratique qui se trouve banalement reformulé selon la même rhétorique éculée, les mêmes maniérismes, la même esthétique d’un monde et de genres culturels stéréotypés. Comment imaginer des futurs alternatifs dans un monde saturé de rêves finis conçus pour la consommation de masse ? L’ironie de la métaréalité de Beloufa ne nous échappe pas. Il s’agit d’une mise en garde contre un monde dystopique pris dans son propre fantasme néolibéral.

Lorsque j’ai rendu visite à Beloufa dans son atelier, il m’a expliqué de façon saisissante qu’à ses yeux l’imagination constitue la force la plus puissante dans une époque qui en manque cruellement. Parmi ses films, c’est le premier, Kempinski (2007), qui explore toute l’étendue du domaine de l’imagination compris comme moyen de subversion. Conçu comme un documentaire alors qu’il était encore étudiant, Beloufa a invité des Maliens vivant près de Bamako à parler du futur au présent. Le futur-réalité qu’ils décrivaient ne correspondait plus à la représentation de l’Afrique comme continent technologiquement en retard, mais dressait le portrait fantastique d’une société très avancée où l’intimité physique a lieu par télépathie, et où les idées, les objets, les corps se déplacent à la vitesse du son et de la lumière. Sous les teintes des néons, leur réalité physique s’estompe dans l’obscurité de la nuit tandis qu’ils décrivent et partagent leurs puissantes imaginations avec leur communauté. Contrairement à Tonight and the People, les contes de cette pseudo science-fiction montrent comment les individus pourraient se saisir de l’imagination comme d’un outil de transformation pour perturber les hiérarchies en place que reprennent la culture populaire occidentale et leur représentation de l’Autre au sein des paramètres établis par Beloufa.

Toutefois, nous ne pouvons pas ignorer le pouvoir que Beloufa s’arroge (et qu’il reconnaît) en tant qu’auteur de ces mondes de fiction et ces systèmes qui s’autogénèrent, et ce malgré la méthodologie fluide et collaborative qu’il adopte avec les personnes qui participent à ses projets. Il n’hésite pas, d’ailleurs, à s’emparer lui-même de cette question. Vengeance (2014) illustre cette lutte dynamique pour le contrôle et le statut d’auteur entre Beloufa et ses sujets, résultat d’une invitation à travailler avec un groupe de lycéens d’un établissement difficile d’une banlieue parisienne. Au lieu d’instrumentaliser ces étudiants, l’artiste a opté pour une approche du laissez-faire, leur demandant de réfléchir collectivement à une histoire qu’ils souhaitaient raconter. Ils ont inventé une télénovela autour d’un triangle amoureux entre un Christiano Ronaldo obsédé par lui-même, Amira, sa fiancée qu’il néglige, et le catcheur romantique Rey Mysterio, tous joués par l’équipe de l’atelier de Beloufa. Outre le précieux robot de Ronaldo, l’intrigue se déroule au sein d’un monde de jets privés, de voitures de course, de maisons et clubs de gymnastique luxueux, dans une mise en scène improvisée avec des matériaux de l’école. Mais les tensions se font jour lorsque les étudiants contredisent le point de vue de Beloufa sur certains éléments du film, notamment la nourriture favorite de Ronaldo que doit lui servir le robot Tokay. Les étudiants rejettent la banane que suggérait Beloufa et insistent pour utiliser du pop-corn, qui représente à leurs yeux ce que les acteurs hollywoodiens mangent à l’écran ; finalement, la classe conteste l’idée puis se désintéresse du projet. Lorsque la classe se retourne contre lui, Beloufa prend les commandes et termine le film en intégrant une voix off anglaise générée par ordinateur par-dessus la narration française originale, ainsi que la discussion avec les étudiants, disputes incluses.

Comme le titre Vengeance l’indique, une trahison entraîne des représailles qui se déroulent à la fois à l’écran et en dehors. Cette trahison a lieu parce que Beloufa rompt la position de neutralité qu’il s’était imposée dans un cadre démocratique au sein d’une réalité économique et sociale – la majorité des étudiants de banlieue sont originaires d’anciennes colonies françaises – dans laquelle une fiction déviante, à rebours des représentations de la culture populaire, n’a que peu de valeur. C’est le triomphe de l’endoctrinement d’Hollywood sur l’imagination de la jeunesse contemporaine. À la fin, les jeunes peuvent décider, au nom de divergences créatives, de quitter l’univers que Beloufa a créé, mais l’œuvre doit se poursuivre. Et, tant qu’il y est, Beloufa choisit de tout montrer dans la forme finale, y compris les revers.

3.

« La situation devient paradoxale quand un musée supposé produire et assurer la visibilité peut lui-même ne pas être montré – le travail accompli ici est tout aussi invisible aux yeux du public que celui de n’importe quelle usine de saucisses.5» – Hito Steyerl, Le musée est-il une usine ?

Tout cela est trop beau pour être vrai.

Cependant, comment Beloufa lutte-t-il contre l’impasse de l’art contemporain qui capitalise sur la critique socio-économique pour la transformer en valeur fiscale à travers le processus propre au devenir de l’œuvre ? Pleinement conscient de ce piège tendu, il traite les formes qu’il crée pour les expositions comme des objets autonomes réalisés en refusant malicieusement de contribuer à la valorisation économique de ses propres œuvres. Cette attitude est visible dans la façon dont il assemble, au petit bonheur, ses décors de film factices qu’il prolonge dans des installations immersives et des sculptures de bric-à-brac. Ce sont souvent des amalgames de matériaux de construction standard et de restes, incluant des déchets qui témoignent de l’activité humaine de l’atelier, comme des mégots de cigarettes et des boîtes de pizza, produisant de la valeur à partir de ce qui en semble dépourvu. Cette association audacieuse entre processus humains et industrialisés produit des configurations disparates et étranges qui prennent la forme de calembours visuels dans l’espace, comme la grille métallique inspirée de Tron6 réalisée pour son installation Data for Desire (2016), ou bien les écrans agrandis évoquant des iPhones où sont enfermés des détritus ramassés dans l’atelier lors de la dernière exposition Content Wise à la galerie Balice Hertling (2017). Pour projeter Vengeance dans l’exposition Counting on People au Stroom den Haag (2015), il a construit un treillis avec divers objets et des caméras de surveillance qui fonctionnaient à côté du film. Les objets étaient activés en fonction des dialogues du film et, pris dans la matrice des caméras, ils produisaient un réseau de flux de surveillance vertigineux qui quadrillait la projection. En entrant dans l’installation, le spectateur avait l’impression de se déplacer à travers les boyaux de ce système de surveillance. Ce faisant, il était contraint de négocier avec l’espace physique et les lignes de visée des caméras, lesquelles distordaient sur mesure chaque expérience de vision du film. En nous exposant tout, à portée du bout de nos doigts, Beloufa aborde l’écart à l’œuvre dans la culture contemporaine entre l’image de la transparence que promulguent les réseaux sociaux et sa mise en œuvre à travers ce régime de surveillance – et l’installation fait une allusion saisissante à ce schisme.

Une autre installation vidéo, People’s passion, lifestyle, beautiful wine, gigantic glass towers, all surrounded by water (2011), qui se déroule autour d’un complexe de tours de verre en bord de mer dans un quartier chic de Vancouver, explore en profondeur les formes du contrôle sociétal que sont la visibilité et la surveillance. Le film se concentre sur les connotations matérielles et culturelles liées à la notion de transparence, et prend la forme d’un publireportage lumineux dans cette architecture en verre où de vrais agents immobiliers de la région vantent le style de vie parfait que procure cette utopie. Dans ce cadre de vie fabuleux, l’équilibre entre travail et loisir n’est pas une chimère mais une réalité. Évoqué collectivement par les personnes interrogées à partir d’une combinaison de faits improvisés et de fiction, il se cristallise dans un espace idéalisé où les différences entre classes disparaissent tandis que les habitants discutent toute la nuit autour de verres de vin qui les maintiennent dans un état de perpétuelle ivresse et une ébriété plutôt bienvenue. Pour reprendre les termes d’un des protagonistes de la vidéo : « Rien n’exprime mieux le luxe, la romance, l’ingéniosité humaine qu’une ville de tours de verre. Quand je vois une ville où se dressent de nombreuses tours, je ne vois plus un fatras de bâtiments mais une ville de classe internationale. » Tout cela est trop beau pour être vrai. Et ça l’est. À travers un mélange de cadre de vie imaginaire et de discours publicitaires, le film exploite l’imagination néolibérale et l’interroge dans la serre où la surface transparente est la seule barrière entre nous, le monde et la vie des autres. La façon dont la vidéo est présentée illustre encore d’une autre manière la menace et l’attrait proliférants de ce monde de transparences en projetant la séquence dans une série d’écrans modulaires et cinétiques. Ce mode de monstration fait voler l’image utopique de notre futur en multiples éclats de lumière et d’ombre dispersés sur les surfaces transparentes, comme si les spectateurs la regardaient à travers une galerie de miroirs. Dans cette proposition de Beloufa, le fantasme séduisant d’une vie nébuleuse où tout est ouvert devient finalement opaque et impénétrable.

En essayant de démanteler les structures de la production visuelle et idéologique, ainsi que les structures sociétales qu’elles sous-tendent, Beloufa cherche à conquérir une autonomie par rapport aux forces du contrôle économique et politique. Invisible pour le public, il s’est résolument efforcé de créer un espace d’émancipation et de soutien pour son atelier et ceux qui l’aident à réaliser ses productions. Dans ce cadre, en 2015, il met ce système à l’épreuve en déménageant l’atelier dans une usine d’emballage abandonnée à Villejuif, à la périphérie de Paris, pour travailler sur un projet de film autofinancé, Occidental (2016). Pour ce long-métrage, l’équipe de Beloufa a construit avec soin un décor d’hôtel en panneaux de fibres de bois, à partir de rien, dans un style qui évoque les hôtels des années 1970, et a commencé à filmer ce projet personnel sans idée préconçue de public ou de lieu de projection. Poursuivant la critique du regard exorcisant que porte l’Occident sur le non-Occident que proposait Kempinski, le titre fait référence à la première chaîne hôtelière du monde – le récit du film, qui se déroule à l’Hôtel Occidental, est un clin d’œil au tourisme de masse pré-Airbnb, lorsque l’impérialisme culturel prenait la forme de centres de vacances et d’hôtels aux noms majestueux à travers le monde. L’intrigue se focalise sur une partie aux enjeux considérables qui se joue entre les clients suspects de l’hôtel – deux faux Italiens, des Anglais réunis pour un enterrement de vie de garçon et d’autres, aux côtés du personnel vigilant de l’hôtel – dans un espace neutre mais une ambiance politique tendue. Une manifestation fait rage dehors, tandis qu’à l’intérieur se déroule un autre jeu de pouvoirs marqué par la paranoïa et le contrôle qui prend la forme d’un thriller électrisant à l’humour grinçant dans une société post-coloniale de surveillance et de politiques raciales.

Une fois le tournage terminé, Beloufa a réagencé le décor du film et le white cube adjacent en un centre d’art contemporain, Occidental Temporary, un lieu d’exposition alternatif ouvert à une communauté d’artistes avec lesquels il partage des affinités. En se servant de ses propres ressources pour le financer, Beloufa s’est joué du système et a sculpté un laboratoire d’idées et de stratégies autonome et insaisissable. En d’autres termes, en esquivant les cadres de travail institutionnels et commerciaux, il a déplacé les conditions classiques de production et de distribution du système de l’art contemporain. Occidental a également été distribué dans le circuit des salles de cinéma, en dehors du terrain de l’art contemporain qui lui est familier et, pendant ce temps, les expositions montrées profitaient aux artistes plutôt qu’au système. Quand Beloufa a pris conscience, deux ans plus tard, que 80 % des financements servaient à louer l’espace et non à soutenir les artistes exposés, il a décidé d’arrêter, conformément au nom donné à l’initiative. Même si la dimension économique n’est pas son point fort, sous les auspices d’Occidental Temporary, Beloufa a mis en œuvre sa vision expérimentale du soutien et de l’équité économique au sein du monde de l’art et en dehors des limites de son propre travail.

4.

« N’importe quel proxy crée un désordre – c’est la règle. Il déstabilise les ordres et dichotomies en place, il sape les structures fixes et ouvre une porte par laquelle les humains, les paquets et les messages peuvent passer. Le proxy crée un monde d’intervention temporaire qui lui est propre.7 » – Boaz Levin et Vera Tollman, Proxy Politics: Power and Subversion in a Networked Age.

Neïl Beloufa a beaucoup à dire sur l’« ennemi ». « Il est efficace, industriel, loquace, pensé. C’est quelque chose qu’on utilise sans y réfléchir – c’est mon ennemi.8 » Internet est le domaine qui saisit le mieux ces forces dominantes de communication conçues à dessein. Il est à noter que ce champ de démocratie totalisante trouve un écho dans la méthode de travail de Beloufa qui agence de manière non hiérarchique les intérêts, les positions et les objets. C’est aussi pour cette raison qu’il ne cesse d’explorer l’impact d’internet – notamment la simulation de transparence et d’intimité, ainsi que la circulation accélérée des images et des données – sur notre perception du monde et notre rapport aux autres. Pour sa deuxième exposition personnelle au Palais de Tokyo, intitulée L’Ennemi de mon ennemi (2018), il a entrepris la tâche colossale d’installer ses œuvres à côté d’une sélection d’autres artistes partageant des affinités au sein d’une encyclopédie curatée d’événements historiques réunis sous des thèmes contradictoires : politique, œuvres, documents et artefacts. Geste agressif et antagonique, l’exposition consiste en une scénographie complexe de collages, de dioramas miniatures sur des socles mobiles, d’amas de unes de journaux, d’accessoires, des collections de musées et d’informations télévisées rassemblés sous des mots-clés tels que nécroréalisme, communication, espace public, empathie et destruction. Ces éléments sont montrés de pair avec les tragédies des guerres, de l’oppression, des dictatures et des injustices de notre histoire récente afin de mettre à nu les sombres réalités de notre monde. La surcharge amplifiée d’informations recyclées et récupérées, qui fait partie des mécanismes de la communication et de la propagande, semble mettre sa véracité et sa puissance de manipulation à l’épreuve. Beloufa met également en place un système de « cénotaphes errants » programmés par un algorithme pour se déplacer dans plusieurs directions. Au sein de ce plateau de jeu grandeur nature, il s’agit de susciter des associations inattendues et d’ébranler la combinaison classique des idéologies et des perspectives, suggérant ainsi l’image d’une usine autogénérée de la misère humaine. Le profond malaise que suscitent ces points de vue polarisés fait mouche face au pessimisme et à l’impuissance du climat politique actuel. L’accrochage des œuvres nous rappelle avec insistance l’état du monde et comment nous en sommes arrivés là, au cas où nous serions tentés de l’oublier.

Pris dans cet excès de réalité, où se situe l’art dans le panorama brutal que dessine Beloufa pour cette exposition en s’appuyant sur la forme du proxy ? Quel est le rôle de l’artiste dans des temps de bouleversements politiques ? Beloufa s’est rarement attaqué frontalement à ces questions et, pour cette exposition, il situe l’art aux côtés de la réalité comme un moyen de révéler les multiples façons, parfois radicalement divergentes, dont nos figures d’autorité instrumentalisent l’art et l’imagerie quotidienne afin de servir leur programme de propagande. Dans la structure pensée par Beloufa, l’art devient un champ de spéculation, de commentaire et d’action politique. Bande annonce d’un futur proche, l’exposition commence par une sélection d’œuvres de l’artiste évoquant un monde paradoxal de surveillance idyllique (People’s Passion…) et de conseils d’administration où se réunissent des nations belliqueuses (La Domination du monde) parsemés d’étranges pieds végétaux proto-industriels, plongeant le public dans les visions désolées d’un monde où absolument tout va de travers. Parallèlement au monde des affaires courantes, Beloufa explore l’histoire de l’art et cite des prises de positions et œuvres d’art historiques comme celles du peintre réaliste Gustave Courbet – enfant terrible qui prit part à la Commune de Paris, connu pour son anarchisme singulier – ; le portrait de Staline par Pablo Picasso ; Joseph Beuys chantant Sonne statt Reagan dans une vidéo performance anti-Reagan ; jusqu’à ses contemporains, Hito Steyerl, Thomas Hirschhorn, Pope.L. Aux antipodes du mélange de fiction et de réalité de Beloufa, ces artistes répondent à la réalité, se l’approprient à travers des œuvres autonomes qui rejettent l’instrumentalisation, cette dernière devenant un outil pour la propagande de l’artiste. Lorsqu’elles sont montrées aux côtés des simulacres chaotiques des images et des symboles du pouvoir, ces poches conflictuelles nous rappellent chacune à leur manière que l’art et les images sont capables de résistance. Il est évident que la méthode de Beloufa, le montage et la fusion de fragments pour former une représentation du monde, imprègne l’exposition et, en agrandissant ce processus, il épuise ces images du pouvoir pour en faire une pure forme vidée de contexte et de contenu. Beloufa m’expliquait que les expositions sont pour lui comme des enquêtes sur une scène de crime ; si L’Ennemi de mon ennemi fonctionne comme un proxy de notre situation, il s’agit aussi d’une exposition des ruines d’un monde lugubre dont les coutures se défont. L’orchestration qu’il propose délite notre réalité misérable le temps d’un instant et, presque comme les personnages de ses films, nous ne pouvons que faire face à cet univers en train de se défaire, en espérant malgré tout trouver une issue.